Roberto Mansilla Blanco*

Imagen: gregroose en Pixabay

Empieza el nuevo gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca con un perfil bastante similar al de su anterior mandato (2017-2021) pero políticamente más reforzado.

Tal y como había advertido, el anuncio de deportación de miles de inmigrantes ilegales realizada por Trump el día de su investidura como el 47º presidente de los EEUU este 20 de enero, calificando este como el «día de la liberación», confirma que las señales de identidad en este retorno del «trumpismo» siguen intactas.

Unas señas mucho más reforzadas políticamente, con una agenda global más uniforme y elaborada, aderezada por el apoyo y los intereses de una elite oligárquica y tecnócrata, principalmente proveniente de Silicon Valley, con pretensiones de carácter «futurista», en la que Elon Musk tendrá, a priori, un protagonismo clave a través de su ministerio de Eficiencia de Gobierno (sin desestimar a Jeff Bezos y Mark Zuckerberg), ampliando incluso su margen de actuación hacia nuevas perspectivas dentro de la industria militar y de defensa estadounidense.

Como hizo en 2017 con Barack Obama, en 2025 Trump ha mantenido inalterable su vocación de «pasar página» del legado de la administración anterior, en este caso de Joseph Biden. Mucho se ha hablado del tono revanchista que presagiaba esta toma de posesión de Trump en su retorno a la Casa Blanca. Sus declaraciones tras jurar la Constitución dejaron clara su visión de no olvidar el pasado. «El camino para volver no ha sido fácil (…) pero el 20 de enero de 2025 es el Liberation Day», dijo Trump antes de firmar unas 200 medidas y decretos de aplicación inmediata, bajo un ritmo frenético orientado mediáticamente a satisfacer las expectativas políticas y electorales previas.

Aupado por sus aliados internacionales, destacando aquí la presidenta de gobierno italiano Giorgia Meloni (cuya pretensión es convertirse en el eco del «trumpismo» en Europa), los presidentes de Argentina, Javier Milei, y El Salvador, Nayib Bukele, Mateusz Morawiecki, ex primer ministro polaco y líder en el Parlamento Europeo del grupo Conservadores y Reformistas, y el líder del VOX español Santiago Abascal (por su parte no pudo asistir el presidente húngaro Viktor Orbán, uno de sus principales aliados), Trump se prodigó en mensajes emocionales de corte subliminal: «La edad de oro de EE.UU comienza ahora» dijo toda vez la «mano dura» se prevé con la declaración de emergencia en la frontera con México, el final del pacto sobre energías limpias y una posición conservadora en materia de identidad sexual: «Habrá solo dos géneros, hombres y mujeres».

China: «en tiempos de paz, por si acaso prepárense para la guerra»

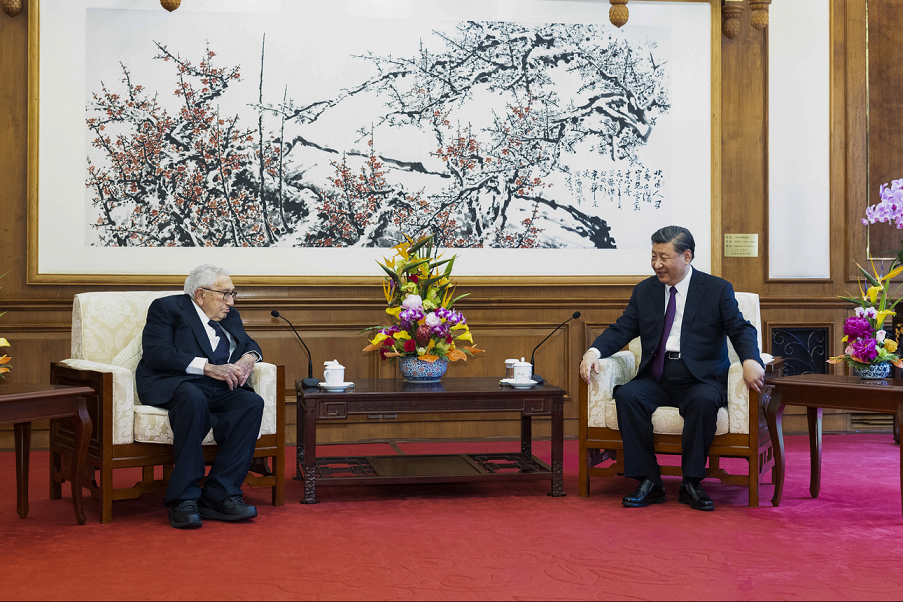

Vale la pena destacar la reacción que el regreso de Trump a la Casa Blanca generó en su principal rival geopolítico, China. Un día antes de la investidura, el vicepresidente chino Han Zheng se reunió con el nuevo vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, a quien las cábalas políticas le otorgan el presunto papel protagonista de ser el sucesor de Trump y quien formaría parte de una supuesta logia “ilustrada y oscurantista”, aparentemente configurada como una importante base de poder del nuevo «trumpismo».

Desde Washington, Zheng aseguró que «China está lista para trabajar con EEUU para adherirse a la orientación estratégica de la diplomacia del jefe de Estado y dar seguimiento al importante consenso alcanzado entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente electo Donald Trump, a fin de impulsar el desarrollo estable, sano y sostenible de los lazos bilaterales». Una declaración oficial que refuerza el tradicional tono pragmático y protocolario de Beijing, una apuesta por la conciliación, la distensión y el diálogo sin ocultar las bases inalterables e ineludibles de los intereses geopolíticos chinos.

Mientras Trump asumía su cargo, en Beijing, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), presidió una reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh. Quedaba claro que no era una reunión casual: el objetivo era coordinar estrategias y afinar detalles concretos sobre lo que supone para China este nuevo período presidencial de Trump hasta 2029.

Un análisis de la agencia estatal Xinhua también revelaba estas claves sobre la relación entre China y EEUU con el regreso de Trump. Allí se explicaba que «aunque la relación entre China y EEUU está marcada por la cooperación, la competencia y, a veces, la tensión, cada vez más se caracteriza por la interdependencia. La cooperación económica y comercial se ha convertido en la piedra angular de los lazos bilaterales, con un comercio que ha crecido más de 200 veces. Las inversiones bilaterales han superado los 260.000 millones de dólares, con más de 70.000 empresas estadounidenses operando en China y generando ganancias anuales de 50.000 millones de dólares. Además, las exportaciones a China sostienen 930.000 empleos en EEUU». Aviso para navegantes desde Beijing ante las expectativas de aranceles proteccionistas por parte de la nueva administración de Trump.

De forma colateral, las amenazas de Trump hacia Groenlandia y el Canal de Panamá (sin olvidar Canadá) advirtiendo utilizar incluso la intervención militar para recuperar la soberanía estadounidense tienen en mente a China.

En Groenlandia está en juego la carrera geopolítica de poder por el control del Ártico, donde Rusia y China también juegan sus cartas. En el caso del Canal de Panamá, el objetivo es alejar a China del hemisferio occidental, en particular por su condición de socio comercial y de cooperación estratégica con varios países latinoamericanos (Brasil, México, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Uruguay) y ante las expectativas de Beijing de avanzar en la concreción de otro canal, el de Nicaragua, que una al Atlántico con el Pacífico.

Consciente de que el «enemigo» en esta especie de «neo-guerra fría» es China, Trump deberá contemporizar entre mantener una posición de distensión y neutralidad con Rusia y, al mismo tiempo, intentar romper el eje euroasiático que lidera China, con unos BRICS en ascenso que precisamente observan a China y Rusia como socios económicos alternativos a la hegemonía «atlantista» que Trump quiere reconvertir en plenamente «estadounidense» o en todo caso «anglosajona».

El otro gran retorno: Trump y Putin

Si la reacción china ante Trump II es relevante, igualmente importante lo es la del otro gran actor global, Rusia. Al igual que su aliado chino, el Kremlin ha reflejado una posición de mesura y expectación con el foco en las previsibles negociaciones que lleven a una reunión de Trump con su homólogo ruso Vladimir Putin, con Ucrania en el epicentro de atención.

Como era de esperar, durante una reunión extraordinaria en Moscú del Consejo de Seguridad, Putin felicitó a Trump como 47º presidente de EEUU y se mostró dispuesto a reanudar los «contactos directos» con la Casa Blanca bajo la perspectiva de «evitar una Tercera Guerra Mundial». La alusión a una guerra mundial no es baladí en el imaginario histórico y político ruso. En su página de X, el ministerio de Exteriores ruso dejó claras cuáles son las prioridades de su país ante el contexto actual rememorando un hecho histórico como el 82º aniversario del levantamiento del sitio de Leningrado a manos del Ejército soviético tras 872 días de asedio nazi.

El comunicado del Kremlin ante la toma de posesión de Trump fue lo suficientemente elocuente y sugerente a la hora de emitir su mensaje en perspectiva geopolítica y una velada despedida a Biden: «por supuesto, saludamos ese espíritu y felicitamos al presidente electo de EEUU por su toma de posesión. Escuchamos las declaraciones del presidente electo y su equipo sobre el deseo de reanudar los contactos directos con Rusia, rotos por la Administración saliente no por nuestra culpa».

Por otra parte aumentan los preparativos por parte de la Administración Trump para una posible reunión con Putin con el foco en una eventual tregua en la guerra ucraniana. Con ello se evidencia el reseteo y la nueva era (que no necesariamente se prevé cordial) en las relaciones ruso-estadounidenses, muy diferentes al antagonismo preponderante durante la administración Biden por su irrestricto apoyo a Ucrania y su pretensión de luchar «hasta el último ucraniano» enviando ayuda militar y financiera cuando la guerra parece entrar ahora en una fase de tregua y negociación más favorable a los intereses geopolíticos y militares rusos.

Este contexto deja en una delicada posición a la pieza «atlantista» de Biden en Ucrania, el presidente Volodomir Zelensky, quien también participa en esta carrera de obstáculos y de preparativos para la presidencia de Trump aceptando negociar con Rusia (y sus ganancias territoriales) a cambio de un ingreso en la OTAN que se observa prácticamente imposible y. aparentemente, aún menos con Trump en la Casa Blanca.

Buscando complicidad orientada a ganar espacios ante esta negociación, Zelensky felicitó a Trump argumentando que «es un día de esperanza para la resolución de muchos problemas». Con todo, Zelensky prepara también su terreno político y personal: previo a la investidura de Trump acordó con Gran Bretaña un tratado de asociación de 100 años que establece la cooperación militar y tecnológica contra la «amenaza rusa».

Kiev teme que la previsible sintonía de Trump con Putin implique la degradación de la importancia estratégica del conflicto ucraniano y la expectativa de confirmar la insignificancia de Zelensky como líder político en la Casa Blanca. El impulso de un ultranacionalismo ucraniano legitimado ahora por una narrativa «heroica» de su resistencia contra el «invasor ruso» podría tener el beneplácito de una OTAN que precisa mantener la Kiev en su órbita de influencia.

Por su parte, la certificación de la presencia rusa en el Donbás, Zaporiyie, Mariúpol, territorios ya integrados desde 2022 en la estructura estatal de la Federación rusa (así como lo fue anteriormente Crimea desde 2014) puede intuir un reacomodo de equilibrios políticos dentro del Kremlin en esta nueva etapa presidencial de Putin hasta 2030, con el posible ascenso de una nueva élite de poder constituida por nuevos «oligarcas» y funcionarios actualmente establecidos en esos territorios y ocupados en la tarea de reconstrucción bajo la soberanía rusa.

Groenlandia, Europa y la crisis dentro de la OTAN

A la espera de lo que suceda con Ucrania en esta cumbre Trump-Putin aún en preparación salió inesperadamente a la luz la crisis de Groenlandia, la cual implica a dos miembros de la OTAN como EEUU y Dinamarca, en un momento estratégicamente delicado para la Alianza Atlántica, obsesivamente preocupada por el desafío que comprenden Rusia y China.

Esta crisis entre Washington y Copenhague ante las advertencias de Trump de pretender ocupar militarmente la enorme masa glacial pone en el foco el tantas veces mencionado artículo 5 de defensa común ante una hipotética agresión, que en este caso no sería exterior sino interna, aumentado así los recelos en Europa ante las intenciones de Trump de desarticular la cooperación trasatlántica, obligando a la UE a acelerar las expectativas de autonomía estratégica defensiva.

No sería por tanto descartable que Trump «tense la cuerda» con esta crisis por Groenlandia con la finalidad de advertir sus expectativas por diluir los compromisos de Washington con la OTAN y de que los socios de la Alianza aumenten exponencialmente el gasto militar incluso más allá del 2% del PIB acordado en la cumbre de Madrid de 2022. Trump pretende que ese gasto aumente al 5%.

Como ya se mencionó con anterioridad, el objetivo «trumpista» en Groenlandia también es geoeconómico motivado por los intereses empresariales en torno a los minerales existentes en las «tierras raras» así como ganar espacios en la carrera por el control del Ártico en la que Rusia y China ya tienen terreno abonado. Trump y Musk tienen aquí un interés específico.

Volviendo a Europa está por ver cuál será la óptica definitiva de la nueva administración de Trump, si seguirá siendo un aliado estratégico ante el eje euroasiático sino-ruso, un estorbo derivado de los compromisos estadounidenses en materia de seguridad o una avanzadilla para la consolidación de un «trumpismo» continental ya abonado en figuras como Orbán, Meloni, Abascal, Marine Le Pen, Gert Wilders, el FPÖ austriaco y la nueva estrella emergente de la ultraderecha populista europea, Alternativa por Alemania (AfD), formación a la que el propio Musk ha pedido el voto al electorado alemán en las elecciones generales de febrero próximo.

La internacional «trumpista» transatlántica aterrizaría así con bases firmes en Europa, cuestionando los compromisos militares vía OTAN, erosionando las estructuras institucionales de la Unión Europea y estableciendo un canal de transmisión con Rusia con la pretensión, a priori bastante improbable, de ejercer una brecha entre Moscú y Beijing que desarticule ese eje euroasiático igualmente consolidado tras la guerra en Ucrania.

América Latina, Oriente Medio y Asia Pacífico

La llegada de Trump a la Casa Blanca generó una vertiginosa «carrera contra reloj» por parte de los principales líderes mundiales a la hora de ganar posiciones ante la nueva administración estadounidense. Los efectos de esa «carrera contra reloj» se dejaron sentir con mayor impacto en Oriente Medio y América Latina.

Desde Cuba hasta Gaza observamos treguas, altos al fuego y liberación de presos políticos (en el caso cubano) y de rehenes (Hamás) En este último caso es de prever que Trump mantenga inalterable su apoyo irrestricto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, cuyos conflictos regionales (Gaza, Líbano, Siria) contra el decaído «eje de la resistencia» (Hamás, Hizbulá, Irán) puede abrir nuevos canales de confrontación.

No deben pasarse por alto las suspicacias de Netanyahu con esta tregua de carácter táctico para ganar tiempo. Las presiones de los sectores ultranacionalistas dentro de la coalición de gobierno y su influencia en el estamento militar pueden alterar las condiciones de esta tregua, toda vez Netanyahu es consciente de que su sintonía personal con Trump puede resultar decisiva en caso de volver al campo de batalla.

Tras la caída de Bashar al Asad en Siria, Moscú y Teherán observaron un visible revés geopolítico. Para asegurar posiciones, el Kremlin viene de completar un acuerdo defensivo de cooperación con Irán por 20 años, una medida muy probablemente diseñada para contrarrestar esa pérdida de peso geopolítico en una Siria cuyo nuevo gobierno comienza a ser cortejado por países europeos y árabes vía relaciones diplomáticas y acuerdos económicos.

Por otro lado, el objetivo de la UE no es únicamente la estabilidad siria como mecanismo de seguridad para estos intereses «atlantistas» en Oriente Próximo (con Israel como pieza estratégica clave para Washington) sino la posibilidad de abrir la veda de un retorno de refugiados sirios en Europa con la perspectiva de aminorar el alza electoral y política de los partidos de ultraderecha en Europa, en especial el ya mencionado AfD, acusado desde Bruselas de ser una presunta pieza estratégica del Kremlin.

Un apunte final: Turquía, miembro estratégico de la OTAN que, al mismo tiempo, tiene conexiones con Rusia y China. Ankara ha ganado peso en la Siria post-Asad a través de la milicia islamista HTS y del Ejército de Liberación Sirio (ELS). Durante su primer mandato, sin menoscabar algunos roces, existió una sintonía personal entre Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

El nuevo contexto en Siria puede abrir retos ineludibles para una Turquía que busca configurar sus esferas de influencia desde Asia Central hasta el Mediterráneo. La preocupación de Ankara es evitar la materialización de un corredor kurdo en sus amplias fronteras con Siria e Irak. Las fuerzas separatistas kurdas en Siria, con una especie de autonomía de facto en la región de Rojavá, cuentan con el apoyo de Washington.

Se ha especulado con una invasión militar turca al norte de Siria que recuerda la realizada por Turquía en Chipre (1974) configurando la actual República Turca del Norte de Chipre, un Estado de facto sólo reconocido por Ankara. Si la crisis de Groenlandia ocurre en el seno de dos países de la OTAN, en caso de eventual invasión turca al norte de Siria, la Alianza Atlántica se vería igualmente inmiscuida colateralmente en un conflicto que involucra a un aliado estratégico. ¿Mantendrá Trump la distancia ante este eventual escenario o se implicará directamente, quizás con la finalidad de evitar un reforzamiento del poder geopolítico turco que afecte los intereses de su aliado israelí?

En el caso de América Latina, el anuncio de la administración Biden de disminuir las sanciones contra Cuba, de eliminar a la isla caribeña de la lista de países fomentadores del terrorismo y la ampliación de las medidas de Protección de Residencia Temporal, que beneficia a cientos de miles de inmigrantes latinoamericanos en situación irregular (en el caso de los venezolanos, unos 600.000) son medidas que apuntan a dos escenarios clave para la próxima administración Trump: obstaculizar la promesa de aplicar una deportación masiva de inmigrantes; y la óptica que tendrá el nuevo gobierno en la Casa Blanca con respecto a Cuba y Venezuela, ahora con un Maduro reforzado con otro período presidencial hasta 2031.

No debemos pasar por alto que el próximo secretario de Estado en Washington es un «halcón» cubano-estadounidense, Marco Rubio, firme detractor de los regímenes cubano y venezolano. Pero la realpolitik puede también funcionar en este escenario de relaciones hemisféricas para disgusto, por ejemplo, de la oposición venezolana y sus expectativas de derribar el régimen «madurista».

Finalizamos en Asia-Pacífico. Aquí no hay mayores misterios: la estrategia de contención geopolítica y militar contra China alcanzará mayores cotas de materialización en alianzas para Trump (Taiwán, Japón, Corea del Sur, Australia) y de reacomodo de estrategias previas (AUKUS; Pivot to Asia) toda vez está igualmente por ver si se mantendrá el deshielo con una Corea del Norte mucho más reforzada en sus alianzas exteriores (Rusia, Irán, China).

La guerra comercial EEUU-China también dictará sus reglas en este escenario ante las expectativas proteccionistas de Trump que podrían resultar incluso contraproducentes para la economía estadounidense tomando en cuenta esa condición de interdependencia con China.

La era Trump II ya ha empezado en la Casa Blanca, más experimentado y reforzado políticamente pero sin modificar sustancialmente su ideario político. No obstante, el efecto impredecible del tándem Trump-Musk augura eventos vertiginosos para la política global en los próximos años, una especie de «montaña rusa» que acelerará la inevitable confrontación geopolítica con China y sus esferas de influencia globales.

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

2025-saeeg®