Marcelo Javier de los Reyes*

«La gente exige la libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utiliza».

Sören Kierkegaard (1813 – 1845)

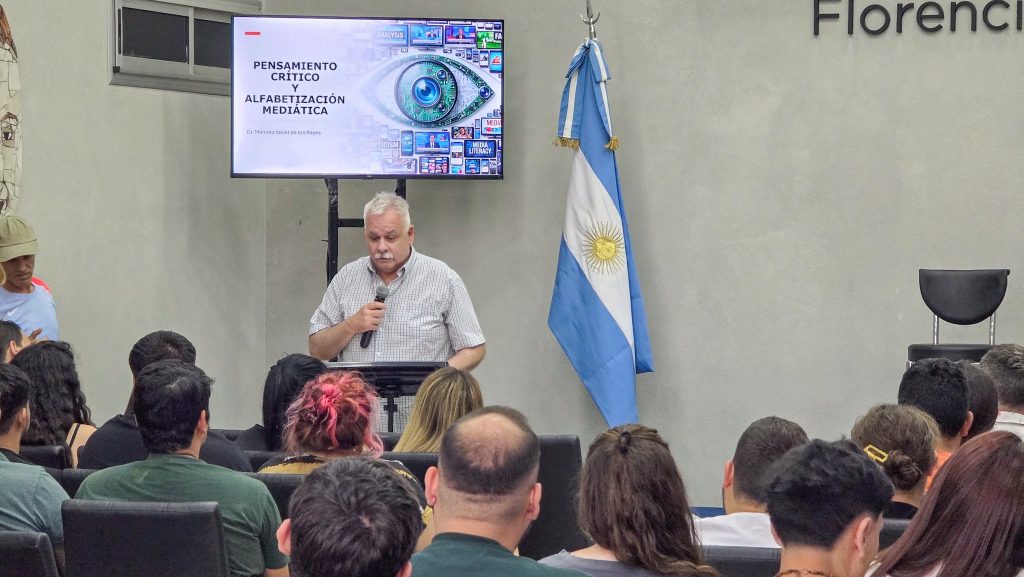

El 4 de diciembre de 2025, por iniciativa del entonces diputado nacional Julio Pereyra (mandato cumplido), llevamos a cabo una presentación en el Consejo del Partido Justicialista de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

La presentación fue dirigida a jóvenes menores de 35 años y para ello conté con la colaboración de otros miembros de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), me refiero a Daniel Alberto Symcha y a Nicolás Dallavalle.

En el comienzo de la exposición me referí al «silencio», algo a lo que actualmente parece que un gran número de personas le teme. Es que vivimos en un «ruido» permanente. Sin embargo, el silencio no significa que no haya comunicación. Lo gestual, la comunicación no verbal es comunicación y, por cierto, muy importante.

También hice hincapié en las imágenes, porque no es lo mismo pensar en las imágenes del siglo XIX o de épocas anteriores ―silenciosas, calladas― que ver los videos que hoy nos asedian a través de las redes sociales y toda pantalla que tengamos cerca.

Todo este ruido nos impide tener nuestras necesarias «pausas reflexivas», nuestro encuentro con nosotros mismos, esas pausas que nos alejan de la alienación. Y ¿qué tiene que ver con el pensamiento crítico? Mucho.

Ya hace tiempo que vivimos en lo que se ha denominado «la era de la información» pero en verdad vivimos en un ruido permanente, inmersos en una «infraestructura mediática» que no nos permite distinguir la información de la desinformación y/o de la manipulación.

Hemos pasado en pocos años de las tecnologías de la revolución industrial a las tecnologías de la cibernética, las que favorecieron la comunicación, pero también la incomunicación de las personas porque por un lado nos podemos comunicar con facilidad y en tiempo real pero, por otro, nos aislamos.

Ya en los años 90 del siglo pasado, algunos pensadores nos advirtieron de los problemas que nos traerían los avances tecnológicos. Uno de ellos fue el francés Paul Virilio (1932 – 2018), autor de El cibermundo, la política de lo peor, quien nos alertaba de los peligros de la revolución cibernética, de la «aceleración», y advertía sobre el «accidente general». Ya no se trataba de un accidente puntual como el del Titanic o del descarrilamiento de un tren sino de un accidente más abarcativo que afectaría a la totalidad del mundo.

Bien, recordemos el gran corte de energía que ocurrió en nuestro país en la mañana del domingo 16 de junio de 2019 que afectó también a Uruguay y el gran corte de electricidad que afectó a España y Portugal el 28 de abril de 2025, causando apagones masivos que paralizaron el transporte y la actividad comercial en la Península Ibérica y en el sur de Francia: muchas personas se encontraban con que no podían regresar a sus casas o viajar al trabajo porque se paralizaron los transportes o porque todo dependía del dinero electrónico. Si dependen de una billetera electrónica es probable que no puedan ni comprar una botella de agua en el kiosco. Interesante para los defensores del dinero electrónico.

Volvamos al ruido y a la forma agresiva en que una información se monta sobre otra no nos da tiempo o no nos permite distinguir entre la verdad y la «media verdad» o la noticia falsa.

A esto sumemos las redes sociales, un constante bombardeo de palabras expresadas en pocas líneas, imágenes y videos que constantemente están captando nuestra atención … en realidad, provocando intencionalmente nuestra distracción.

En este entorno de ruido, ¿quién verdaderamente está pensando? O, dicho de otro modo, ¿quién está pensando libremente?

A mi criterio, hoy no hay palabra más bastardeada que la de «libertad» y no hay mayor confusión que la de creer que la libertad proviene del exterior. Muy por el contrario, la libertad está en nuestro interior, porque más importante que la libertad de expresión es la libertad de pensamiento y para pensar debemos apaciguar los ánimos, debemos alejarnos del entorno ruidoso porque todo ese ruido nos agobia y esas circunstancias que provienen del exterior nos limitan.

Entonces, no se trata de modificar la realidad, lo que es una vía hacia el fracaso, sino de la adopción de una postura diferente frente a esa «infraestructura mediática», una postura que nos lleve hacia una libertad interior, hacia una gobernanza de uno mismo, de nuestras emociones y recuperar o asumir la valentía de poder pensar de manera diferente a como piensa la «manada».

Dicho de otro modo, que dejemos de pensar a partir de lo que escriben o dicen otros y que pasemos a desarrollar un «pensamiento crítico».

Debemos distinguir entre las «imágenes mediáticas» y la «realidad» que percibimos a partir de desarrollar nuestro pensamiento crítico, el cual nos permite determinar cómo los medios de comunicación y las redes sociales nos deforman esa realidad.

El sociólogo y activista político Todd Gitlin (1943 – 2022) decía que «la noticia es una trama cognitiva», «un producto industrial que promueve ideas e ideologías» que puede inducir a un cambio social. La información que recibimos tiene un objetivo claro y no es el de «informarnos» sino el de manipularnos y tiene su origen en unas pocas grandes agencias de noticias ―las que denomino como las «mayoristas de la información»― y utilizan como vehículos intermediarios a los medios y a los que aún hoy siguen llamando «periodistas», verdaderos «operadores políticos», mercenarios, empleados de medios que responden a diversos intereses, a medios que son parte de corporaciones económicas que influyen en la sociedad y en la cultura de esa sociedad para favorecer sus intereses económicos y políticos. Al menos así funciona en el mundo occidental, en el «mundo libre».

La humanidad convive en un entorno de medios de comunicación y de redes sociales que son un producto industrial diseñado por estudios psicológicos y desarrollo tecnológico. Si asumimos esta manipulación podremos comenzar a darnos cuenta de que el árbol no nos debe tapar el bosque.

Se dice que la información es poder, pero habría que hacer algunas salvedades sobre esa remanida expresión. Por un lado, saber distinguir si determinada información es fidedigna. En tal sentido, también es preciso conocer la fuente. Si es un medio, saber si es confiable, si es un periodista o un investigador, conocer su ideología o su pertenencia a una determinada institución, quién financia a esa institución, etc.

El «torrente mediático» afecta nuestra capacidad de memorizar, nos provoca un déficit de atención, nos hace menos sociables, afecta nuestra memoria, promueve el individualismo, incrementa nuestros sesgos cognitivos. En síntesis, el bombardeo de información afecta nuestro modo de pensar y nuestra conducta.

Es claro, vivimos en una «omnipresencia mediática».

Como ya he expresado, hoy el lector, el oyente y el televidente recibe la información «masticada» por «opinólogos», empleados por estos multimedios con la intención de «orientar» al ciudadano de a pie en lo que debe pensar.

Los medios no sólo invaden nuestros hogares sino también todo lo que nos rodea. Entramos a un bar o a una confitería, a un local cualquiera, y por lo general hay algún televisor encendido, aunque quizás sin volumen, pero la imagen nos interpela. Ahí estamos en esa transición de homo sapiens ―producto de la palabra escrita― al homo videns de Giovanni Sartori. Sartori nos dice que para el homo videns «la palabra está destronada por la imagen». En un artículo que publiqué en 2023, titulado «El arte de pensar», ya me referí a Sartori y a cómo las imágenes y las pantallas atentan contra nuestro pensamiento abstracto. Tras tres décadas desde que Sartori nos alertara sobre ello, el pensamiento abstracto y el pensamiento crítico están en peligro de extinción.

Quizás, dado que he hablado del ruido y del silencio, sea apropiado aquí citar a Deepak Chopra:

Sin silencio no puede existir una apreciación real en la vida, la cual es tan delicada como un capullo de rosa cerrado.

El silencio nos ayuda a incrementar nuestra percepción.

Claro, la desinformación tiene objetivos y en muchos casos se ha logrado imponer mentiras como parte de la historia de la humanidad. ¿Cómo nos desinforman? Con las denominadas fake news, falsas noticias, con un «exceso» de información sobre un determinado tema, lo que procura desinformar o tapar algún otro tema que se evita que llegue a conocimiento del público.

Como parte de la desinformación, paradójicamente, también existen agencias de noticias y ONGs que dicen combatir la desinformación pero que lo hacen desde sus propios puntos de vista, sus sesgos y sus intereses … o responden a quienes financian su existencia. No se olviden de mirar en sus páginas webs, si tienen, quienes les proporcionan sus recursos.

No hay que olvidarse de la «propaganda», utilizada por todos los gobiernos desde hace mucho tiempo. En 1917, el presidente Woodrow Wilson creó el Comité de Información Pública, un aparato de propaganda para convencer a sus ciudadanos de involucrar a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, comité mediante el cual se divulgaban noticias y publicidad que sería el origen de la moderna propaganda de Estado.

Cabe mencionar que, en 1928, Edward Bernays ―sobrino de Sigmund Freud― publicó su libro Propaganda destinado a que «personas invisibles» produzcan un cambio social en las masas, moldeando el pensamiento, los valores y la respuesta de los ciudadanos. Introdujo el concepto de «Ingeniería del consentimiento». El gobierno invisible es el verdadero gobierno.

Por todo lo expuesto, debemos desarrollar los anticuerpos para identificar las noticias falsas y desarrollar, asimismo, lo que Edward De Bono (1933 – 2021) definió como «pensamiento lateral»:

Igual que el pensamiento vertical, el pensamiento lateral es un modo de usar la mente. Constituye un hábito y una actitud mental.

Primero, es relevante comprender que poseer mucha información no implica un adecuado manejo de ésta. Como ha expresado Carl Sagan (1934 – 1996):

Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es sólo información, sino también juicio para manejarla.

Por tanto, cantidad no es calidad pero el análisis de la información es esencial.

Segundo, es importante ir abandonando el «pensamiento lineal» para desarrollar el «pensamiento lateral». Sin este pensamiento se nos hará difícil comprender la realidad en estos tiempos vertiginosos y de incertidumbre.

Tercero, hay que empezar por dudar de todo. René Descartes (1596 – 1650) la tenía clara. Cuando recibamos una noticia o un video, por ejemplo por Whatsapp, o cuando lo vemos en una red social, y nos genera mucha indignación o rabia de manera inmediata, hay que frenar y pensar. Es muy probable que estén usando nuestras emociones para manipularnos, por lo que antes de reenviarlo es mejor pensar y analizar de qué se trata y cuál es el objetivo.

Tip clave: si una noticia te genera mucha indignación o rabia inmediatamente, ¡FRENA! Es muy probable que te estén usando tus emociones para manipularte.

He aquí algunas pistas:

-

- No limitarse a leer los títulos de las noticias. Leer la noticia entera. Confirmar si el contenido es coherente con el título.

- Confrontar la noticia con otras fuentes. Triangular la información.

- Escribir el título de la noticia en un buscador.

- Averiguar la fuente de la información: periodista, autor, medio, fundación, financiamiento del medio o de la ONG, la pauta publicitaria, etc.

- Verificar los datos, cifras y demás información proporcionados por la noticia o el artículo.

- Verificar la fecha de publicación. Muchas veces se distribuyen noticias que son viejas.

- Verificar el contexto de la publicación.

- Si se trata de una parte de la noticia, de un video o de un audio, corroborar que no haya sido sacada de contexto.

- Si la recibimos de un contacto, preguntarle de quién la recibió y si verificó la información.

- Desconfiar de los audios. Muchas veces están «armados» con la intención de confundir o desinformar. Este es un fenómeno que abunda en WhatsApp en determinados contextos políticos.

- Si se trata de una imagen, buscarla en un buscador para verificar si es real o está sacada de otro contexto o si ha sido adulterada.

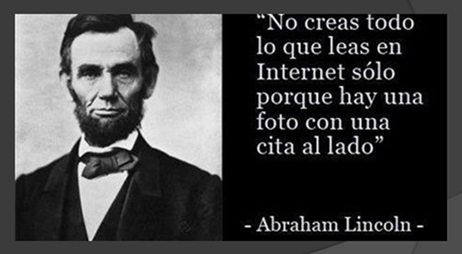

No hay que olvidarse lo que oportunamente nos recomendó Abraham Lincoln:

¿Qué nos queda?

Como docente siempre me propuse algo al entrar a un aula: provocar el debate para llevar a la reflexión y motivar los hábitos de lectura, incluso los que están más allá de nuestras necesidades profesionales. La lectura de textos filosóficos, históricos, teológicos y de ficción, por citar algunas temáticas, contribuyen a la generación de un pensamiento creativo y la lectura de libros de textos de cierta complejidad nos ayudarán a desarrollar un pensamiento crítico que, como podrá observarse, tiende a desaparecer por efecto de los medios masivos de comunicación y del uso de las redes sociales que, por otro lado, ocasionan un empobrecimiento de nuestro vocabulario.

Ya nos lo advirtió el escritor español nacido en 1951 en Cartagena, autor de más de dos docenas de novelas ―entre ellas Territorio Comanche, El capitán Alatriste, El Club Dumas, El pintor de batallas, Falcó, El italiano) y ex corresponsal de guerra en el Líbano, África, Chipre, El Salvador, los Balcanes…, el español Arturo Pérez Reverte:

Las redes son formidables, pero están llenas de analfabetos, gente con ideología pero sin biblioteca, y pocos jerarquizan. Es el lector el que debe discernir e interpretar. Dan igual valor a una feminista de barricada que a un premio Nobel.

También pronosticó que «El mundo que viene es audiovisual. La letra impresa está condenada a desaparecer. Tardará más o menos. Pero no hay que dramatizar». Una coincidencia de opinión con Sartori.

En la actualidad la información nos atropella y nos invade en todos los ámbitos y sólo podremos discernir lo que nos llega o se nos quiera imponer si estamos armados intelectualmente para filtrarla o para silenciarla si es necesario.

Como lo expresé en un artículo publicado en 2025, asistimos a una «contrarrevolución cultural». Sólo podremos lograr esto si desarrollamos un pensamiento crítico. La realidad es que se está llevando a cabo ―al menos en el mal denominado «mundo occidental»― una «contrarrevolución» frente a la «revolución» que se inició con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1440, la revolución que introdujo paulatinamente al ser humano en la lectura.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

©2026-saeeg®