Marcelo Javier de los Reyes*

Introducción

La historia reciente de las relaciones internacionales ha estado signada por procesos de integración, algunos de los cuales se han dado a través de la formación de bloques regionales.

Considerar que un bloque regional obedece solo a razones económicas es tener una visión sesgada de lo que lleva a un proceso de integración, pues el mismo no podría darse sino se comparten posiciones políticas similares, valores, rasgos culturales comunes, intereses comunes más allá de los comerciales y económicos. Por tal motivo, la integración lleva consigo necesidades económicas, políticas y de seguridad. Sin embargo, a aquel período que motivó la integración tras la Segunda Guerra Mundial le sigue una más reciente —al que asistimos— de desintegración. Solo basta observar lo que sucede en el mundo: la estrepitosa retirada de Estados Unidos de Afganistán significó un quiebre con sus aliados europeos, los que nuevamente pusieron sobre la mesa la propuesta de crear una fuerza de defensa europea; otro paso en ese sentido fue el tratado entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia (AUKUS) para el área Indo Pacífico. El Brexit ha generado un nuevo capítulo en Europa del que se están viendo las consecuencias, tanto en las islas británicas como en el continente. Países que se integraron más recientemente a la Unión Europea, desafían a Bruselas al no aceptar la supranacionalidad en forma general: Hungría y Polonia son claros ejemplos de ello.

De este modo, fuerzas de desintegración toman vigor y conviven con las de integración, incrementando la incertidumbre global en un mundo que aún no ha superado los efectos de la pandemia de COVID-19.

Por otro lado, la globalización nuevamente es puesta a juicio y parece encontrar nuevos límites, ocasionados también como consecuencia de su propia velocidad.

Hacia la integración

Hablar de integración amerita mencionar la globalización porque podría afirmarse que la globalización ha sido la gran impulsora de los procesos de integración, que es lo que ha llevado a la formación de los bloques regionales. Entonces deberíamos considerar cuál sería el origen de la globalización.

Hace ya varios años, cuando se hablaba del “fin de la Historia”, del “choque de civilizaciones”, del “pensamiento único”, en un artículo que escribí planteaba que “considerar al proceso de globalización como un fenómeno de las últimas décadas del siglo XX es desconocer la esencia del hombre y desinteresarse por la historia”[1].

Sucede que vivimos en una sociedad que maneja una velocidad vertiginosa, en la que los acontecimientos se producen de tal forma que hace que pasemos página rápido de lo que ha sucedido recientemente, porque la intoxicación informacional (“infoxicación”) nos produce un rápido olvido del pasado, un desinterés por la historia y una falta de vivencia del presente. Esto es producto del avance tecnológico, de la revolución de las comunicaciones. Estos elementos son los que han favorecido la interrelación mundial, fundamentalmente la mundialización de la economía que introdujo una sorprendente interdependencia en el mundo.

Entonces consideraba que el hombre ha pasado diferentes procesos de globalización desde que se hizo sedentario, claro que conforme a “la velocidad” de su tiempo. De este modo hubo procesos de globalización y de integración a lo largo de la historia, como por ejemplo el Imperio romano, la expansión del islam, las Cruzadas o el descubrimiento de América por parte de los europeos, hecho hoy bastante cuestionado por diversos sectores.

En función de ello puede afirmarse que la integración puede deberse a cuestiones económicas, más precisamente comerciales, pero también a temas de defensa y de seguridad, aunque no se agotan solo en esto. De tal manera que puede destacarse que hay diversos motivos para integrarse, porque no es lo mismo la OTAN que la Unión Europea, aunque pueda haber intereses comunes o una integración en materia de Inteligencia como Five Eyes.

Ahora bien, podemos definir a un bloque regional como un espacio en el cual las relaciones entre países vecinos alcanzan un grado mayor de integración con respecto a países del resto del mundo y esto puede darse tanto mediante acuerdos de integración económica o no.

Es aquí donde podría decirse que la mención de lo que comúnmente se toma como globalización —un fenómeno que adquirió una gran velocidad a fines del siglo XX— puede ser reconsiderada. Para ello basta con pensar en la Liga Hanseática, una confederación de ciudades comerciales —de suma importancia para su época— que habría tenido su origen hacia el año 1150 pero que se conformó como tal en 1358 y que extendió su influencia durante casi 300 años, integrando en su momento de máximo esplendor a aproximadamente 200 ciudades del norte de Europa, desde el este de Inglaterra a Rusia. Con sede en Lübeck, se trató tanto de una organización comercial y financiera como de defensa ya que la Liga Hanseática favorecía el comercio —de forma monopólica— pero también protegía a los comerciantes y a sus barcos de los piratas que merodeaban en el mar Báltico.

En este sentido, también debe recordarse que en 1362 la Liga le declaró la guerra a Dinamarca debido a la ocupación y saqueo de Visby —uno de los más importantes centros comerciales de la Liga en el Báltico y el más importante antes de su creación, localizado en la isla de Gotland—, lo que llevó a que ese reino fuera forzado a pagar indemnizaciones en 1370, así como a ceder territorios, lo que le otorgó aún más poder a la Liga.

Tenía oficinas (kontore) en diversas ciudades, inclusive en algunas que no pertenecían a la Liga, como Londres, en la actual estación Cannon Street, ciudad que llegó a tener unos 400 comerciantes hanseáticos[2]. También había un kontor en Novgorod[3]. Podría considerarse como un antecedente de lo que hoy es la Unión Europea, salvando las cuestiones que se refieren a las estructuras políticas y económicas pero sí crearon un sistema de normas y regulaciones comunes, además una lista consensuada de pesos y medidas para evitar conflictos[4].

La Liga Hanseática, entonces, puede considerarse un antecedente de lo que hoy que hoy consideramos “integración económica” pero no un bloque regional. Se trataba de una iniciativa privada y los Estados nacionales aún no habían hecho su aparición en la Historia. Otro ejemplo es la Ruta de la Seda, que tiene su origen en torno al siglo I a. C y era la principal conexión entre Oriente y Occidente, comunicando China con Europa. Este término fue acuñado en 1877 por el geógrafo Ferdinand Freiherr von Richthofen (1833 – 1905).

En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron los procesos de integración aunque durante el curso de la guerra se dio inicio a una Unión Aduanera. Los gobiernos de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo en el exilio en Londres firmaron, el 5 de septiembre de 1944, el tratado que constituía esa integración pero que no llegó a concretarse debido al estado de beligerancia. Precisamente el conflicto armado puso en evidencia la necesidad de aunar esfuerzos entre estos países para llevar a cabo sus respectivas reconstrucciones. Esta Unión Aduanera entró en vigor en 1948 y obró de estímulo para iniciar las primeras etapas del proceso de integración europea. En 1958 se profundizó aún más la iniciativa dando lugar al Tratado de Unión Económica del Benelux (acrónimo formado por las primeras sílabas de los países miembros). El 17 de junio de 2008, un nuevo Tratado del Benelux permitió la constitución de la actual Unión Benelux que no es meramente un bloque regional con fines económicos. En su declaración conjunta de abril de 2019 y en la Cumbre del Benelux del 7 de octubre de 2020, los Primeros Ministros recordaron la estrecha cooperación de los tres países en el ámbito de la seguridad a través del Memorando de Senningen, que consta de cuatro partes: policía, gestión de crisis, justicia, asilo y migración. Asimismo, los países miembros han acentuado repetidamente que la aplicación del acervo de Schengen (para un espacio de libertad, seguridad y justicia) debe seguir siendo una prioridad[5]. La Unión del Benelux también está intensificando su cooperación con Renania del Norte-Westfalia sobre la base de las declaraciones conjuntas de abril de 2019 y octubre de 2020[6].

En 1951 se firmó el Tratado de París constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que reunió a 6 países (Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) “con el fin de organizar la libertad de circulación del carbón y del acero y el libre acceso a las fuentes de producción”[7]. Este Tratado tuvo una característica relevante que fue la creación de una Alta Autoridad común para:

-

- supervisar el mercado;

- vigilar el respeto de las normas de competencia, y

- velar por la transparencia de los precios.

El Tratado CECA fue el hito fundacional para que se llevara a cabo la integración europea tal como la conocemos hoy. En su proceso se fueron celebrando varios tratados que llevaron a la adhesión de otros miembros (Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en 1972, Grecia en 1979, España y Portugal en 1985 y Austria, Finlandia y Suecia en 1994). Cuando expiró el Tratado CECA, las normas relativas a los sectores del carbón y del acero se incorporaron a los tratados constitutivos de la Comunidad Europea, el Tratado de Roma[8].

En función de lo expuesto puede apreciarse que un bloque regional puede ser originado por razones económicas pero siempre estarán presentes las motivaciones políticas ya que la unión de dos o más países otorga a los miembros del mismo un mayor poder de negociación frente a terceros países. Desde un punto de vista económico, también les permite ampliar sus mercados, los que se unifican en un mercado único, lo que les permite desarrollar economías a escala, dividir la producción entre los miembros, incrementar la producción con el objetivo de abastecer el mercado interno y exportar los excedentes.

En los casos mencionados, también deben tenerse presente que las razones de seguridad también se incluyen en estos tratados que se van ampliando conforme a las necesidades de los Estados parte. Es decir, que no se trata de procesos puramente económicos ni puramente políticos.

La defensa también puede ser una razón para que un conjunto de países se aglutinen por medio de un tratado. Ejemplo de ello es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), creada en 1949, y su contraparte, el Pacto de Varsovia, establecido en 1955 y cancelado el 1º de julio de 1991. Ambos casos también podrían considerarse bloques regionales aunque existen numerosos ejemplos de tratados militares que no están integrados por países de una misma región.

La integración en América

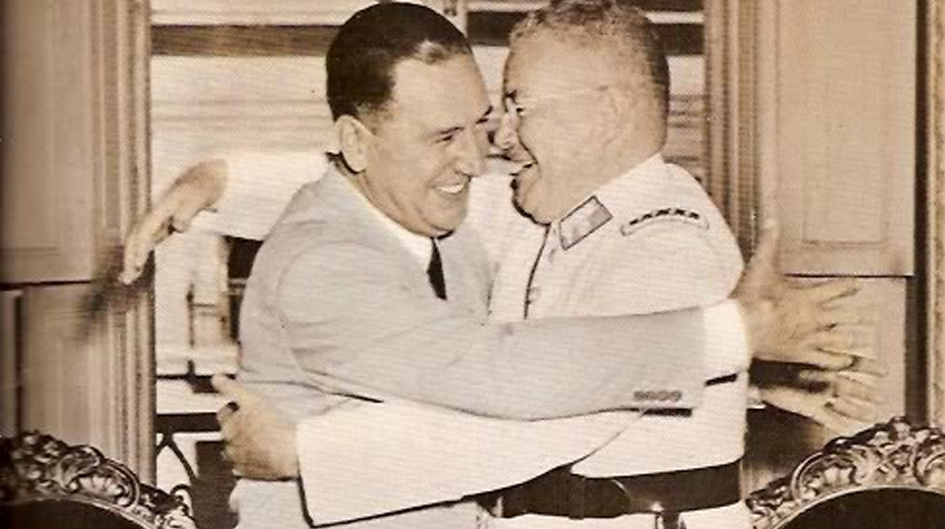

Como se ha mencionado ut supra, en la década de 1950 se inicia el proceso de integración en Europa pero también por esos años el entonces presidente de la Argentina, general Juan Domingo Perón, también aspiraba a lo mismo en nuestra región. El 11 de noviembre de 1953, en la entonces Escuela Nacional de Guerra —dependiente del Ministerio de Defensa—, el presidente Perón pronunció un discurso que permaneció como “Documento Reservado” (secreto) hasta 1967, año en que fue dado a conocer públicamente, conocido como “Unidos o Dominados”[9].

En esa oportunidad, Perón dijo que “Las organizaciones humanas, a lo largo de todos los tiempos, han ido, indudablemente, creando sucesivos agrupamientos y reagrupamientos” y partiendo “desde la familia troglodita” se explayó hasta medio siglo después al afirmar que “hay quien se aventura ya a decir que para el año 2000 las agrupaciones menores serán los continentes”. Invocando la “superpoblación” y la “superindustrialización”, avizoraba los problemas económicos, políticos y sociológicos que afectarían a la humanidad y que la “lucha fundamental en un mundo superpoblado” sería, en primer lugar, por los alimentos (“la comida”) y, en segundo, por las materias primas, por lo que “la lucha del futuro será cada vez más económica”. Esta perspectiva, aseguraba, que la región tenía una “ventaja inicial” pero, por las mismas circunstancias, divisaba una gran amenaza.

Tras reconocer los errores propios de los primeros gobiernos de la Argentina, aseguró que estaba dispuesto a poner “toda nuestra voluntad real, efectiva, leal y sincera para que esta unión pueda realizarse en el Continente”, habida cuenta que pensaba “que el año 2000 nos va a sorprender o unidos o dominados”. Al promediar su discurso expresó:

La República Argentina sola, no tiene unidad económica; Brasil solo, no tiene tampoco unidad económica; Chile solo, tampoco tiene unidad económica; pero estos tres países unidos conforman quizá en el momento actual la unidad económica más extraordinaria del mundo entero, sobre todo para el futuro, porque toda esa inmensa disponibilidad constituye su reserva. Estos son países reserva del mundo.

De este modo había lanzado su propuesta del “ABC”, la “necesidad de la unión” de Argentina, Brasil y Chile. A ella luego se sumarían los demás países de la región. Esto lo llevó a conversar —tiempo antes— con los presidentes de Brasil (1951-1954, su última presidencia) y de Chile, Getulio Vargas y el general Carlos Ibáñez del Campo (1952–1958, segunda presidencia), respectivamente. Ambos estuvieron absolutamente de acuerdo pero había que vencer “intereses” sectoriales en esos países. Sintetizando la explicación de la negociación que llevó a cabo Perón, logró firmar el tratado en Chile con el general Ibañez pero las presiones internas en Brasil impidieron que el presidente Vargas pudiera llevar adelante su objetivo. El gran enemigo de la Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, João Neves da Fontoura, reaccionó inmediatamente en contra del tratado firmado por Perón e Ibañez. Vargas tenía a sus enemigos dentro de su propio gabinete.

El presidente Getulio Vargas se suicidó el martes 24 de agosto de 1954 de un disparo en su habitación del Palacio de Catete, en Río de Janeiro. Dejó una carta testamento que cerraba de la siguiente manera: “Serenamente doy el primer paso al camino de la eternidad y salgo de la vida para entrar en la historia”. El “ABC” no se concretó.

La idea del general Perón, también había sido considerada a principios del siglo XX por el Barón de Río Branco (José Maria da Silva Paranhos Junior), en oportunidad de estar al frente de la cancillería de Brasil en el marco de una tensa relación entre la Argentina y Brasil. La propuesta se la formuló al presidente Roque Sáenz Peña.

En 1915, se firmó el Tratado del ABC como un mecanismo destinado a frenar conflictos, pero nunca entró en vigor debido a que la Cámara de Diputados argentina nunca lo aprobó. Sin embargo, en 1914, el ABC ya había sido protagonista a escala continental al mediar en el conflicto internacional que se produjo entre México y los Estados Unidos.

Hacia fines de la década de 1950, se inició una política desarrollista en Brasil y Argentina, países presididos por Juscelino Kubitschek y Arturo Frondizi, respectivamente, quienes iniciaron la “integración sin bloque”[10]. La institucionalización vendría después. Recién el 18 de febrero de 1960 se firmó el Tratado de Montevideo que dio origen a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) zona de libre comercio constituida por once países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) que el 12 de agosto de 1980 se transformaría en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). La ALALC buscaba eliminar gradualmente las barreras comerciales interregionales con miras a acelerar el desarrollo económico de los países de América Latina y que, al mismo tiempo, se les diera un tratamiento especial a aquellos países considerados como de menor desarrollo económico relativo[11].

El objetivo era perfeccionar una Zona de Libre Comercio en un máximo de doce años a partir de la entrada en vigor del Tratado, eliminado progresivamente los gravámenes aduaneros y cualquier otro tipo de restricción al comercio.

Desde entonces el proceso de integración se expandió por todo el continente.

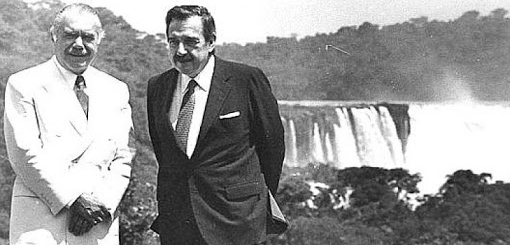

Un paso trascendental fue la “Declaración de Iguazú”, del 30 de noviembre de 1985, documento firmado por los presidentes de la República Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín, y de la República Federativa del Brasil, José Sarney, en Foz do Iguaçu, Brasil. Entre los numerosos temas abordados en oportunidad de la inauguración del puente internacional “Tancredo Neves”, que une la ciudad de Puerto Meira en el Brasil con la de Puerto Iguazú en la República Argentina, ambos mandatarios hicieron referencia a “los complejos problemas derivados de la deuda externa, del incremento de las políticas proteccionistas en el comercio internacional, del permanente deterioro de los términos del intercambio, y del drenaje de divisas que sufren las economías de los países en desarrollo”[12], “la urgente necesidad de que América Latina refuerce su poder de negociación con el resto del mundo, ampliando su autonomía de decisión”, “señalaron la especial importancia del Atlántico Sur para los pueblos sudamericanos y africanos y expresaron su firme oposición a cualquier tentativa de transferir a la región, que debe ser preservada como zona de paz y cooperación, tensiones este-oeste, en particular a través de medidas de militarización”, el presidente Sarney reiteró el histórico apoyo del Brasil a los derechos de soberanía argentina sobre las islas Malvinas y expresaron su firme voluntad política de acelerar el proceso de integración bilateral, para lo cual “decidieron la creación de una Comisión Mixta de alto nivel de cooperación e integración económica bilateral, presidida por sus Ministros de relaciones Exteriores”.

Este encuentro fue un hito fundamental porque dio inicio a un proceso de integración entre Argentina y Brasil que años después llevaría al establecimiento del MERCOSUR, y a la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, establecida en 1986 a través de la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de la que forman parte 24 países, Argentina, Brasil y Uruguay por el lado americano y 21 países del litoral atlántico africano.

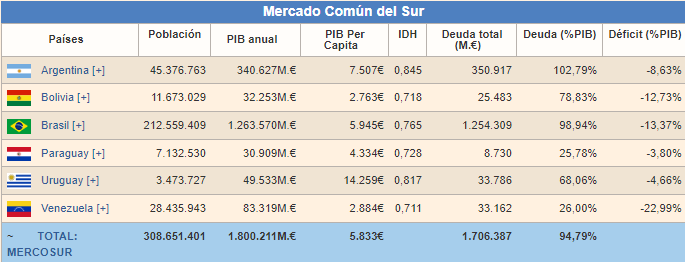

El 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en Asunción, la Capital del Paraguay, por lo que lleva su nombre. Conforme a este Tratado, los Estados Partes decidían establecer un Mercado Común a partir del 31 de diciembre de 1994, el que recibiría por nombre “Mercado Común del Sur” (MERCOSUR). El 4 de julio de 2006 Venezuela se incorporó como quinto miembro del MERCOSUR pero fue suspendida en 2017 acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. En la actualidad, Bolivia se encuentra en proceso de adhesión. Este Mercado Común implica:

– la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, mediante, entre otros, la eliminación de aranceles aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de bienes y cualquier otra medida de efecto equivalente;

– el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común en relación con terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales;

– la coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados parte —comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capital, servicios, aduanas, transportes y comunicaciones y otras que se acuerden— a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados parte, y

– el compromiso de los Estados parte de armonizar su legislación, en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración[13].

A pesar de ciertos desacuerdos políticos entre los miembros del MERCOSUR, se han cumplido treinta años de la firma del Tratado de Asunción y el bloque está entre los más importantes del mundo. No obstante, el bloque parece no haberse adaptado a la evolución internacional y hoy se encontraría sin un rumbo claro.

Precisamente, al conmemorarse el 30º aniversario, las diferencias estuvieron presentes. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou “reconoció que la actividad y producción del MERCOSUR pesa en el concierto internacional, pero remarcó que ‘no debe ser un lastre’”, “un corsé en el cual Uruguay no se pueda mover”[14]. El presidente uruguayo manifestó su confianza en los países del MERCOSUR en el concierto internacional pero consideró que era “tiempo de avanzar”, que “se debía profundizar la zona de libre comercio, rever el arancel externo común que se ha perforado una y mil veces y la concreción de las hidrovías, entre otros aspectos”[15]. Del mismo modo, “se refirió a la apertura y flexibilización del acuerdo regional”, en el marco las negociaciones con la Unión Europea.

La referencia al lastre generó una fuerte y desafortunada respuesta por parte del presidente argentino, Alberto Fernández, pero el cruce puso en evidencia las diferencias, que no es la primera vez que son manifestadas desde Uruguay.

Además del MERCOSUR, otros procesos de integración se han dado en el continente.

En 1992 Canadá, Estados Unidos y México conformaron una zona de libre comercio, North American Free Trade Agreement (NAFTA) que entró en vigor el 1º de enero de 1994. El NAFTA o TLCAN, por sus siglas en español, eliminó inmediatamente los aranceles sobre la mayoría de los bienes producidos por las naciones signatarias. A partir de ese tratado, Washington procuró crear un espacio continental, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se inició en 1994 con la participación de treinta y cuatro países. El propósito era lograr la eliminación gradual de los obstáculos al comercio y de la inversión en los países de América, a la vez de frenar los procesos de integración como el MERCOSUR.

Esta iniciativa encontró su freno en la V Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata los días 4 y 5 de noviembre 2005. Los aires habían cambiado en América del Sur y gobiernos con otra orientación política se encontraban al frente de los países. De este modo, los cuatro presidentes de los países del MERCOSUR —Néstor Kirchner (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Nicanor Duarte Frutos (Paraguay)— a los que se sumó el de Venezuela, Hugo Chávez, echaron a pique la propuesta del presidente estadounidense George Bush.

Tras criticar el acuerdo que en su momento había firmado el presidente Bill Clinton, Donald Trump renegoció el NAFTA dando lugar a la firma de un nuevo tratado de libre comercio, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC, al que se lo denomina como “TLCAN 2.0” o “NAFTA 2.0” para distinguirlo del acuerdo anterior.

Por su parte, el Caribe ha desarrollado el Mercado Común del Caribe (CARICOM), obviamente de menor escala, el cual fue fundado 4 de julio de 1973, mediante la firma del Tratado de Chaguaramas (Trinidad y Tobago) —revisado en 2002—, al que suscribieron las islas anglófonas —a excepción de Surinam (1983) y Haití (2002) que fueron colonias de los Países Bajos y de Francia, respectivamente, que se sumaron posteriormente— de Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. En calidad de miembros asociados integran el CARICOM Anguila (julio de 1999, territorio británico de ultramar), Bermudas (julio de 2003, territorio británico de ultramar), Islas Caimán (mayo de 2002, territorio británico de ultramar), Turcas y Caicos (julio de 1991, territorio británico de ultramar) e Islas Vírgenes Británicas Islas (julio de 1991).

En 1960 se firmó el Tratado General de Integración Económica Centroamericano de 1960 por parte de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, al que luego se añadió Paraguay con la firma de un nuevo tratado, el Protocolo de Tegucigalpa.

El 26 de mayo de 1969 se suscribió el Acuerdo de Cartagena de Indias (Colombia), Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece sus mecanismos y políticas, se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido en ese entonces como Pacto Andino, hoy Comunidad Andina[16].

En calidad de países miembros lo integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como países asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y como países observadores España y Marruecos.

En 2012 se dio inicio a la Alianza del Pacífico, un bloque integrado por México, Colombia, Perú y Chile, cuyos objetivos es facilitar el comercio y la cooperación aduanera, la propiedad intelectual, el desarrollo minero, la responsabilidad social, la sustentabilidad y el tráfico migratorio.

En buena medida la Unión Europea ha servido como modelo de integración por los países de la región.

Cuatro años antes de la Alianza del Pacífico, en 2008, se creó la UNASUR en la Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en la ciudad de Brasilia, Brasil. La Unión de Naciones Suramericanas es una organización intergubernamental dotada de personalidad jurídica internacional, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Esta organización pudo haber sido una gran oportunidad para la región pero estuvo fuertemente ideologizada lo que llevó a que, cuando los vientos políticos cambiaron en la región, varios gobiernos decidieran primero suspender su participación en la UNASUR, para luego anunciar su salida definitiva.

Ventajas y desventajas de los bloques regionales

Anteriormente fueron esbozadas algunas de las ventajas que proporcionan a los países pertenecer a un bloque regional, como por ejemplo, un mayor poder de negociación ante terceros países, a través de una negociación conjunta; acceder a un mayor mercado para ofrecer sus productos; incentivar el desarrollo de una economía de escala; la división de trabajo intrabloque que le permitiría a los países miembros la producción de bienes que de forma aislada no podrían fabricar —se puede mencionar como ejemplo el caso de Airbus en la Unión Europea—; aplicar políticas arancelarias y comerciales beneficiosas para los Estado parte, permitiendo el libre tránsito de mercaderías entre sus fronteras y, por lo tanto, impulsando el consumo; la defensa recíproca en asuntos no rigurosamente económicos; la firma de acuerdos en otras cuestiones de interés mutuo como la seguridad, la justicia, la defensa común, etc.

Con respecto a las desventajas cabe mencionar la obligación de suscribir decisiones económicas, políticas y jurídicas del bloque que podrían ser consideradas en contra de los propios intereses, es decir, resignar parte de su soberanía en beneficio de los mercados; limitaciones para gestionar sus propias políticas comerciales; desigualdades entre los miembros del bloque, tanto por su poder económico como político; pérdida de autonomía que afecta la toma de decisiones en función de sus intereses; la visión dispar de la agenda que debería seguirse; la protección de los productos de un Estado miembro que perjudica la producción o los intercambios de otro u otros miembros, etc.

Es por estas razones que hoy estamos asistiendo a fuerzas que podríamos considerar de desintegración o de desarticulación y reacomodamiento. Por ejemplo, la posición de Polonia en la Unión Europa al considerar que su justicia está por encima de justicia comunitaria, es decir que no acepta las medidas supranacionales en materia de justicia.

En buena medida esto se debe a la emergencia de otro fenómeno que es el retorno del “nacionalismo”, la emergencia de partidos nacionalistas en muchos países. Aquí deseo hacer una salvedad, porque existe una diferencia entre patriotismo y nacionalismo pero a los efectos prácticos prefiero que sean considerados como sinónimos.

En esta misma línea se encuentra la Hungría de Viktor Orban, que comparte la misma posición que Polonia.

Por otro lado están las potencias de primer orden o potencias globales que definen la integración o la desintegración a su gusto, las mismas que crearon y luego destruyeron Estados como Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, por mencionar algunos. Me refiero más concretamente a los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

El accionar de las potencias globales

No cabe duda que las grandes potencias marcan el paso que deben seguir el resto de los países de la comunidad internacional y que, llegado el momento, harán un viraje según sus intereses.

La reconfiguración del NAFTA durante la administración Trump es un ejemplo de ello y la salida del Reino Unido de la Unión Europea es otra. En un artículo publicado en noviembre de 2020 aludo a que durante décadas el Reino Unido y los Estados Unidos le pusieron un corsé a Europa que limitó sus movimientos y que sigue limitándolos[17] [18].

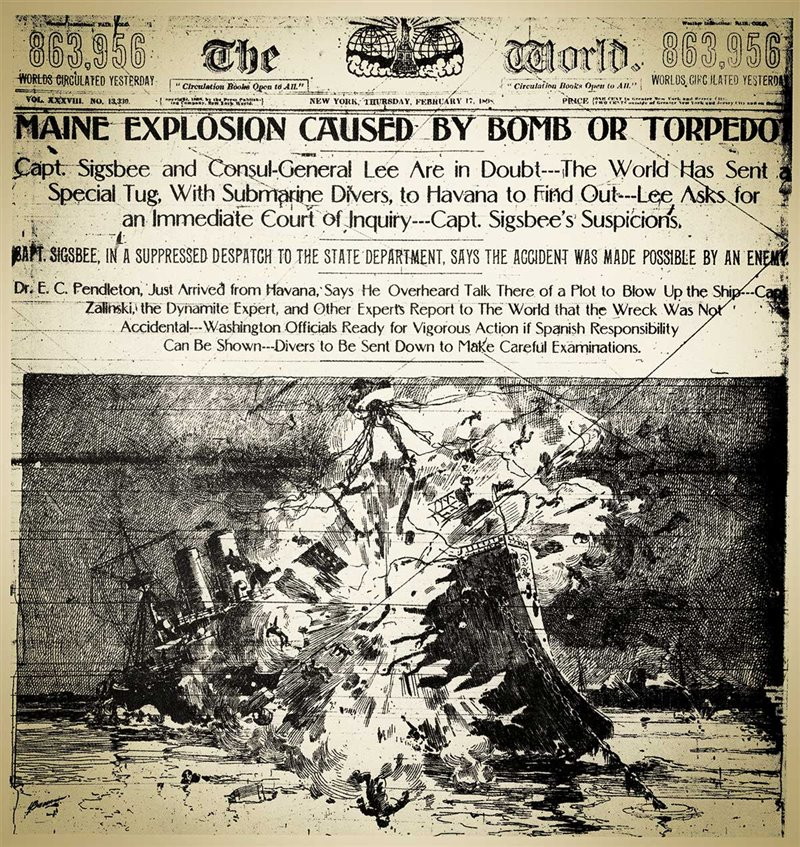

A principios del siglo XX los Estados Unidos se consolidaron como potencia extra europea tras desarticular al Imperio español en la guerra que le impuso en 1898. Su ingreso en 1917 del lado de los países de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial definió el curso de la guerra. Por motivos diferentes, los entonces enemigos, el Imperio alemán y los Estados Unidos, contribuyeron a la Revolución Bolchevique en el Imperio ruso. Los alemanes enviando a Lenin (Vladímir Ilich Uliánov, 1870-1924) en el denominado “tren blindado” o “tren sellado” para que hiciera la revolución y excluyera de la guerra al Imperio ruso.

Por su parte, en los Estados Unidos Lev Davídovich Bronstein (1879-1940), más conocido como Trotsky, procedió a la propaganda a través de periódicos publicados en inglés, yiddish, ruso y alemán, lo que le permitió reunir fondos de la comunidad judía estadounidense y de emigrados de Europa Oriental. Trotsky fue el recaudador del oro capitalista para la creación del Ejército Rojo que enfrentaría y derrotaría a los restos de las fuerzas zaristas que aún se mantenían resistiendo. A finales de marzo de 1917 partió rumbo a Rusia vía Halifax. Fue otro engranaje la revolución.

Del mismo modo, el Imperio ruso siempre fue un motivo de preocupación para la corona británica que, a pesar de estar emparentada con los Romanov, no cejó en su empeño por frenar la expansión rusa. Basta recordar el “Gran Juego” en Afganistán, la Guerra de Crimea, el Congreso de Berlín (1878) para revisar el tratado de San Stefano que había resultado de la guerra ruso-turca de 1877–1878 —de modo tal de recortarle al Imperio ruso los beneficios obtenidos—, el temor a que Rusia se acercara a la India y su colaboración en la construcción del ferrocarril chino (1890) que fue sentido como una amenaza al Lejano Oriente ruso por San Petersburgo, debido a que llegaba a la frontera del imperio. De ahí la construcción del ferrocarril transiberiano (1891-1904).

En este contexto también se daba la puja por el control de los pozos petroleros en Persia, Cáucaso y Medio Oriente, más aún cuando el almirantazgo británico reemplazó el carbón por el petróleo para impulsar sus naves. En este punto encontramos otro argumento para el ingreso del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial: el proyecto del ferrocarril Berlín – Bagdad —evitando el Mediterráneo y el canal de Suez, ambos bajo control británico—, lo que significa la expansión germana hacia el este, hacia los pozos petroleros.

En el Reino Unido también tuvo lugar el desarrollo de las ideas de Karl Marx, las que prendieron en los revolucionarios rusos.

De este modo, al fin de la Primera Guerra Mundial, las potencias centrales y Europa en general quedaron geopolíticamente encerradas por la Rusia bolchevique y las potencias atlantistas ocasionando la radicalización ideológica en amplios sectores de Alemania e Italia que también encontraron eco en otros países europeos, como en Bélgica con (Léon Degrelle 1994) y en el Reino Unido con Oswald Mosley (1896-1980).

En la Segunda Guerra Mundial se dio lo que denomino “de salvar a Polonia a entregar a Polonia”, es decir, los británicos y franceses —luego de la política “de apaciguamiento”— se involucraron en la guerra tras la invasión de Alemania a Polonia. Sin embargo, al fin de la guerra, Polonia fue entregada en bandeja a la Unión Soviética, que había llegado con su Ejército Rojo hasta Berlín.

Entonces después de la Segunda Guerra la geografía de la Europa democrática era aún más pequeña que la de la de la primera postguerra.

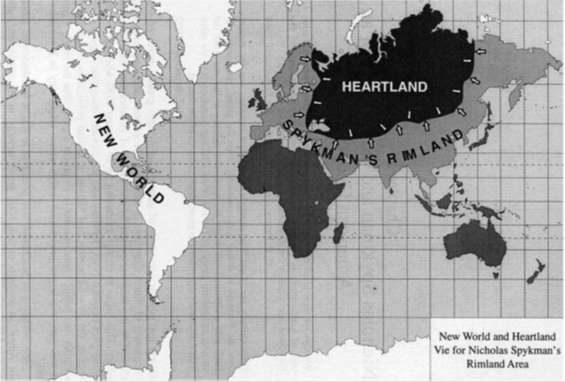

Luego vino la Guerra Fría y un mundo partido en dos, la creación de la OTAN en 1949 y, de ahí en más, una asfixia a la geopolítica de los países europeos y luego de la Unión Europea. Europa quedó condenada al “atlantismo” y de ahí en más a actuar de comparsa de las políticas y aventuras que se pergeñaban en Londres y Washington, como las aventuras de Afganistán, Irak, Libia y Siria, entre otros escenarios.

En los últimos años la dirigencia europea está percibiendo las limitaciones que ello le ha ocasionado y ha tomado conciencia que, de continuar por ese camino, sus decisiones permanecerán bajo la subordinación de los Estados Unidos, o en el futuro de Rusia o de China. Angela Merkel y Emmanuel Macron procuran torcer ese destino y nuevamente se ha considerado la creación de una fuerza de defensa exclusivamente europea. Queda por verse si el sucesor de Merkel continuará con esa política.

Con la estrepitosa y repentina salida de Afganistán por parte de Estados Unidos, esta idea de una fuerza propia europea e incluso de una inteligencia propia recobró fuerzas, lo que no significa que sea viable.

Con anterioridad, el Brexit —debe recordarse que de cara al referéndum se llevó a cabo una campaña de manipulación a través de la inteligencia artificial operada por la compañía Cambridge Analytica— puso en riesgo la solidez de la Unión Europea.

El presidente francés Charles De Gaulle tenía en claro lo que significaba el ingreso del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea (CEE). En noviembre de 1962, en oportunidad de recibir al primer ministro británico, Harold Macmillan —con la intención de obtener la aprobación de De Gaulle para que su país pudiera ingresar a la CEE—, durante su retiro de verano en el castillo de Rambouillet, a las afueras de París, De Gaulle le expresó que si quería unirse a Europa debía abandonar su “relación especial” con los Estados Unidos. En 1963, el general francés declaró “que Francia abriga dudas sobre la voluntad política del Reino Unido de ingresar en la Comunidad”, con lo cual se suspendieron las negociaciones de adhesión de todos los países candidatos[19] . De Gaulle se manifestó en contra del ingreso británico en una conferencia de prensa celebrada el 14 de enero de 1963. El 27 de noviembre de 1967 volvió a negarse en otra conferencia de prensa.

El general De Gaulle lo había previsto sagazmente: el Reino Unido jugaría para sí y para los Estados Unidos. Tras lograr ingresar a la CEE y continuar dentro de su sucesora, la Unión Europea, gozó de beneficios especiales, como no adherir al Tratado de Schengen (1985) ni adoptar el euro, cuya entrada en vigor fue en 2002. Asimismo se encargó de boicotear algunas iniciativas de la Unión Europea.

Los pasos a seguir luego del Brexit también eran previsibles. El gobierno de Londres consideró que ya no tenía sentido continuar con la farsa de pertenecer a la Unión Europea y ha afianzado su compromiso con los Estados Unidos y la “comunidad anglo”.

El 15 de septiembre de 2021 Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron públicamente la conformación de la AUKUS, una alianza estratégica militar para la región del Indo-Pacífico que trae a la memoria los tratados militares organizados por Estados Unidos durante la Guerra Fría para cercar a la Unión Soviética.

La AUKUS es una actualización de la ANZUS, de la que —quizás casualmente— se cumplieron 70 años de su creación pocos días antes del anuncio de esta nueva alianza. El Tratado de Seguridad ANZUS (Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos) fue creado el 31 de agosto de 1951 y fue recordado por el secretario de Estado Anthony J. Blinken a través de un comunicado de prensa en el que, entre otras cosas, recuerda que fue invocado únicamente el 11 de septiembre de 2001 y el trabajo “codo con codo” de Australia y de Estados Unidos en Afganistán durante veinte años como parte de misiones multinacionales dirigidas por la OTAN[20]. Esta nueva alianza ha incorporado al Reino Unido pero ha dejado de lado a Nueva Zelanda, país que no siempre ha integrado sumisamente este tipo de alianzas.

Otras alianzas fueron la SEATO (Organización del Tratado del Sudeste Asiático), creada en 1954 y vigente hasta 1977 —integrada por Australia, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Reino Unido y los Estados Unidos, de la que se fueron retirando sus miembros a partir de la década de 1970, Pakistán (1973) y Francia suspendería su participación— y la CENTO (Organización del Tratado Central), tratado también denominado “Pacto de Bagdad”, firmado el 24 de febrero de 1955 por Irán, Iraq, Pakistán, Turquía y Reino Unido y que se disolvió en 1979. El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de no integrar CENTO para evitar una confrontación con los países árabes, uniéndose recién en 1958 al comité militar de la organización.

Entre estos tratados cabe mencionar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también llamado Tratado de Río, por haber sido firmado en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947. Es un “pacto de defensa mutua interamericano” en el que, de hecho, los Estados Unidos no cumplieron con sus obligaciones cuando Argentina intentó activarlo ante la guerra del Reino Unido contra Argentina por la soberanía de las islas Malvinas en 1982. Cabe recordar que cuando el canciller argentino Nicolás Costa Méndez lo invocó, Chile, Colombia, y Trinidad y Tobago también se abstuvieron, acompañando la postura del gobierno de Washington. Otros 17 Estados americanos acompañaron la postura de Argentina. En 1982 el Tratado de Río fue herido de muerte por la propia actitud de Washington pero puso en evidencia que los acuerdos entre los países anglófonos tienen preeminencia por sobre otro o, mejor dicho, ningún acuerdo es válido si su invocación lleva a un enfrentamiento entre Estados Unidos y el Reino Unido, o algún otro de los Estados de la “comunidad anglo”, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

La creación de la AUKUS es un claro ejemplo de cómo las potencias globales pueden generar o desestimar los acuerdos conforme a sus intereses. El anuncio público ocasionó no solo molestias en China —contra la que se dirigiría esta alianza aunque no la mencionara— sino en Francia, que retiró inmediatamente a sus embajadores en Australia y Estados Unidos. El nuevo pacto militar significó la cancelación de una multimillonaria compra de submarinos convencionales a Francia por parte de Australia y el anuncio de una compra de submarinos nucleares a Estados Unidos.

La nueva alianza y la actitud cerrada del Reino Unido y de los Estados Unidos tiene lógica teniendo en cuenta el acuerdo secreto de inteligencia que firmaron en 1946 y al que luego se sumaron Australia, Canadá y Nueva Zelanda, el cual tuvo su origen durante la Segunda Guerra Mundial en ocasión de iniciar la colaboración en materia de descifrado de los códigos alemanes, en particular el código Enigma, tarea en la que se encontraba trabajando el científico británico Alan Turing, quien viajó a Estados Unidos en 1942 dando inicio a esa estrecha colaboración que ha derivado en una red de espionaje masivo a escala mundial integrado por esos países y que incluye el uso de satélites espías y bases terrestres que recopilan la información.

La globalización encuentra obstáculos

Como ya lo expresé antes, la integración ha encontrado sus detractores, lo que ha dado lugar a la aparición de partidos de ultraderecha que cuestionan el sometimiento de sus países a entidades supranacionales. El propio Donald Trump también fue un reaccionario ante estos procesos globalistas cuando ejerció la presidencia de los Estados Unidos.

Los casos de Uruguay en el MERCOSUR o de Polonia y Hungría en la Unión Europea ponen en evidencia que hay gobiernos que comienzan a cuestionar las decisiones que se toman dentro del bloque o la autoridad que ejercen los países que los lideran.

Actualmente la globalización cuenta con un número mayor de detractores porque siente que no ha funcionado, que no ha concretado lo que prometía. Ha sido la causa por la que muchas personas perdieran su empleo o, en el mejor de los casos, que su salario se haya deteriorado. También de que los sindicatos obreros perdieran fuerza ya que las empresas han ido a buscar mano de obra barata a otras regiones.

Del mismo modo ha sido la causa de un descenso de la calidad de la democracia ya que los gobiernos son impotentes ante la dictadura del mercado financiero. También han debilitado las tradiciones y la cultura porque se ha tendido a una homogeinización cultural y a la imposición de leyes y medidas que chocan contra las creencias de millones de personas.

A los malestares que estaba ocasionando la globalización en los últimos años en sectores sociales de varios países, se ha sumado la pandemia de COVID-19 que ha actuado como un quiebre del proceso y que ha mostrado que numerosos países tomaron medidas que la contrarían. Pudo observarse que los países de la Unión Europea asumieron medidas que les parecían más convenientes conforme a la gravedad con que la pandemia se extendía por su territorio. El Estado prevaleció por sobre una Unión Europea que pareció paralizada o ausente ante la expansión de la enfermedad. Esto a pesar de que el bloque cuenta entre sus políticas normativas referidas a la protección de la salud pública con procedimientos coordinados entre los países miembros.

El espacio Schengen —que garantiza la libre circulación— fue suspendido de facto por lo países que cerraron sus fronteras y sus contactos con el exterior. La solidaridad europea no pareció estar presente si se considera la necesidad de material sanitario por parte de los países más necesitados, como fue el caso de Italia, en donde el número de muertes diarias en algunas regiones fue sorprendentemente alto. En este sentido cabe recordar que el 5 de marzo de 2020 Francia confiscó cuatro millones de mascarillas de la multinacional sueca Mölnlycke destinadas a España e Italia, cuando la mercadería transitaba por Marsella y Lyon[21]. Tras quince días de presiones diplomáticas del gobierno sueco, París dejó salir el envío de un millón de unidades a España y otro millón destinado a Italia, pero se quedó con dos millones. El origen de esa confiscación fue un decreto que el presidente francés Emmanuel Macron había firmado dos días antes, por el cual el gobierno podía requisar todo producto necesario en la lucha contra la epidemia.

Este hecho llevó a que la empresa sueca tomara la decisión de evitar que sus mercancías circularan por Francia y que tuvieran como destino a un puerto belga para su distribución desde plataformas logísticas de este país y de la propia Suecia.

Por su parte, al mismo tiempo en que Francia confiscaba las mascarillas, algunos dirigentes franceses revelaron las prácticas de los intermediarios estadounidenses, quienes triplicaban las ofertas de los compradores iniciales en las pistas de despegue de China. De ese modo conseguían que un avión cambiara su destino inicial (Francia, en este caso) y llevase las mascarillas a Estados Unidos[22]. Las transacciones se llevaban a cabo en la misma pista de despegue.

La “guerra de las mascarillas” ha puesto en evidencia que en el contexto de la globalización, y como producto de ella, se han cometido errores de planificación estratégica, pues la portavoz del gobierno francés, Sibeth Ndiaye, explicó que en 2011, después de la gripe H1N1, “se decidió que Francia ya no necesitaba almacenar mascarillas FFP2 porque la producción mundial era suficiente para garantizar el suministro en caso de epidemia”[23]. Francia se encontró sin stock y en la actualidad el principal fabricante de mascarillas mundial es China, país en el que se inició el brote de la pandemia de coronavirus.

Estados Unidos, como puede apreciarse, también dependía de la producción china de mascarillas y eso llevó a que fueran a conseguirlas a las pistas de despegue en China, arrebatando las mercaderías que tenían por destino otros países.

El Brexit también puso en evidencia los trastornos que ocasionó en el Reino Unido: problemas de desabastecimiento, falta de combustible y de alimentos que, se estima, podría agravarse para la Navidad. En un panel del programa “A Fondo” de la Deutsche Welle, el escritor británico Matthew Perret afirmó que el nacionalismo le está pasando factura al Reino Unido, porque ya no es una potencia como se auto percibe. La desconexión puso en evidencia las vulnerabilidades del Reino Unido, ya que un 50% de las verduras frescas y de las frutas procedían del continente, pero también los transportistas porque el desabastecimiento obedeció precisamente a una cuestión logística que puso en evidencia la falta de 100.000 camioneros en las islas británicas. Los choferes que eran de países del continente debieron regresar a la Unión Europea tras el Brexit. Ante esta situación, el gobierno británico ofreció empleo provisorio para aquellos choferes que quisieran ir a trabajar a las islas, algo irreal ya que se trata de una oferta temporaria y quien contara con un trabajo seguro no se sentiría atraído y aún menos por un salario inferior.

El Reino Unido se quedó sin mano de obra barata y tuvieron que sacrificar gran cantidad de cerdos porque no tenían personal para atender a los animales de granjas. Lo propio se observa en el sistema de salud, sector en el que los empresarios se quejan porque ahora deben pagar mayores salarios además de costear cursos de capacitación de personal.

Matthew Perret también hacía referencia al cambio de mentalidad de los británicos que antes hablaban de “europeos” y ahora hablan de “migrantes”. No solo que han emigrado los trabajadores sino también las empresas y en la actualidad no llegan inversiones a las islas británicas.

El Brexit y la pandemia han puesto en evidencia las contrariedades de la globalización, la falta de planificación estratégica de los gobernantes, los trastornos de una división internacional del trabajo o los riesgos de que la producción y los intercambios comerciales hayan caído en manos de corporaciones monopólicas u oligopólicas —por ejemplo, diez empresas controlan el 80% del mercado del comercio marítimo[24]— y una cuestión de velocidades que muestra que la infraestructura planetaria no puede responder a una acelerada digitalización de la economía[25]. El sistema de contenedores ha estandarizado el transporte a escala mundial, por lo que un contenedor puede ser transportado por un buque, un tren o un camión pero cada vez se construyen buques porta contenedores más grandes y eso lleva a que los transportistas decidan cuándo debe partir un buque —el cual debe hacerlo con carga casi completa— y por qué rutas deben navegar[26]. Esto lleva a otros problemas logísticos como disponer de puertos para que puedan atracar estos grandes buques, la necesidad de sacar los contenedores de los puertos, lo que encuentra el obstáculo de que las vías férreas o los carriles de las autopistas no pueden responder a estas necesidades.

Un ejemplo de esta problemática de la logística ha quedado a la vista con lo sucedido en el puerto de Los Ángeles, el mayor puerto de Estados Unidos, donde aproximadamente 200.000 contenedores permanecían paralizados frente a la costa debido a las interrupciones relacionadas con la pandemia que continúan afectando varias cadenas de suministro[27]. Esto ocasionó trastornos a las automotrices y proveedores del Medio Oeste, que precisaban los componentes para poder fabricar sus productos finales. Este atasco llevó a que el presidente Biden ordenara que el puerto trabajara las 24 horas al día, 7 días a la semana, pero esto aún no ha ayudado a descomprimir la situación.

El problema que se presenta en el puerto de Los Ángeles se aprecia en otros puertos, debido a la gran demanda de productos básicos y de bienes tras la pandemia. Esto incrementó los costos a la vez de que hay una escasez de buques y de contenedores disponibles para responder a la demanda[28].

Por su parte, un brote de coronavirus en el sur de China ha sido la causa de una obstrucción de puertos críticos (Yantian, Shekou, Chiwan y Nansha) para el comercio mundial, provocando una acumulación de envíos que podría demorar meses en despejarse y ocasionar escasez durante la temporada de compras navideñas y de fin de año[29].

En los puertos de la costa California que reciben la mercadería de Asia también se encuentran atascados con buques porta contenedores que esperan poder ser descargados. Como resultado de ello, se está produciendo una acumulación de mercancía que ya es preocupante pero a la vez un fuerte incremento de los costos de transporte[30].

Todo esto pone en evidencia la fragilidad de la cadena de suministro global[31]. En la actualidad hay un desabastecimiento aluminio, vidrio y de otros elementos que frenan la cadena productiva. Tampoco están llegando a destino productos textiles, en general de las fábricas de Asia.

La normalización de la economía ha llevado a un repunte de la fabricación y a una demanda adicional de los consumidores que agrava la situación del transporte[32]. A todo esto se suma un envejecimiento de los choferes de camiones en Europa y en el Reino Unido y una falta de renovación de los mismos, a la vez que en Estados Unidos está escaseando la mano de obra en los puertos y existen dificultades de contratación[33].

Con respecto al mercado laboral, la pandemia ha cambiado la forma de pensar de numerosos empleados que han decidido cambiar su estilo de vida, dando prioridad a su salud, a una vida más en familia, a evitar el maltrato y la explotación por parte de las empresas. Esto se aprecia fuertemente en Canadá y Estados Unidos, donde se ha dado lo que el profesor de la Universidad Texas A&M Anthony Klotz ha denominado la “Gran Renuncia”, un fenómeno que parece que no está pronto a desaparecer. En abril de 2021, cuatro millones de empleados abandonaron sus trabajos, un 2,7% de la fuerza laboral de Estados Unidos y las vacantes que dejan no están siendo cubiertas. La mayor cantidad de renuncias se ha dado en el sector presencial de servicios, en atención al cliente, en gastronomía y en hotelería. No se debe a cuestiones meramente salariales sino a la opción de otro concepto de vida.

Otra cuestión que afecta la logística del transporte es el gran incremento del comercio electrónico, es decir, las compras individuales que se realizan en todo el mundo, es decir, numerosas compras particulares que deben ser enviadas a diversas direcciones en diferentes ciudades[34].

Como puede apreciarse, la propia globalización está mostrando sus limitaciones, sobre todo cuando es afectada por cuestiones como una pandemia, tanto a escala global, como en un foco de desarrollo que abastece al resto del mundo. Un ejemplo de esto es que un nuevo brote de COVID en Vietnam, gran productor de ropa y de calzado a escala mundial, ha paralizado la producción y mercados como el de Estados Unidos podría ser afectados por un desabastecimiento para las fiestas de fin de año.

Otro sería el caso de los grandes productores de chips y de semiconductores, Taiwán y Corea del Sur, cuya producción no acompaña el ritmo de la demanda, afectando a grandes plantas industriales en diversas partes del mundo.

Estas situaciones muestran los inconvenientes de la globalización y la posibilidad de que en algunos comience a producirse bienes para evitar la dependencia de esos escasos productores. Visto desde otro ángulo, podría ser una oportunidad para que algunos países encuentres nuevos nichos para desarrollar su producción.

Ocaso y emergencia

Asistimos a una reconfiguración del mundo en el que ciertas potencias globales no se resignan a perder su posición y otras emergen, lo que lleva una mayor inestabilidad en este mundo multipolar. En este punto deben considerarse tanto las cuestiones económicas como las militares.

Es evidente que entre los primeros se encuentran el Reino Unido y los Estados Unidos. Mientras que algunos responsabilizan de la situación en el primero al Brexit, otros consideran que el problema ha sido la gestión del mismo. Lo cierto es que se percibe que la decisión tomada por el gobierno británico no ha sido acompañada por una buena planificación para el período posterior a la salida del bloque. Esto es apreciable a partir de los serios problemas de abastecimiento que se han presentado en el país si bien, como ya fue mencionado, hubo una intencionalidad de ruptura con Europa para procurar un acercamiento a la “comunidad anglo”. En este sentido, el primer ministro Boris Johnson procura estrechar, no con mucho éxito, los lazos en la angloesfera.

Boris Johnson hasta ahora expone los problemas pero no las soluciones, porque en verdad parecería no tenerlas y es así como muchos británicos están tomando conciencia de lo que ha ocasionado el Brexit y de la falta de previsión de la dirigencia para el día después.

El gobierno británico salió a desmentir el rumor que apuntaba a su presunto interés por entrar al T-MEC pero, no obstante, afirmó que busca un acuerdo comercial con México como con Estados Unidos y está haciendo los deberes para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Sin embargo, Johnson recibió un balde de agua fría cuando el presidente Biden dijo que no quiere oír hablar por el momento de un futuro acuerdo comercial con el Reino Unido.

Tras dieciséis meses de negociaciones “Boris Johnson ha aclamado un histórico acuerdo comercial posterior al Brexit entre el Reino Unido y Nueva Zelanda que supondrá un descuento de 20 peniques por una botella de vino. Sin embargo, el análisis del gobierno ha sugerido que podría no tener un impacto masivo en el PIB”[35]. El Reino Unido se encuentra navegando por nuevos mares desconocidos, con olas y tempestades que no padecía dentro de la Unión Europea. El gobierno de Boris Johnson está haciendo lo que siempre hicieron en Londres, firmar acuerdos que luego ajustan a su conveniencia o no cumplen mientras la Unión Europea se asombra como si no conociera el paño. Más claramente, ahora deseaban dejar sin efecto el acuerdo firmado por Irlanda del Norte.

En términos políticos, el gobierno de Londres se vio forzado a que el Brexit no se llevara a cabo en Irlanda del Norte a los efectos de no retornar a la conflictiva situación que afectó a esa región y a evitar tener que levantar nuevamente la frontera con la República de Irlanda, la que ya le hizo una advertencia al gobierno británico. Según el acuerdo entre Londres y la Unión Europea, Irlanda del Norte permanece dentro del bloque pero los productos que llegan conforme a las pautas comunitarias no pueden ser llevados al resto del Reino Unido. La situación en Irlanda del Norte sigue siendo de desconfianza entre sus habitantes protestantes y católicos y la desconexión con el bloque europeo podría reavivar nuevamente el conflicto.

Por su parte, Escocia podría de nuevo plantear su independencia, habida cuenta que su posición era mantenerse dentro de la Unión Europea.

Con respecto a Estados Unidos, su situación también es delicada. La retirada de Afganistán, sus serios problemas económicos, su endeudamiento externo y un considerable número de huelgas que no son difundidas por los grandes medios, están poniendo al país en una grave situación. Como se ha mencionado, al igual que Canadá, Estados Unidos también enfrenta un récord histórico de renuncias voluntarias.

En este escenario puede afirmarse que el Reino Unido y Turquía juegan al retorno al gran imperio pero es más probable que el éxito pueda favorecer a Turquía, con un gobierno en manos del “sultán” Erdogan, quien está potenciando su industria de defensa con apoyo financiero de Catar, mientras desafía a la OTAN y adquiere armamento de Rusia.

Turquía está haciendo su juego en el Mediterráneo, Medio Oriente y Asia Central y, vale recordar, en 2023 se cumplen cien años de la fundación de la Turquía moderna por parte de Mustafá Kemal Atatürk.

Tras el Brexit, la Unión Europea también ha quedado debilitada en vísperas de que Angela Merkel deje su liderazgo alemán y europeo. Los “díscolos” de Hungría y Polonia ponen en dudas la solidez del bloque y la tibieza de Bruselas resulta incapaz de definir la expulsión de un miembro. Es que precisamente, una de las características del “gobierno comunitario” ha sido la tibieza y por eso ha sido arrastrada a luchas que solo beneficiaban a la anglosfera. La salida del Reino Unido, la trastada de Afganistán y la creación de la AUKUS le dejan la oportunidad de decidir por sí misma, cosa que seguramente no hará.

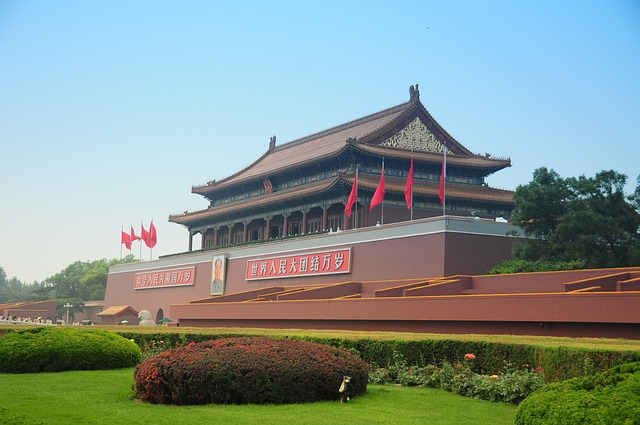

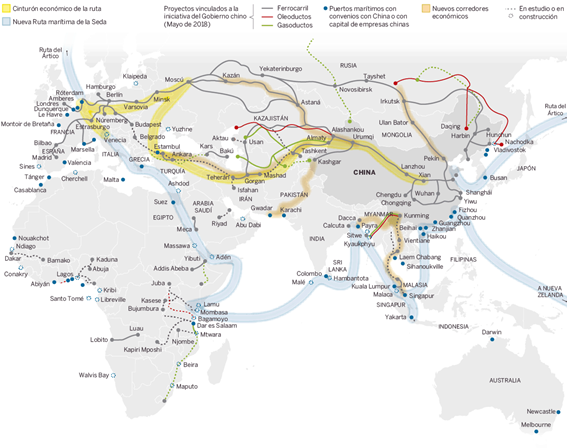

China por su parte, si bien está teniendo nuevamente brotes de coronavirus que paralizan regiones del país, no tiene los problemas económicos de Estados Unidos y ha desarrollado una expansión global a través del “poder blando”. La iniciativa “Franja y Ruta”, propuesta por el presidente Xi Jinping en 2013, ha llevado a que 140 países socios hayan firmado con China documentos sobre la cooperación en el marco de “Franja y Ruta”. De esta manera, China está uniendo comercialmente y logísticamente al mundo.