Giancarlo Elia Valori*

¿Por qué Estados Unidos e Irán siguen luchando entre sí? La disputa entre Estados Unidos e Irán comenzó hace 68 años. Desde entonces, de vez en cuando se agregan nuevos incidentes.

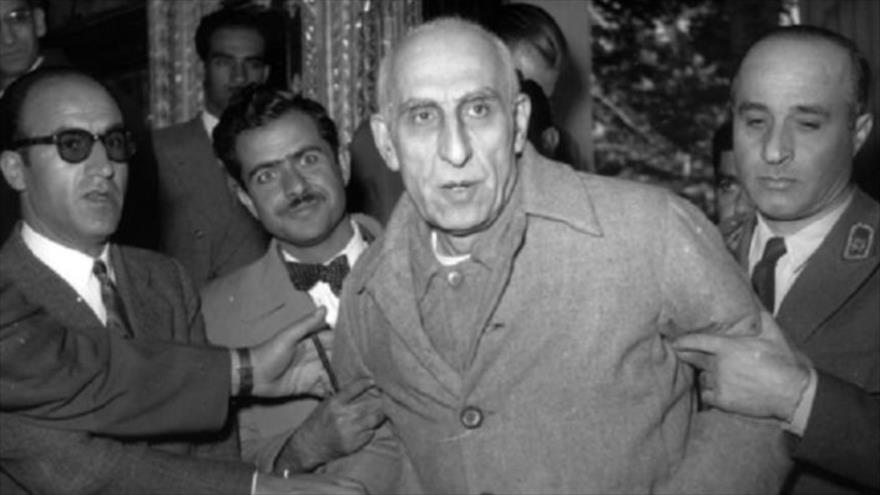

En 1953, la agencia de inteligencia estadounidense CIA, junto con el MI-6 británico, organizó un golpe de Estado en ese país. Ambos servicios de inteligencia derrocaron al primer ministro electo, Mohamad Mosadeq, para su propio beneficio, y restauró a Reza Shah Pahlavi al Trono del Pavo Real de Irán. Más tarde, las compañías petroleras estadounidenses (las Siete Hermanas) y las británicas aprovecharon masivamente el comercio iraní de crudo durante mucho tiempo. Mohamad Mosadeq quería nacionalizar las compañías petroleras y por eso fue derrocado. Por primera vez en su historia, los Estados Unidos derrocaron a un gobierno electo en un momento en que no había guerras.

Sin embargo, hubo una interferencia italiana que alteró los planes estadounidenses y británicos. Enrico Mattei sugirió a Irán que aquellos que producían petróleo no sólo deberían poder intervenir y tener voz en derechos de extracción y regalías de las empresas, sino que debían poder participar en la organización y la responsabilidad de la producción, así como en la supervisión. En términos simples, Irán e Italia crearían una empresa con una participación del 50% cada una, que pagaría el 50% de las regalías al Estado iraní y el 50% restante se dividiría a partes iguales entre ENI y la National Iranian Oil Company (NIOC).

En realidad, dado que NIOC era una empresa estatal, el Estado iraní se beneficiaba del 75% del acuerdo (25% más que la regla anglo-estadounidense de cincuenta y cincuenta) y —no menos importante— de la participación tecnológica directa en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas.

El acuerdo entre ENI y NIOC se firmó el 14 de marzo de 1957. El 8 de septiembre de 1957, las dos empresas establecieron la Societé Irano-Italienne des Pétroles (SIRIP). Eni-Agip fue responsable de las actividades de exploración petrolera, con el acuerdo de que los gastos serían reembolsados si se descubrieran reservas y campos de petróleo en suelo iraní.

La relación en pie de igualdad fue bien recibida y apoyada por los nuevos países independientes del Medio Oriente, liberados de la dominación franco-británica (hay que recordar que estábamos ante la segunda guerra árabe-israelí).

Para esas entidades jurídicas internacionales, la falta de una política colonialista italiana seria y enérgica y la derrota en la Segunda Guerra Mundial fueron garantías de máxima solidez.

La actividad de Enrico Mattei molestó a las Siete Hermanas, que vieron el peligro de una desestabilización del suministro de petróleo de Medio Oriente y, sobre todo, el riesgo de debilitar su propia posición de cártel. La actividad de Enrico Mattei y ENI comenzó a convertirse en una amenaza para el orden mundial que había salido victorioso de la Segunda Guerra Mundial y estaba casi en su totalidad en manos de los Estados Unidos.

El propio gobierno de Estados Unidos ejerció mucha presión sobre Italia para evitar el acuerdo ENI-Irán. El acuerdo fue sólo uno de los desafíos que Mattei lanzó a las Siete Hermanas. Mattei buscó acuerdos directos con Egipto, Argelia, la Libia monárquica y la Unión Soviética. Mattei murió en un accidente aéreo el 27 de octubre de 1962.

Podemos decir que la revolución iraní de 1978-79 fue la respuesta al golpe de Estado de Estados Unidos escenificada en Irán veintiséis años antes.

El 1° de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresó a Irán y tomó el poder. Antes de la revolución islámica de 1979 en Irán, Jomeini vivió exiliado en Turquía, Irak y Francia. Durante el gobierno del Sha, Jomeini atacó al gobierno iraní para forzar la occidentalización y aumentar la dependencia de los Estados Unidos. Para empeorar las cosas, el Shah Reza Pahlavi —el “inconformista” y agente libre de Estados Unidos en Medio Oriente— instó a la Casa Blanca a crear una policía secreta, la famosa Savak, para proteger su burocracia corrupta.

Después de que el ayatolá Jomeini subió al poder, ocurrió la crisis de la embajada de Estados Unidos en Irán: también en 1979 un grupo de estudiantes iraníes en Teherán mantuvo como rehenes a 52 ciudadanos estadounidenses durante más de un año (del 4 de noviembre de 1979 al 20 de enero de 1981). Se produjo una ruptura en las relaciones diplomáticas por iniciativa de Estados Unidos y el fracaso del intento de liberación de los rehenes, realizado por la Administración Carter (Operación Garra de Águila, 24 de abril de 1980, con un saldo de ocho muertos y cuatro heridos, además de la pérdida de seis helicópteros y un avión de carga).

Mientras, el 22 de septiembre de 1980 Saddam Hussein cruzó las fronteras de Irán. Esto dio lugar a una guerra entre los dos países que causó más de un millón de muertes.

Estados Unidos, así como el Reino Unido y la Unión Soviética, estaban del lado de Saddam Hussein: casualmente, los tres países que habían ocupado Irán en 1941. Los siguientes Estados apoyaron a Irán: la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Libia, Siria, así como voluntarios afganos y pakistaníes y la Albania socialista (este último desde un punto de vista propagandístico y diplomático).

En 1982, Irán comenzó a reaccionar, recuperando el terreno perdido y empezando a avanzar hacia la ciudad iraquí de Basora. Debido al temor de que Irán pudiera derrotar a Irak y así influir en otros países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia) donde la presencia musulmana era fuerte, los Estados Unidos comenzaron a apoyar cada vez más al régimen de Saddam y organizaron que Irak importara armas, incluidas las no estadounidenses, al mismo tiempo que confiscaron armas que el gobierno iraní ya había pagado durante la época del Sha. Esto condujo a un mayor resentimiento en Irán.

Estados Unidos, que cometió tantos errores en su historia, había dejado atrás al Sha, pero continuó actuando contra el nuevo gobierno iraní. Documentos desclasificados muestran que incluso antes de la Revolución, la diplomacia estadounidense tenía contactos con el grupo jomeinista, incluido el propio ayatolá. Sin embargo, con el fin de no “abandonar amigos”, en noviembre de 1979 se permitió que el Sha fuera alojado en los Estados Unidos para recibir tratamiento de salud.

Esto irritaba duramente a los ya sospechosos revolucionarios iraníes, que temían que los servicios de inteligencia estadounidenses estuvieran conspirando para traerlo de vuelta como ya lo había hecho en 1953 durante la época de Mohamad Mosadeq. La reacción en ese momento fue la mencionada crisis de la embajada.

Un líder estudiantil declaró: “Hemos ocupado esta embajada, una guarida de espionaje, como una forma de protesta […] Hemos anunciado que estamos protestando contra el asilo de Estados Unidos al Sha, cuyas manos están manchadas con la sangre de innumerables hombres y mujeres iraníes.

En 1983, hubo dos ataques en Beirut, Líbano, contra la embajada de Estados Unidos y el cuartel del Cuerpo de Marines, causando 362 muertos, mientras que otro ataque fue lanzado contra el cuartel francés, en el que murieron 58 soldados.

Una organización chiíta reivindicó la responsabilidad y fuentes de inteligencia dijeron que era leal a Irán. Cinco años más tarde (3 de julio de 1988), cuando los Estados Unidos estacionaron sus buques de guerra de la Marina en el golfo Pérsico, el crucero estadounidense Vincennes disparó un misil para derribar el avión de pasajeros iraní Iran Air 655 sobrevolando el estrecho de Ormuz (aguas territoriales de Irán), matando a las 290 personas a bordo. Los Estados Unidos más tarde afirmaron que el barco había confundido el avión de pasajeros con un caza entrante, pero nunca se disculpó. Irán acusó a Estados Unidos de derribar intencionalmente el avión civil.

En 1984, Estados Unidos describió a Irán como un país que alimentaba el terrorismo, primero acusándolo de apoyar al Hezbollah libanés y a otros grupos armados, y más tarde a Hamas en Palestina. Irán siempre negó cualquier participación y acusó a los países occidentales (incluidos los Estados Unidos) de ayudar a las organizaciones terroristas anti iraníes, incluyendo asimismo a Saddam Hussein.

El presidente estadounidense Reagan (1981-1989) calificó a Irán como un “país pícaro”. El presidente George W. Bush (2001-2009) llegó a incluir a Irán en el “eje del mal”, afirmando que Irán no sólo apoyaba el terrorismo, sino que también trataba de obtener armas de destrucción masiva.

A medida que se intensificaban los desacuerdos sobre las actividades nucleares de Irán y se impusieron numerosas sanciones al país, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad destituyó a quienes acusaron a Irán, incluido el presidente Bush, por ser “retrasado mental”.

No fue hasta el 14 de julio de 2015, cuando se alcanzó el acuerdo nuclear iraní (Plan de Acción Integral Conjunto – JCPA) entre Irán y los cinco países del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, que la tensión entre los dos países comenzó a aliviarse brevemente.

Actualmente, sin embargo, la relación entre los dos países ha empeorado más que nunca. La última encuesta de opinión pública ha demostrado hasta qué punto las relaciones de Estados Unidos con Irán han seguido deteriorándose.

Una encuesta realizada por el canal de BBC World News en 2013 (dos años antes de la JCPA) mostró que el 87% de los estadounidenses tenían un concepto mayormente negativo de Irán.

Una encuesta realizada en 2018 por una firma canadiense de analistas mostró que el 81% de los iraníes tienen puntos de vista muy o algo negativos de los Estados Unidos.

También cabe señalar que a principios de noviembre pasado, el presidente Donald Trump preguntó si había alguna posibilidad de atacar el principal sitio nuclear de Irán (Natanz). Aunque finalmente decidió no continuar, está claro que mejorar las relaciones bilaterales es un paso que no se puede dar fácilmente de una presidencia a otra.

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

©2021-saeeg®