Marcelo Javier de los Reyes*

«Es hora de que hagamos un «cambio cultural» hacia adentro para que podamos proyectarnos hacia afuera».

Lazos históricos y culturales

En primer lugar debemos considerar que entre África y Argentina existen lazos históricos y culturales que deberían favorecer las relaciones entre nuestro país y ese continente.

Durante el período en que nuestro país formó parte del Imperio español la población afrodescendiente era numerosa aún antes de la creación del territorio del Virreinato del Río de la Plata en 1776, por orden de Carlos III. Esa inmigración tuvo su origen en la trata atlántica y se estima que al momento de la emancipación la población negra alcanzaba aproximadamente el 30%, aunque en algunas ciudades o regiones podía llegar al 50%.

Con todo, a pesar de la esclavitud, los africanos en Buenos Aires tuvieron mejor suerte que aquellos que fueron destinados a las plantaciones u otras actividades, ya que se los empleaba para el servicio doméstico o se los instruía en algunas labores u oficios, recibiendo incluso alguna retribución económica o salario.

Nuestra historia cuenta con afrodescendientes destacados:

-

- Juan Bautista Cabral (1789-1813), correntino, el soldado que formó parte de aquellos 120 granaderos que acompañaron al general San Martín en la batalla de San Lorenzo (3 de febrero de 1813) y quien le salvó la vida cuando el Libertador quedó atrapado tras el derribo de su caballo. Cabral repitió casi idénticamente lo que había hecho el soldado Juan de Dios, cuando el 23 de junio de 1808, San Martín al frente de un destacamento de veintiún hombres derrotó a fuerzas de Napoleón superiores en número en Arjonilla. San Martín estuvo a punto de morir pero Juan de Dios le salvó la vida.

- María Remedios del Valle, «Remedios Rosas»[1] (1766 o 1767- 1847) quien actuó como enfermera en Buenos Aires durante la invasión inglesa de 1807, fue una de las «niñas de Ayohuma» y estuvo enlistada en varias batallas. Manuel Belgrano la nombró capitana del Ejército del Norte —su Ejército— por su compromiso, disciplina y lealtad.

- Antonio Ruiz, «el Negro Falucho», quien fue fusilado durante el amotinamiento de las tropas americanas en el Callao por resistirse a rendir honores a la bandera española, luego de arriar la insignia argentina y evitar que cayera en manos de los sublevados.

- Cayetano Alberto Silva (nacido en 1873 en la ciudad de San Carlos, en el Departamento de Maldonado, en la Banda Oriental), compositor de la Marcha de San Lorenzo, sin letra, estrenada oficialmente el 28 de octubre de 1902 en el Convento de San Carlos, donde tuvo lugar la batalla de San Lorenzo.

Los afrodescendientes tuvieron una actuación destacada durante las guerras de la independencia y en las guerras civiles, en las que perecieron varios de ellos, pero su participación fue invisibilizada por la historia.

Otros fallecieron con la epidemia de fiebre amarilla que asoló la zona ribereña de Buenos Aires en 1870, en la cual residía buena parte de la población negra. No obstante, hacia 1850, aun se estimaba que el 40% de la población de Buenos Aires era negra o descendiente de negros.

La disminución del porcentaje de la población afrodescendiente se debió a estas cuestiones pero también a la inmigración masiva de europeos a partir de 1870, lo que llevó a que los negros fueran desplazados por no tratarse de una mano de obra calificada.

Les debemos a ellos además de su valioso esfuerzo de guerra su aporte a nuestra cultura, especialmente perceptibles en la música —cuyas huellas pueden rastrearse en el tango o la milonga por ejemplo—, la payada, la literatura y la gastronomía.

Desde lo histórico también debemos recordar que Guinea Ecuatorial —único país de África que habla español— dependió administrativamente del Virreinato del Río de la Plata por el Tratado de San Ildefonso (1777)[2] y el Tratado de El Pardo (1778)[3].

La historia también nos ofrece otros hechos que nos vinculan con África y es que las invasiones inglesas de 1806 y 1807 provinieron desde la Ciudad del Cabo.

Primeras misiones comerciales y política exterior hacia África

Las independencias de los países africanos comenzaron a fines de la década de 1950 como una consecuencia de la situación de los imperios coloniales europeos durante la segunda postguerra y la emergencia de dos nuevos actores que se posicionaron en la comunidad internacional: los Estados Unidos y la Unión Soviética.

En el año de 1960 muchos países africanos alcanzaron su independencia. Bien pronto, la Argentina miró hacia los nuevos países a los que les reconoció su independencia.

El entonces presidente Dr. Arturo Frondizi nombró al Dr. Juan Llamazares para que encabezara una misión especial al continente africano y al Cercano Oriente, la cual tenía debía recorrer diez países con el objetivo de encontrar nuevos mercados para incrementar los intercambios comerciales de nuestro país.

En plena misión del Dr. Llamazares —que se extendió entre el 14 de marzo y el 24 de mayo de 1962— se produjo el golpe de Estado que derrocó al presidente Frondizi, el 29 de marzo de 1962. A partir de esa experiencia, el Dr. Llamazares publicó su libro titulado «Como vender en África»[4] y creó, en 1973, la Escuela Argentina de Exportación, que formó numerosos profesionales dentro de la Fundación del Banco de Boston, tras su paso como secretario de Comercio Exterior de la Nación, en 1971[5].

En 1965, durante la presidencia del Dr. Arturo Umberto Illia, una nueva misión fue destinada a África presidida por el embajador Carlos Alberto Leguizamón pero tampoco obtuvo resultados positivos[6].

En 1974, durante el tercer gobierno del presidente Juan Domingo Perón, una nueva misión comercial fue enviada al continente africano sin mayores repercusiones.

Con motivo del Conflicto del Atlántico Sur, en 1982, el gobierno cívico militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se aproximó a los Países No Alineados debido a la política a favor de la descolonización de sus miembros. Significaba una gran presencia en las Naciones Unidas en el marco de la Guerra Fría.

En este sentido, con la vuelta a la democracia en diciembre de 1983, el presidente Dr. Raúl Alfonsín, consideró apropiado mantener una participación activa en los foros de los Países No Alineados, más aún debido a que procuraba una tercera posición en ese mundo caracterizado por la Guerra Fría.

En función de ello, el 21 de mayo de 1986, el gobierno de Alfonsín anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Argentina había protestado por los ataques que Sudáfrica había llevado a cabo contra sus vecinos Botsuana, Zambia y Zimbabue. Cabe recordar que por esos años los gobiernos sudafricanos implementaban la política racista del apartheid y mantenía tensas relaciones con sus países vecinos. La balanza comercial bilateral era superavitaria en favor de la Argentina pero la ruptura implicó la suspensión de los vuelos directos entre Buenos Aires y Johannesburgo y el traslado de la Embajada Argentina a Zimbabue.

El canciller Dante Caputo fue el primer canciller argentino que realizó una gira por África en abril de 1988, visitando Angola, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gabón y Ghana. Otro paso trascendental, en el marco del gobierno del presidente Alfonsín, fue el establecimiento, en 1986, de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), a través de la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que constituye un foro de vinculación entre los tres países ribereños del Atlántico Sur de América (Argentina, Brasil y Uruguay) con veintiún países ribereños de África, es decir, un total de veinticuatro Estados ribereños del Atlántico Sur. Se trata, además, de una plataforma donde la Argentina reafirma continuamente sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, en este foro se condena la presencia militar británica en el Atlántico Sur y se reafirma la importancia de no permitir la presencia de armas nucleares en dicha zona.

En 2021 la Cancillería Argentina emitió un comunicado de prensa mediante el cual afirmaba que la Argentina había trabajado junto a Brasil y Uruguay para relanzar esta iniciativa. En este sentido, la cancillería informó que durante la 94ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas se había adoptado una nueva resolución, que revitalizaba la ZPCAS, cuya última normativa databa del año 2015. La región del Atlántico Sur es una gran área geoestratégica con riquísimos recursos naturales en la que no sólo debe ponerse el foco en la paz y la cooperación, sino también en que se constituya en una zona libre de armas nucleares y de potencias extra regionales, situación que no se cumple en tanto el Reino Unido continúa usurpando el territorio soberano argentino correspondiente a las islas Malvinas.

En la década de 1990, durante el la presidencia de Carlos Menem se restablecieron las relaciones diplomáticas con Sudáfrica, más precisamente en agosto de 1991. Menem visitó ese país y se reunió con el presidente Nelson Mandela. Por su parte, el mandatario africano realizó una visita oficial a la Argentina entre los días 22 y 24 de julio de 1998.

Durante el gobierno del presidente Menem, de origen árabe, existió una relación estrecha con Libia debido al interés del presidente Muammar el Gaddafi de contar con el misil Cóndor desarrollado por entonces por la Argentina. Con ese fin, el líder libio respaldó la campaña electoral de Menem en 1989. Las revelaciones sobre esta relación fueron formuladas por el ex ministro de Economía argentino Domingo Cavallo en el curso de la presentación de su libro El peso del poder. Según el propio Cavallo, en oportunidad de una cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Belgrado, Menem mantuvo una entrevista con Gaddafi en la Embajada libia en esa ciudad, donde nuevamente surgió el interés del presidente libio por el misil. Menem, ante Gaddafi, habría descalificado al misil Cóndor diciendo que se trataba de una «cañita voladora», lo que no provocó una disminución del interés de Gaddafi por el proyecto. Poco después, el presidente argentino, procedió a desactivar ese importante proyecto argentino desarrollado por el comodoro Miguel Vicente Guerrero debido a las presiones que ejercieron Estados Unidos, el Reino Unido e Israel[7]. Tras esta decisión, la relación con Libia se resintió.

No obstante, el gobierno de Menem tampoco mostró interés por África y en 1991 se cerraron las embajadas argentinas en Tanzania, Etiopía y Côte d’Ivoire, en 1992 la del Zaire y en 1993 la de Gabón. De este modo, en el África Subsahariana solo quedaron las sedes diplomáticas en Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Zimbabue[8].

Durante las dos presidencias de Menem se mantuvo un muy bajo nivel de relación con los países del África Subsahariana pero se profundizó la actividad diplomática hacia los países de África del Norte. Aun así, y acorde con una visión de la política exterior que favorecía las «relaciones carnales» con Estados Unidos y propugnaba una amplia participación de las fuerzas armadas en la operaciones de paz de las Naciones Unidas, Argentina se relacionó con el continente africano a partir de su participación en las fuerzas de paz que se desplegaban en el escenario de los conflictos armados africanos. De esta forma, cascos azules y cascos blancos argentinos se desplegaron en Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Ruanda, y el Sahara Occidental.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2007 – 2015) buscaron tenderse algunas acciones concretas en torno al continente. Se procedió a la apertura de las embajadas en Angola (2005) y Mozambique (2013-2016) y a la reapertura de la representación en Etiopía (2015). Se sumaron una multiplicidad de acuerdos y visitas diplomáticas a uno y otro lado del Atlántico.

En 2007, los directores de África Subsahariana y de África del Norte y Medio Oriente de la Cancillería Argentina tuvieron una gran iniciativa que consistió en convocar a académicos que se especializaban en esas regiones para que aportaran ideas y propuestas a fin de profundizar las relaciones entre nuestro país con el continente africano[9]. Lamentablemente, esa buena iniciativa en la quedó en la nada.

Participé de esas reuniones y realicé algunas propuestas que tendían a incrementar el «poder blando» de la Argentina con la creación un instituto que imitara al Instituto Cervantes de España, el Instituto José Hernández con el objetivo de difundir la lengua española y la cultura argentina en el exterior[10].

Entre otras propuestas, también con fin de desarrollar el «poder blando» pero con un espíritu más comercial y de expansión de nuestro país había propuesto la creación de un hub aéreo en Guinea Ecuatorial que favoreciera a nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, a empresas constructoras así como a Aeropuertos 2000. Desde ese hub se podrían establecer rutas aéreas al interior de África o bien continuar con otros vuelos a los países de Medio Oriente, del Golfo o al Lejano Oriente[11].

Como ya mencioné, Guinea Ecuatorial ha tenido lazos históricos con el entonces Virreinato del Río de la Plata pero antes de que se crearan sus primeras universidades firmaron convenios con la Universidad Nacional de La Plata y varios jóvenes de ese país vinieron a estudiar a la Argentina.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en febrero de 2008, el presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang visitó la Argentina. Había interés porque ese país tiene inmensos recursos hidrocarburíferos pero la reunión se malogró porque la presidente argentina le reprochó la situación de los derechos humanos en su país.

A pesar de que durante ese gobierno el entonces canciller Héctor Timerman sostuvo en esa ocasión que el continente africano era una «prioridad de nuestra política exterior», la política exterior argentina no mostró cambios en los hechos.

La apertura de la embajada en Senegal que fue concretada recién en 2021 a pesar de que el decreto de apertura era del año 2015.

En febrero de 2022, en el marco del Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero y la Ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Naledi Pandor, mantuvieron un encuentro bilateral en el que abordaron diversos temas. Conmemoraron el 30° Aniversario del Restablecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre ambos países pero avanzaron en la profundización de la cooperación bilateral en derechos humanos, ciencia y tecnología, cultura, temas agrícolas, arte y deportes.

También pusieron énfasis en el ámbito de la alta tecnología como ser la cooperación espacial —que incluiría la participación de la empresa argentina INVAP— así como la cooperación en el campo de la energía nuclear.

Para sintetizar, en la actualidad la República Argentina cuenta con representaciones diplomáticas en el norte de África en Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez, y en el África Subsahariana en Angola, Etiopía, Kenia, Mozambique, Nigeria (con un excesivo número de concurrencias al igual que Kenia), Senegal y Sudáfrica.

Es decir que Argentina cuenta con 11 misiones diplomáticas en todo el continente africano. Por su parte, Brasil tiene 33 misiones diplomáticas. Podrá argumentarse que mantener las embajadas en el exterior supone un alto costo para el presupuesto nacional y que nuestro socio del MERCOSUR está en una mejor situación económica. Pero esto no parecería ser la limitante: Cuba cuenta con 33 misiones diplomáticas en África, al igual que Brasil.

Algunas reflexiones finales

Como podemos apreciar, sesenta años después de la Misión Llamazares, la política diplomática, comercial, cultural y política respecto de África sigue siendo una asignatura pendiente para la República Argentina.

Desde el punto de vista comercial, la relación con el continente ha sido tradicionalmente mayor con los países del norte del continente como Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez y, en menor medida, con los del África Subsahariana, particularmente con Kenia, Nigeria y Sudáfrica. No obstante, por diversos motivos no se ha logrado desarrollar todo el potencial comercial que permitiría y promete si nuestro país asumiera una mayor iniciativa.

Podemos pensar que África está lejos pero si tomamos en cuenta la distancia, la Argentina se encuentra prácticamente más cerca de Sudáfrica (7.411 kms) o de Senegal (7.159 kms) que de México (7.973 kms), es decir, por lo tanto, más cerca que de Estados Unidos o Europa. Claro está que los lazos culturales con México son mucho más fuertes.

Las posibilidades que tiene la Argentina en África son infinitas pero hace falta que se tomen decisiones políticas.

Con respecto a la ZPCAS, Argentina podría ofrecer un edificio para crear una Secretaría General para ese foro con sede en nuestro país y que el secretario general que los países miembros designen tendría su sede en la Argentina. Es evidente que tendrá un costo para nuestro país pero nuevamente debemos pensar en el «poder blando». La ZPCAS como las cumbres América del Sur – África (ASA) constituyen foros de respaldo a la Argentina en sus derechos soberanos en las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Sin embargo, en junio de 2022 dos países de la ZPCAS, ex colonias francesas, Gabón y Togo, se han sumado a la Mancomunidad Británica (Commonwealth) por lo que es de esperar que en el futuro no acompañen a la Argentina en sus justos reclamos.

También sería necesario no menospreciar los vínculos militares que deberían considerarse como prioritarios, tanto por integrar la ZPCAS como por las posibilidades que le podrían dar a la Argentina si se considerase reconstruir la industria nacional de defensa.

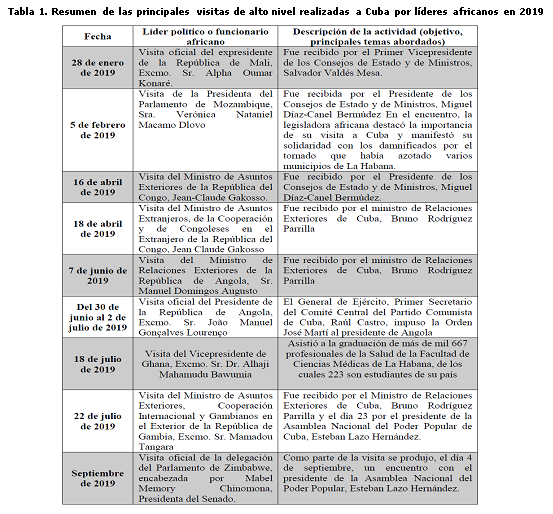

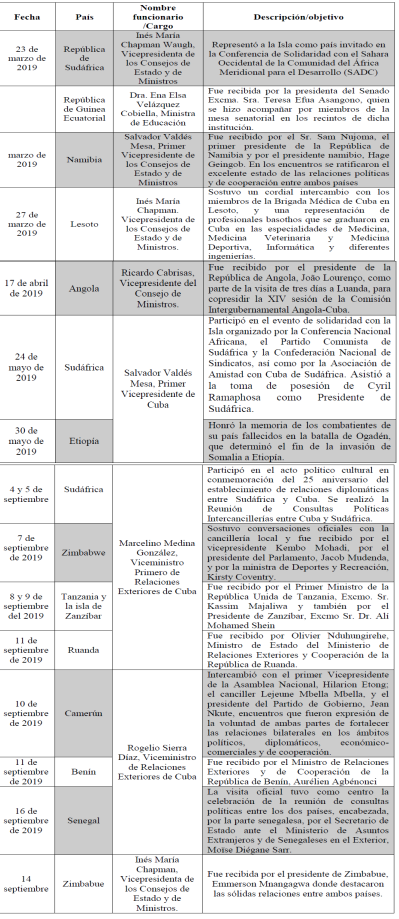

Debo destacar que más allá de los limitados vínculos diplomáticos, no ha habido una política exterior coherente, constante, con objetivos claros hacia África. Si uno observa la política de Cuba respecto al continente africano es mucho más activa y en pocos años las embajadas africanas en La Habana han pasado de 18 a 24 en la actualidad mientras que las representaciones africanas en Buenos Aires se limitan a 7 (Angola, Argelia, República Democrática del Congo, Egipto, Nigeria, Sudáfrica y Túnez). Cuba destina hacia África una gran cooperación en el ámbito de la medicina y de los medicamentos. No me cabe duda que Argentina podría desarrollar una cooperación de alto nivel en ese sentido.

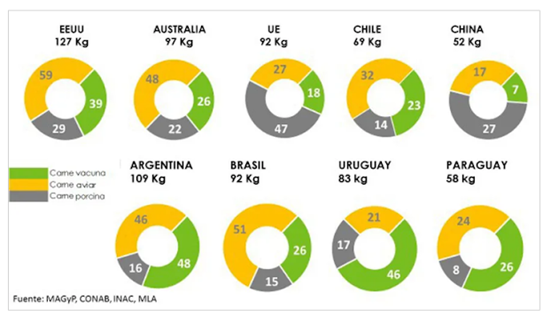

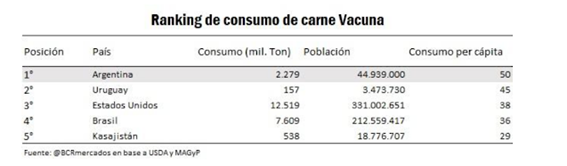

Finalmente, cabe hacer una autocrítica mayor porque no se puede pensar una política exterior argentina hacia África sin más. Se debe planificar nuestra política exterior hacia África en el marco de una política exterior que debe formar parte de una Planificación Estratégica Nacional. Esto nos lleva a repensar nuestros Objetivos Nacionales y a ordenar nuestra política institucional y económica para favorecer nuestras exportaciones en lugar de poner obstáculos. La Argentina debe incrementar la producción y favorecer al sector agropecuario, incluida la industria vinculada a la actividad agropecuaria, a beneficiar a las pymes, las cuales podrían encontrar un mercado sumamente interesante en África. Muchas empresas y pymes argentinas operan en ese continente motivadas por sus propias iniciativas y esfuerzos individuales, sin ningún respaldo desde la Cancillería o desde el gobierno nacional.

«No se puede pensar una política exterior argentina hacia África sin más. Se debe planificar nuestra política exterior hacia África en el marco de una política exterior que debe formar parte de una Planificación Estratégica Nacional».

Argentina debe mantener y ampliar el programa de Cooperación Argentino FOAR y promocionar el Comercio Exterior como forma de asegurar el ingreso de divisas, para lo cual se requiere de una participación activa de las Representaciones Diplomáticas y Consulares.

Es hora de que hagamos un «cambio cultural» hacia adentro para que podamos proyectarnos hacia afuera. Nuestra dirigencia debe cambiar su visión y sobre todo tomar debida nota del giro que se está produciendo en algunos países de África en el contexto del conflicto Ucrania – Rusia, o más específicamente, «Occidente – Rusia», así como que el foco de atracción del mundo se ha desplazado del Atlántico al Indo-Pacífico.

Presentación realizada en la Jornada «África en el sistema internacional», organizada por ANU-AR y llevada a cabo el día 4 de octubre de 2022 en la Biblioteca Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

Referencias

[1] Tras la guerra de independencia vivió en la indigencia hasta que en 1827 el general Juan José Viamonte, a la sazón diputado, la reconoció en la calle en Buenos Aires y solicitó una pensión para la heroína. Luego, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, la promovió a sargento mayor y le aumentó su pensión a 30 pesos, una suma considerable para la época. En agradecimiento ella cambió su nombre a Remedios Rosas.

[2] Desde el Tratado de Tordesillas (1494), las disputas de límites entre España y Portugal persistieron, a excepción de cuando ambas coronas se unificaron en la casa de Austria (1580-1640). A través del Tratado de San Ildefonso de 1777 se fijaron las fronteras entre ambos países en América del Sur. Los portugueses cedieron la Colonia del Sacramento, que habían fundado en territorio español, y la Isla San Gabriel (sur del actual Uruguay), a España, más las islas de Annobón y Fernando Poo en aguas de la Guinea, a cambio de la retirada española de la isla de Santa Catalina, en la costa sur de Brasil.

[3] El Tratado de El Pardo, del 11 de marzo de 1778, fue un Tratado de amistad, comercio, neutralidad y garantía recíproca firmado entre España y Portugal por la que ésta cede a España las islas de Fernando Poo y Annabón.

[4] Cfr. Llamazares, Juan. Como vender en Africa, (1972) Colombia: OEA – CIPE.

[5] Su vocación por el comercio exterior lo llevó a recibir la condecoración de la Orden al Mérito por parte del gobierno de Polonia como resultado de su labor en el acercamiento comercial con la Argentina.

[6] Marcelo Javier de los Reyes. “Relaciones Argentino Africanas”. En: Seminario La Argentina y el África Subsahariana: hacia una relación transatlántica, organizado por el Instituto de Política Exterior de la Fundación Novum Millenium y el Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo, CEID (Serie Documentos de Trabajo), Buenos Aires, 15 y 16 de mayo de 2000, p. 35-41.

[7] Aznárez, Juan Jesús. «Un ex ministro de Menem le acusa de haber recibido dinero de Gaddafi». El País (España), 27/06/1997, https://elpais.com/diario/1997/06/28/internacional/867448815_850215.html.

[8] La Argentina ocupó el Consejo de Seguridad de la ONU en 1994-95 y en 1998-1999. En el primer período, Argentina fue uno de los principales actores para que el Consejo de Seguridad considerara como un “genocidio” los sucesos que se desarrollaban en Ruanda.

[9] Luego de tres encuentros en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la dirección de África Subsahariana, el 6 de septiembre de 2007, organizó un panel en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) a la que concurrieron los alumnos de ese instituto y algunos diplomáticos en actividad.

[10] Marcelo Javier de los Reyes. “Argentina y su inexistente poder blando”. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 03/06/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/06/03/argentina-y-su-inexistente-poder-blando/.

[11] Ídem.

Bibliografía

Andrew, George. Los afroargentinos de Buenos Aires. Buenos Aires: Ediciones de La Flor, 1989.

Aznárez, Juan Jesús. «Un ex ministro de Menem le acusa de haber recibido dinero de Gaddafi». El País (España), 27/06/1997, https://elpais.com/diario/1997/06/28/internacional/867448815_850215.html.

Coria, Juan Carlos. Pasado y presente de los Negros en Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial J. A. Roca, 1997.

La Nación. «Fuerte reproche de Guinea Ecuatorial a Cristina Kirchner. El gobierno de Obiang respondió a las críticas presidenciales», 21/02/2008, https://www.lanacion.com.ar/politica/fuerte-reproche-de-guinea-ecuatorial-a-cristina-kirchner-nid989213/.

Llamazares, Juan. Como vender en Africa, Colombia: OEA – CIPE, Colombia, 1972.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. «Centenario del nacimiento de Nelson Mandela». Información para la Prensa N° 297/18, 2018. https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/centenario-del-nacimiento-de-nelson-mandela.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. «Se reactiva la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». Información para la Prensa N°: 290/21, 30/07/2021, https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/se-reactiva-la-zona-de-paz-y-cooperacion-del-atlantico-sur.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. «El MINCYT presentó el Programa Exportar Conocimiento a las Embajadas argentinas en África», 13/08/2021, https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-mincyt-presento-el-programa-exportar-conocimiento-las-embajadas-argentinas-en-africa.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. «El canciller Santiago Cafiero se reunió en Ginebra con su par de Sudáfrica, para profundizar el intercambio comercial y la apertura de mercados», Información para la Prensa N° 107/22, 28/02/2022, https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-canciller-santiago-cafiero-se-reunio-en-ginebra-con-su-par-de-sudafrica-para.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (sf). «Apostando a la cooperación Sur-Sur con África», https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/boletin/apostando-por-la-cooperacion-sur-sur-con-africa.

Montalbano, William D. «Argentina Breaks Diplomatic Ties With S. Africa». Los Angeles Times, 23/05/1986, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1986-05-23-mn-23671-story.html

Reyes, Marcelo Javier de los (comp). Africa ante el tercer milenio. Actas del Simposio Electrónico Internacional. Buenos Aires: Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID), 2000.

Reyes, Marcelo Javier de los. «Relaciones Argentino Africanas». Seminario La Argentina y el África Subsahariana: hacia una relación transatlántica, organizado por el Instituto de Política Exterior de la Fundación Novum Millenium y el Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo, CEID (Serie Documentos de Trabajo), Buenos Aires, 15 y 16 de mayo de 2000, p. 35-41.

Reyes, Marcelo Javier de los. «Argentina y su inexistente poder blando». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 03/06/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/06/03/argentina-y-su-inexistente-poder-blando/.

©2022-saeeg®