Francisco Carranza Romero*

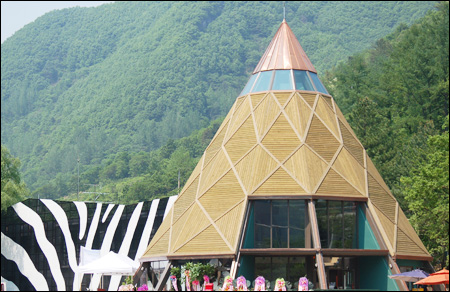

El edificio fue diseñado por Cho Myong-haing, director del museo.

Korea Times. Fotografía de Kim Se-jeong.

Superando el ambiente de restricciones y miedo, efecto de la pandemia de Covid-19, mi esposa y yo retornamos a Corea después de cuatro años de nuestra ausencia. Después de estar unos días en Seúl, el 8 de agosto partimos hacia el este para visitar el pueblo de Danyang, provincia de Gangwon, donde pernoctamos. Al día siguiente nos decidimos conocer Kosi Tonggul (Caverna del Linaje Ko). En realidad, yo era el más deseoso de conocer esta caverna porque mi esposa tiene el apellido Ko.

Guiados por el programa del navegador el vehículo nos llevó hasta el pueblito de Yeongwol, enfrente de la caverna; pero, para ingresar allí, teníamos que cruzar el puente peatonal sobre el río Han. Apenas subimos la escalera que da acceso al puente vimos una construcción diferente de otras por tener el techo cónico y alto como las viviendas típicas de África. Aguzando la mirada supimos que era el Museo de África. Sorprendidos, asociamos el local con un conocido nuestro que había sido miembro del cuerpo diplomático de la República de Corea en Argentina, Chile y algunos países de África. Además, había sido vicepresidente del Consejo de América Latina.

Después de recorrer la larga, zigzagueante, fría y estrecha garganta de la caverna con el casco en la cabeza para protegernos, nos dirigimos hacia el museo. Cuando terminamos de ver las piezas y fotografías de muchos países africanos, aparecieron el embajador en retiro, Cho Myong Haing (el apellido precede al nombre) y su esposa. Entonces, felices por el reencuentro después de muchos años, nos sentamos alrededor de una mesa, para conversar sobre los años idos y actualizarnos con muchos datos nuevos tomando café, aporte africano que todo el mundo lo degusta. Es cuando surgieron muchas inquietudes y reflexiones.

Según los estudios de la Paleontología, los fósiles más antiguos de los antepasados de la especie humana están en África. Por ejemplo, los fósiles de Lucy (Australopithecus afarensis) es de casi cuatro millones de años y están en Etiopía. Este dato nos hace mirar a África con respeto, seriedad y como parte de nuestra historia.

Una obra quijotesca

El embajador Cho, en su condición de diplomático de la República de Corea, recorrió muchos países de África y se documentó todo lo que pudo. Día tras día, año tras año, fue conociendo lugares, gentes y las manifestaciones culturales hasta que terminó enamorado. El diplomático había dado el paso decisivo para comprender la africanidad. En cada viaje a Corea fue transportando los materiales que iba adquiriendo, pensando en exhibirlos algún día para que los coreanos pudieran conocerlos y hacer el viaje de la imaginación.

Cuando se retiró del servicio diplomático buscó un lugar donde exponer todos los materiales adquiridos en África y transportados a Corea. En esos momentos de inquietudes y afanes se contactó con las autoridades del condado de Yeongwol, quienes, comprendiendo la importancia del proyecto cultural, le cedieron un local donde antes había funcionado una escuela. Entonces, el embajador Cho, muy emocionado, invirtió dinero, tiempo y mucha labor en la remodelación del local hasta convertirlo en un museo dedicado a África en un pueblo pequeño y alejado de la capital del país y de otras ciudades importantes. Y su labor continúa porque muchas veces, él mismo se encarga del cuidado del césped, flores y árboles.

El museo es un ambiente de dos pisos donde están las muestras según los países. Los materiales en exhibición permanente son tallados de madera, cerámicas de variedad de arcillas, adornos de marfil y de semillas de plantas, telas de lana y de fibras vegetales, objetos de cuero, dibujos desde temas reales hasta abstractos, objetos de metal y muchas fotografías. Todos estos materiales narran mejor que muchas palabras.

El Museo de Artes de África en Yeongwol, así es su nombre oficial, está en la ribera del río Han, en un valle rodeado de muchas montañas como las gibas de los camellos. En la estación de verano, las montañas y valles son de color verde. El museo tiene amplio espacio en su alrededor que sirve para acampar; además, buenos servicios de alojamiento con agua y desagüe que dan comodidad a los visitantes. Antes de la pandemia los estudiantes solían hacer las visitas, levantaban sus tiendas y pasaban bonitos días.

En Corea hay dos museos fundados por dos embajadores retirados de la labor diplomática: Museo de Latinoamérica y el Museo de África. Son muestras de que algunos diplomáticos, más allá de sus labores en las relaciones internacionales y protocolares, también demuestran su sensibilidad artística y dan el paso de acercamiento fraterno hacia otras culturas.

Esperamos que los coreanos reconozcan el esfuerzo quijotesco del embajador Cho que ha puesto al continente africano al alcance de ellos. El viaje desde Seúl es más de dos horas; esto, gracias a la vía bien pavimentada con interminables túneles y puentes que acortan las distancias y evitan las curvas.

Y, ojalá (voz árabe) que los países africanos con sedes diplomáticas en la República de Corea colaboren con más materiales de sus pueblos y realicen sus actividades culturales en el museo donde aparecen los nombres de sus países. Como decía Quijote: «Agradecer es virtud de los bien nacidos».

* Investigador del Instituto de Estudios de Asia y América, Dankook University, Corea del Sur.

©2022-saeeg®