Marcelo Javier de los Reyes*

Al momento de hablar de geocultura nos lleva, quizás de manera automática a pensar en geopolítica, término que durante décadas fue evitado debido a que se lo asociaba con el nazismo y su concepción del Lebensraum, vocablo alemán que significa «espacio vital», el cual implica la expansión territorial o el área de influencia de un Estado que se considera imprescindiblemente para su existencia. De esta manera, siempre hablando en el marco del pensamiento denominado «occidental», lo que era una disciplina científica nacida cuando despuntaba el siglo XX pasó a tener una connotación negativa y su empleo evitado. No obstante, la geopolítica nunca desapareció o, como lo expresa el doctor Alberto Huschenreuter, «la geopolítica nunca se fue, ni siquiera cuando terminó la Guerra Fría ni cuando predominó el régimen de globalización»[1]. Que no se la mencionara no significa que no se recurriera a ella.

El geógrafo, politólogo y político sueco Rudolf Kjellen (1864 – 1822) fue quien acuño el término Geopolitik, la definió como «la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio». En la concepción de Kjellen, el Estado es considerado como organismo viviente que se manifiesta en cinco aspectos:

-

- el territorio,

- el pueblo,

- la economía,

- la sociedad y

- el gobierno[2].

El sociólogo y científico social estadounidense Immanuel Wallerstein (1930 – 2019), quien es considerado como el principal teórico del análisis de «sistema-mundo», en su libro Geopolítica y geocultura hace un repaso de los principales hitos del final del siglo XX ―derrumbe del Muro de Berlín, implosión de la Unión soviética, declive de la hegemonía de Estados Unidos y la reconfiguración del mundo― tras lo cual argumenta que desde 1968 se asiste a un rechazo a las doctrinas provenientes del liberalismo basadas específicamente en la economía y la política para poner el acento ―desde un enfoque intelectual― en la «cultura», develando una novedosa relación entre las ciencias y las humanidades. En función de ello, al momento de referirse a la geocultura se centra en las identidades nacionales, en la tensión manifiesta entre lo local y lo universal, entre el nacionalismo y el internacionalismo el sentido de civilización, el papel de las ideologías y el sistema mundial[3]. Es así que considera la geocultura como otra cara de la geopolítica.

En la Argentina la cuestión de la geocultura fue abordada por el filósofo y antropólogo Rodolfo Kusch (1922 – 1979) en su libro Geocultura del hombre americano publicado en 1976. Dice Kusch:

Es curioso que el mar no haya constituido un problema para la cultura argentina. Las menciones que se hacen del mar durante la colonia son en general de un tipo centralizante. Se trata de defender la colonia de invasiones y entonces había que tomar las medidas del caso. De ahí los viajes de Biedma y del piloto Villarino. Pocas veces se hacen concesiones para la explotación del mar propiamente dicho, o para ejercer sobre él un dominio. Esto hace pensar que hay dos formas de referirse al mar, una se refiere a su condición de simple lugar de fácil acceso, y la otra es tomarlo en sí mismo como un ente explotable o de instrumento de soberanía.

En general ha predominado siempre el primer criterio. ¿Por qué? Seguramente por la formación de la cultura popular en Argentina.[4]

Luego agrega:

La Argentina tiene sus raíces culturales en su mediterraneidad, mal que nos pese a nosotros los porteños. Al principio fue el eje del litoral que termina por encontrar su sede en Asunción. En segundo término el que se aglutina en torno a los valles calchaquíes, y, finalmente, el que penetra por Chile y se ubica en Cuyo y que tiene serias injerencias en los anteriores. Los tres ejes condicionan la geocultura argentina, especialmente la popular, y repercuten en todo sentido a través de toda la historia argentina.[5]

Quizás esa «mediterraneidad» sea la que limita nuestra proyección marítima y antártica y la que nos impide asumir que la Argentina es un país continente, el octavo a escala mundial en extensión territorial y con un enorme espacio marítimo en el Atlántico Sur.

La introducción del mapa bicontinental publicado por el Instituto Geográfico Militar en 1954 se enmarca en un período en el que en la Argentina había una conciencia nacional y estudiosos de la geopolítica argentina que tenían una profunda consideración por la vasta geografía, la importancia del Atlántico Sur y la búsqueda de proyección regional, con un marcado acento en la defensa de nuestra soberanía, fundamentalmente sobre los archipiélagos del Atlántico Sur (islas Malvinas, islas San Pedro e islas Esquivel) y la Antártida.

Lamentablemente, los estudios geopolíticos en Argentina, que tuvieron un gran desarrollo hasta las décadas de 1960 y 1970, languidecieron rápidamente sin que se encuentren en la actualidad teóricos de la talla del almirante Segundo Storni, de los generales Juan Domingo Perón, Juan Enrique Guglialmelli, del coronel Jorge E. Atencio, Andrés Alfonso Bravo, editor y director de la revista Geopolítica. Desgraciadamente tampoco contamos hoy con cuadros que expresen un pensamiento estratégico equiparable al que desarrollaron los generales Enrique Mosconi, Manuel Savio o el vicealmirante Carlos Castro Madero.

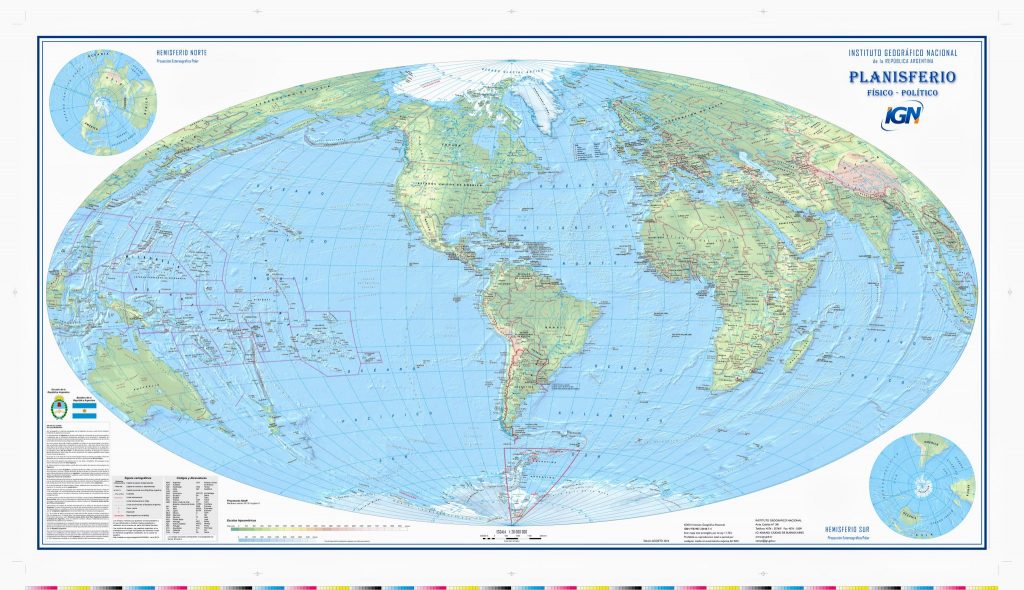

La nueva cartografía producida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en particular el Mapa Bicontinental de la República Argentina y el Planisferio de Proyección Aitoff en sus orientaciones Norte a Sur y Sur a Norte, así como la sanción de la Ley 26.651 que establece el mapa bicontinental de la República Argentina en todos los niveles y modalidades del sistema educativo como así también en su exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales, son pasos relevantes en la toma de conciencia de las dimensiones de nuestro país pero no son suficientes.

La Argentina precisa urgentemente que aparezcan geopolíticos de fuste, una nueva dirigencia política con capacidad para conducir un «país continente» y que tenga en claro los Intereses Nacionales, así como la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas a los efectos de garantizar la Soberanía Nacional.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

Bibliografía

Atencio, Jorge E. ¿Qué es la geopolítica? Buenos Aires: Pleamar, 1979, 384 p.

Hutschenreuter, Alberto. La geopolítica nunca se fue. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Almaluz, 2025, 290 p.

Kusch, Rodolfo. Geopolítica del hombre americano. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1976, 158 p.

Wallerstein, Immanuel. Geopolítica y geocultura. Ensayos sobre el moderno sistema mundial. Barcelona: Kairós, 2007, 336 p.

Referencias

[1] Hutschenreuter, Alberto. La geopolítica nunca se fue. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Almaluz, 2025, 290 p.

[2] Atencio, Jorge E. ¿Qué es la geopolítica? Buenos Aires: Pleamar, 1979, p. 22-24.

[3] Wallerstein, Immanuel. Geopolítica y geocultura. Ensayos sobre el moderno sistema mundial. Barcelona: Kairós, 2007, 336 p.

[4] Kusch, Rodolfo. Geopolítica del hombre americano. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1976, p. 61.

[5] Ídem.

©2025-saeeg®