César Augusto Lerena*

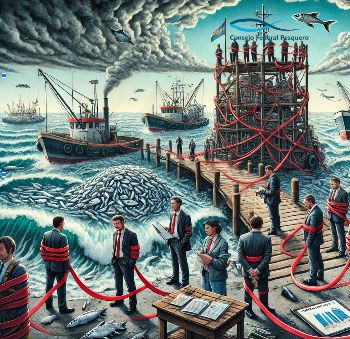

Quienes seguimos de cerca las cuestiones que ocurren en el Atlántico Suroccidental nos sorprendimos con una supuesta autorización del Consejo Federal Pesquero (CFP) para operar en aguas argentinas por más de 30 días el buque de investigación RRS James Cook. Este barco que fue botado en 2006 y tiene una eslora de casi 90 metros es de propiedad del Reino Unido, quien ocupa en forma prepotente 1.639.900 Km2 de territorio marítimo e insular argentino. Pero, NO. Ese Consejo no tiene competencia para autorizar a investigar ―en las materias que se solicita― y, si las investigaciones fuesen relativas a la pesca ese Cuerpo estaría incumpliendo el artículo 27º bis de la Ley 24.922 que entre otras cuestiones refiere a tener o no “relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido por la Autoridad de Aplicación Argentina”. Obviamente, el Reino Unido viola esa Ley cuando pesca u otorga permisos ilegales a buques extranjeros en las aguas argentinas de Malvinas y ambos ―los funcionarios argentinos y el Reino Unido― podrían violar la Ley 26.659 si se autorizase a “llevar a cabo investigaciones oceanográficas, químicas y físicas” en la plataforma continental argentina.

En esta situación de excepcionalidad que vive la Argentina con gran parte de su territorio marítimo ocupado por el Reino Unido, un permiso de esta naturaleza solo podría ser autorizado por el Congreso de la Nación, en el caso que se interpretase que no viola la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, cuestión que nosotros entendemos que sí, porque favorece la presencia británica en el Atlántico Suroccidental.

Empecemos por decir, que la Embajada del Reino Unido solicitó autorización para que el buque James Cook realice actividades de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales argentinas y lleve adelante dos proyectos, uno sobre la toma de datos en determinados recorridos y otro, sobre la comprensión de los océanos por debajo de las capas superficiales en una región de intercambio entre cuencas oceánicas del Atlántico Suroccidental” no vinculados a la actividad pesquera y, por lo tanto, el Consejo Federal Pesquero ni la Subsecretaria de Pesca tienen atribución alguna para autorizar investigaciones que no sean de pesca conforme lo establecido en los artículos 5º; 7º (las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros), 9º (Establecer la política de investigación pesquera), 11º (investigaciones referidas a los recursos vivos marinos), 14º y 15º (La pesca experimental requerirá autorización) y 23º (autorización de pesca para fines de investigación científica o técnica) de la Ley 24.922.

El Consejo Federal Pesquero en el Acta 23/24 del 28/11/24 «analizó las actuaciones» y manifestó «mayoritariamente» que, «en los aspectos relativos a su competencia, no tiene objeciones que formular para que se autorice al buque RRS JAMES COOK a llevar a cabo actividades de investigación científica marina en espacios marítimos sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales» y vale la pena destacar “falta de objeciones” la formularon solo seis miembros, con el voto del Subsecretario López Cazorla y los representantes de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en ausencia de los dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Semejante decisión estratégica, en manos seis personas que tienen limitada su función de fijar la política pesquera.

Por si faltaba poco, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero informó que “no participaría un observador del instituto en la campaña, pero ha sugerido un contacto de referencia de la institución para la recepción de datos”, lo cual ratifica aún más sobre la incompetencia del CFP. Por su parte, y verdaderamente llamativa su intervención, “la Representante de la Cancillería informa que se ha acordado la participación de un Observador de la Armada Argentina en el crucero de investigación y la participación de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para observar la fauna en general y los mamíferos marinos y colaborar con los protocolos de mamíferos marinos, asociados al uso de acústica oceánica”. No tenemos certeza con qué objeto la Cancillería introduce a la Armada ―que debe encargarse de la Defensa― en esta investigación británica ni tampoco a la UBA. Todo pareciera destinarse a procurar la competencia del Consejo Federal Pesquero; pero, en cualquier caso, tratándose de interés del Ministerio de Relaciones Exteriores estas participaciones podrían enmarcarse en dar ejecución a los pactos Foradori-Duncan (2016) o Mondino-Lammy (2024), ambos de cooperación unilateral argentina en favor del Reino Unido.

Lo cierto, que el buque británico, que lleva el nombre del Capitán de la Marina Real Británica James Cook “uno de los colonizadores más destacados del Pacífico” y que calificó a las islas Sándwich del Sur “el lugar más horrible del mundo”, no ha sido hasta hoy formalmente autorizado a operar en aguas argentinas, porque el Consejo Federal Pesquero se ha limitado a indicar que «en los aspectos relativos a su competencia, no tiene objeciones que formular», competencia que como dijimos no tiene y, que, incluso, hasta la fecha el Presidente del Consejo no ha firmado Resolución al respecto, pese a que ―llamativamente― el buque James Cook ya partió con destino a Buenos Aires sin tener la debida autorización para investigar en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Para agregar más absurdo a la falta de objeciones del Consejo Federal Pesquero éste ignoró la opinión del representante de la Provincia del Chubut, que expresó no estar de acuerdo con el crucero de investigación “toda vez que las actividades científicas a realizarse implican la utilización de cañones sísmicos que podrían tener un impacto negativo en la ballena franca austral, cuya ruta migratoria coincide con el área geográfica donde se pretende realizar el estudio científico”; cuestión, a la que adhirió la representación de la Provincia de Buenos Aires. Opiniones que parecen calificadas, cuando se trata de las dos provincias que mayor captura, industria y comercio pesquero realizan. Y esta cuestión de conservar las especies, si era de su competencia, por lo que debió tenerse en cuenta más allá de las simples mayorías, además de estar previsto en el artículo 5º de la Ley 24.922.

Nos queda claro que, aún incompetentes, los consejeros en el Acta 23/24 no escribieron una sola línea referida a la apropiación británica de 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos en las aguas de Malvinas y los espacios marinos argentinos ocupados en forma prepotente por el Reino Unido y, no parece que la Argentina deba cooperar en tareas de ninguna naturaleza.

“Cuando en el reinado existen más facilidades para hacer la corte que para cumplir con el deber, todo está perdido” (Montesquieu); aunque hay quienes no creemos que debemos aceptar un destino impuesto.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.