Francisco Javier Carranza Romero*

I. Indígena e independencia

Parto del análisis y comentario de las palabras indígena e independencia, temas centrales de esta ponencia.

Indígena. De origen latino: indi– (variante del prefijo latino locativo in-): del lugar, de allí; gen– (parir, dar luz): origen. Otras palabras con la misma raíz: gen, genealogía, engendrar.

Según dos diccionarios de la lengua castellana, indígena: 1. “originario, nativo, no introducido” (Gómez de Silva, Guido, 1985). 2. “adj. Originario del país de que se trata. Apl. a pers., u. t. c. s.” (DRAE, 1984). Los dos diccionarios refieren una característica común: “originario”.

Aunque todos los hispanohablantes acepten este significado de originario de algún lugar; pero, no todos asumen la “indigenidad”. Por este problema nos enfrentamos a diferentes criterios y actitudes: unos asumen la indigenidad porque aceptan que son “originarios” de algún lugar donde han nacido; otros marcan las distancias porque no se sienten indígenas y usan esta palabra para menospreciar a otros que les son diferentes.

Independencia. También de origen latino: in– (no, sin) (Dependere: estar colgado de, pender de. “Dependencia: Subordinación a un poder mayor” DRAE). Así la “independencia” es la no dependencia, la ruptura de relación de un elemento que sujeta o que crea muchas limitaciones.

1. Prejuicios sobre lo indígena

La respuesta es la reflexión desde diferentes criterios.

1.1. Lugar de nacimiento. ¿Solamente los de la zona rural son indígenas? ¿Los citadinos no son indígenas? Si aceptamos esta diferenciación espacial demostramos que no hemos superado el pensamiento de los antiguos romanos que contrastaban: villa, rus / civitas, urbs. Y, refiriéndose a las personas también contrastaban: villanus, rusticus / civis, urbanus. Este modo de juzgar crea el contraste actual: campesino, no civilizado / citadino, civilizado.

No cabe ninguna duda que el modus vivendi en el campo y en la urbe es diferente; pues así se manifiesta en las viviendas, vías, vestimentas, comidas, etc. Lo erróneo es que el “citadino” se cree el único poseedor de la “cultura” como si ésta estuviera sólo relacionada con la urbe. ¿Y qué pasa si un campesino se traslada a la ciudad para laborar y vivir? Y viceversa, ¿qué pasa si un citadino se marcha al campo para laborar y vivir? ¿No son los mismos protagonistas que actúan y se cambian los disfraces según las circunstancias de la vida?

¿Cuántas décadas, siglos y milenios hay que residir en un lugar para ser considerado indígena? ¿Cuántas generaciones de antepasados nacidos en un lugar son necesarias para ser indígena?

1.2. Color de la piel. ¿Son indígenas solamente los del color cobrizo u oscuro? ¿No hay indígenas de piel blanca? Este criterio expresa la omnipresencia del racismo.

Los blancos tampoco son homogéneos. Por ejemplo: los españoles que llegaron a América desde 1492 eran mezclas de ibéricos, fenicios, griegos, judíos, bereberes, árabes, galos, germanos, celtas, etc. Los pobladores de América tampoco eran de un color homogéneo, pues había gente de piel oscura, cobriza y blanca. El cronista Francisco López de Gómara (1511 – 1564) escribe sobre la región de Pánuco y Río de Palmas (México): (Los españoles) “pasaron por ciertos pueblos donde los hombres eran harto blancos” (Historia general de las Indias, cap. XLVI, p. 69). También refiere la presencia de gente de piel negra en la región de Darién: “se hallaron en Cuareca negros como de Guinea” (op. cit. Cap LXVIII, p. 104). Aunque él no llegó a América, sus datos son de los informantes que sí estuvieron en América como Andrés de Tapia, Gonzalo de Umbría y el mismo Hernán Cortés.

Y los traficantes de esclavos introdujeron a América africanos de variedad de matices de negritud.

Algunos hasta relacionan el color de la piel con el pensamiento y la actitud. El criollo José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete (1783-1858), el primer presidente del Perú, en sus memorias escritas con el seudónimo Pruvonena, comparó a los avatares de la emancipación de Estados Unidos y de Hispanoamérica: “En la república de los Estados Unidos… la ambición de los ciudadanos se reduce a hacerse elegir Presidente. Los que aspiran a ese elevado puesto son de raza europea, y no mestizos, indios o mulatos” (Millones, Luis 2008, p. 175).

“La india orgullosa no dejó traslucir sus pensamientos, oscuros como su cobriza piel para el observador que quisiera interpretarlos”. (Álvaro Vargas Llosa, 2003, p. 25 al hablar de la princesa Kispi Sisa, bautizada como Isabel Huaylas).

1.3. La lengua. ¿Son indígenas solamente los hablantes de una lengua no europea? De aceptar afirmativamente, los hablantes de las lenguas castellana, portuguesa, inglesa, francesa no son indígenas. Si los no hablantes del latín fueron calificados “bárbaros”; los americanos hablantes de sus lenguas locales (maya, náhuatl, quechua, aimara, guaraní, etc.) fueron y son calificados de indios e indígenas.

Lingüísticamente, el castellano se impuso como lengua oficial desde la conquista y durante la colonia. Después de la independencia siguió como lengua oficial. Las lenguas indígenas, se convirtieron en lenguas de las minorías.

Los personajes de “El mundo es ancho y ajeno” de Ciro Alegría hablan sólo el castellano porque no saben otra lengua. ¿Ellos no son indígenas?

Yo, un bilingüe coordinado quechua y castellano, ¿acaso soy indígena sólo cuando hablo quechua? ¿Dejo de ser indígena cuando hablo castellano?

No basta hablar la lengua castellana, hay que usarla bien, con conocimiento de su diacronía y sincronía.

1.4. Pensamiento. El modus cogitandi del quechua contrasta con el del europeo conquistador y sus descendientes criollos:

Comunitarismo o ayllucentrismo (ayllu: comunidad quechua) / Individualismo. Solidaridad / Solitaridad.

Desarrollo comunal / Desarrollo individual.

Las labores que requieren la participación de muchas personas se realizan mediante la minka (convocatoria de pedir la ayuda de los vecinos). Los que responden a la minka obran bajo el principio del rantin que equivale al principio latino: Do ut des (Te doy para que me des). Y esta reciprocidad también se expresa con el morfema verbal de reciprocidad –naku. Ejemplo: yanapanakuy (yanapa-naku-y: ayudarse recíprocamente).

Quien no ha vivido dentro del ayllu, lo califica de un mundo con pensamiento primitivo y no racional; y lo contrapone al pensamiento moderno y racional europeo. A continuación, las opiniones de dos escritores de diferentes tiempos: El sacerdote José de Acosta (1540 – 1600), escribe así de los indígenas americanos: “Son rudos, inconstantes, pues bien, que lo sean. Se les ha dado menos, menos se les exigirá” (De procuranda indorum salute, 1952, p. 79). Mario Vargas Llosa: “Una cultura mágico-religiosa puede ser de un notable refinamiento y de elaboradas asociaciones —de hecho, lo son la mayoría de ellas—, pero siempre primitiva si aceptamos la premisa de que el tránsito entre el mundo primitivo y tribal y el principio de la cultura moderna es, justamente, la aparición de la racionalidad, la actitud ‘científica’ de subordinar el conocimiento a la experimentación y al cotejo de las ideas y las hipótesis con la realidad objetiva” (La utopía arcaica, 1996, pp. 186-187). Según este argumento, los indígenas son los primitivos y no racionales. Como si la humanidad tuviera sólo un modus cogitandi (modo de pensar).

Sancho Panza, a pesar de ser iletrado, aclaró a su amo Quijote que criticaba a los organizadores de una fiesta: “Señor, en cada tierra su uso” (cap. IX). Y su opinión vale para muchos prejuiciosos.

1.5. Población. Contemplemos sólo nuestro Perú: Étnicamente, los mestizos conforman la gran mayoría de la población. Y consideremos que los españoles que se trasladaron a América eran también los resultados del mestizaje de muchos siglos en la Península Ibérica por la llegada de los griegos, judíos, romanos, moros, árabes… La presencia africana desde los inicios de la conquista y la llegada de los asiáticos y de otros países europeos aumentó más el mestizaje. La reducida población de los señalados como indígenas, es también el resultado de otros mestizajes desde tiempos prehispanos.

Los campesinos escolarizados, biculturales y bilingües se han apropiado del alfabeto latino por eso son los puentes entre sus comunidades y las ciudades eurofílicas. Son los protagonistas de la práctica de la interculturalidad sin imposición de una cultura sobre otra. Sólo el que no llega a valorar su cultura nativa tiene una conducta de imitación servil al otro; y vive tratando de pensar como el otro.

1.6. Economía. ¿Sólo los que viven en la pobreza son los indígenas? ¿Los ricos no son considerados indígenas? El hecho de que los indígenas vivan en la pobreza es el resultado de que a sus antepasados les arrebataron las mejores tierras de cultivo y los mejores pastizales; y muchas víctimas del arrebato, para sobrevivir, se marcharon a áreas inhóspitas. Y, cuando allí también fue descubierta alguna riqueza, los usurpadores también les arrebataron a las buenas (engaños) o a las malas (papeles legales y gendarmes). “Quien asciende en la escala económica se va blanqueando, en tanto que el que se empobrece se indianiza, se achola o ennegrece a ojos de los demás” (Vargas Llosa, Mario: La utopía arcaica, p. 166).

La palabra “indigente” (derivado de indigentem, acusativo del latino indigens: necesitado, falto de medios de subsistencia; in– > indi; egere: carecer, estar necesitado) no tiene el mismo origen que “indígena” (originario, nativo); pero, no podemos negar que hay muchos indígenas que viven en la necesidad o indigencia; lo que ganan no les alcanza para la canasta familiar.

1.7. Escolaridad. El área rural sigue siendo el corral trasero de la ciudad, un lugar destinado a las actividades agropecuarias y mineras. Y si hay escuelas, las autoridades educativas que residen en las urbes no se preocupan de ellas. Los campesinos de baja escolarización son los supuestos “indígenas”.

Los citadinos tienen los mejores locales escolares y más oportunidades para seguir estudiando debido a que los poderes políticos, económicos, religiosos, culturales y de salud están concentrados en la ciudad. Por eso, ellos son los más escolarizados.

Aquí conviene aclarar que la cultura no está sólo relacionada con la escuela; porque hay algunos iletrados que tienen rica cultura que la demuestran en su relación con la humanidad y la naturaleza. Y también hay muchos egresados de las escuelas superiores que no son cultos o no cultivados. La palabra cultura deriva de colere: cultivar. La labor de la sociedad y de la escuela debe profundizar y fortificar las raíces indígenas.

1.8. Indumentaria. Los que visten según el ambiente local y no siguen la moda europea (terno o traje, esmoquin, frac, levita, etc.) son considerados “indígenas”.

Por suerte, hay pueblos orgullosos que se visten según sus gustos, ocasiones y climas; no se avergüenzan de su cultura de vestido. La variedad de la vestimenta de los pueblos, culturalmente, demuestra la riqueza creativa y la diferencia de climas y concepciones. Además, el atuendo cubre cualquier color de piel.

2. Literatura considerada indígena

La literatura se refiere al relato descriptivo del espacio, hechos y cosas en un determinado tiempo. Esta descripción realista o modificada por la imaginación se hace por muchos medios de expresión: enunciado oral, pictograma sobre cualquier material (roca, madera, textil, cerámica, escultura), ideograma y alfabeto fonético.

La creación verbal (oral o escrita) abarca los mitos, relatos y cantos que describen el espacio y narran los hechos históricos o imaginados. Los pueblos americanos, antes de 1492, ya tenían su literatura; ésta no nació durante la colonia ni con la independencia. Ocurre que, con la llegada del alfabeto latino, algunas expresiones orales llegaron a documentos escritos. Estas expresiones no son sólo repetitivas, pues continúan mezclando vetera et nova.

2.1. Tema y personajes. La vida del campo y de sus pobladores es considerada más indígena.

2.2. Autor. El color de la piel y los apellidos no dicen mucho. José María Arguedas era más blanco que cobrizo, pero escribió sobre la vida de los campesinos andinos; y algunas veces escribió en quechua.

2.3. Lengua. En este caso hay propuestas y problemas que son desafíos.

Literatura escrita en lengua originaria de América. Este material escrito es escaso porque las escuelas castellanizantes desde los grados iniciales dificultan la existencia de los escribientes y lectores en sus lenguas. Además, aunque se escriba en una lengua indígena, su publicación es muy difícil porque no es rentable. La lengua indígena no es de uso mayoritario y carece de prestigio social.

Literatura escrita en castellano. Si los personajes no usan el castellano en sus comunicaciones diarias hay que traducir sus discursos. Aquí también hay muchos problemas: Traducción buscando que la lengua fuente no pierda su contenido y belleza. Intercalar textos de la lengua fuente para demostrar que se trata de un ambiente no hispano. Aquí también se recurre a los paréntesis con la traducción al castellano o se puede hacer entender por el contexto.

Mescolanza de la lengua indígena y la castellana. Este caso se da cuando los personajes son bilingües. Pero reduce el número de lectores porque sólo los bilingües tienen mayor y mejor comprensión.

3. Acceso a las expresiones literarias indígenas.

Para lograr el acceso se debe cumplir ciertos requisitos:

3.1. Conocimiento de la realidad espacial. Los seres humanos, como entes físicos, viven adaptándose a la realidad espacial: orografía, clima, agua, vegetales, animales, vientos, etc. La naturaleza también nos da el color de piel, nos talla la forma física y nos impone la manera de actuar. No es lo mismo caminar en el llano que en un espacio accidentado en donde un mal paso puede ser fatal.

3.2. Conocimiento de la realidad histórica. Es obligación conocer los acontecimientos antes de 1a conquista española, durante la colonia y después de la independencia. Las primeras luchas de resistencia ante las reparticiones de tierras y ante el poblamiento de las tierras por los conquistadores y colonizadores fueron de los indígenas americanos. Las luchas de la emancipación e independencia fueron más de los criollos latifundistas y ricos que ya no querían rendir las cuentas a España.

Por los datos históricos comprobamos que la independencia no cambió la vida de los indígenas que continuaron careciendo de buenos terrenos por la violenta apropiación de los conquistadores y sus descendientes. Este despojo también debilitó la propiedad común y el principio de la solidaridad.

3.3. Conocimiento de la realidad cultural. Los conocimientos de la realidad espacial y de la realidad histórica no son suficientes para opinar sobre una sociedad sin conocer vivencialmente su cultura que se expresa en las técnicas tradicionales de agricultura, caza, pesca, crianza de animales, textilería, alfarería, medicina; creencias sobre esta vida y la otra vida, fiestas cívicas y religiosas, tabúes, relaciones con la naturaleza, etc. Aquí cometen muchos errores los que, desde lejos, opinan sobre las culturas indígenas.

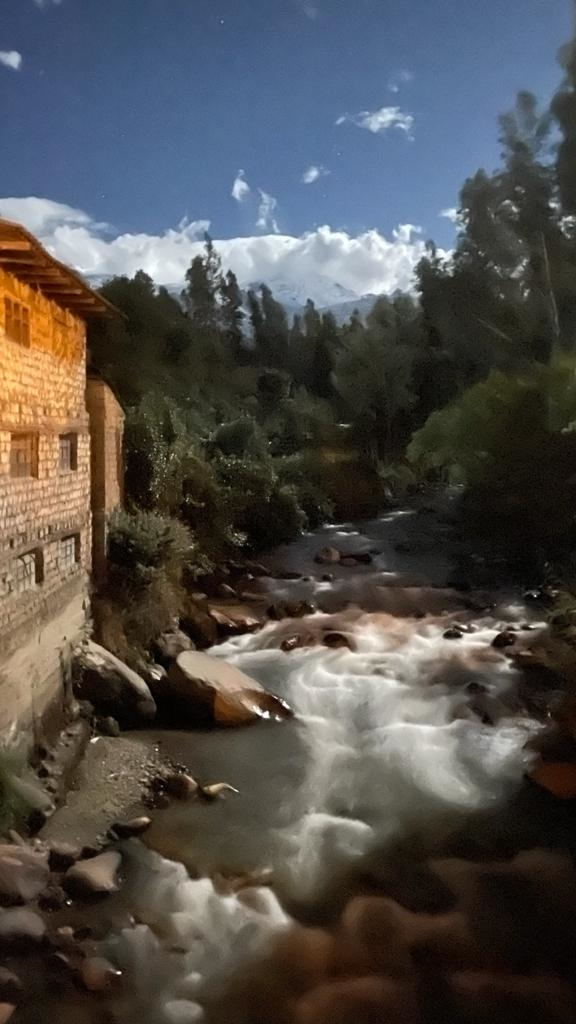

La geomancia y la literatura. Para el quechua la naturaleza no es sólo la realidad física mensurable, contable y analizable en sus macropartículas y micropartículas; ella es su familia por eso la trata como a madre, padre, hermana y hermano. Así la naturaleza se humaniza y dialoga con las personas. A continuación, van algunas referencias geománticas.

Patsa Mamata upyatsiy (Dar de beber a la Madre Tierra). Antes de beber la chicha o cualquier licor, las primeras gotas son destinadas para la Madre Tierra. Según la antropogénesis andina los primeros hombres salieron de las cuevas y manantiales.

Inti Yayata rimaykukuy (Saludo al Padre Sol). El astro recibe el saludo todas las mañanas. Ante la llegada de los primeros rayos la gente saluda quitándose el sombrero: Rimaykukuqmi Inti Yaya. Llapaakunata quñutsiyaamay, kawatsiyaamay: Te saludo, Padre Sol. Abríganos y danos salud a todos, sin excepción.

Apu: protector. Es un calificativo para ciertas montañas: Apu Salkantay, Apu Waskaran, Apu Shuytu Hirka. Esta misma palabra también se usa como trato respetuoso al líder de la comunidad; por eso, el apu debe proteger a su comunidad, aun ofrendando su vida. Cada montaña tiene la energía que hay que saber aprovecharla.

Apachita: ofrenda a la montaña. En el borde del camino se deja piedras de todo tamaño que durante años y con tantos oferentes se van convirtiendo en montículos piramidales. Generalmente son lugares de donde se puede ver el camino recorrido y por recorrer. Cada piedra es la expresión de gratitud o petición para tener buen viaje.

El río, lago, catarata, aire, nevado, manantial son guaridas de seres que viven otras existencias; pero que, algunas veces y en ciertas condiciones, se nos manifiestan.

Yaku Runa: hombre de agua. Mora en los lagos y guía los ríos. Algunas veces, cuando sale violento, provoca aluviones.

Ayra Warmi: mujer del encanto. Mora en las cataratas y encañadas. Ella atrae con su bello canto y muestra imágenes atractivas como bellas flores y deliciosas frutas; pero atrae sólo a gente inocente. Puede encantar o “desaparecer” al ser humano o animal; pero no los come. Si el ser encantado es buscado y reclamado por sus familiares, se los devuelve. También es devuelto cuando el mismo ser encantado quiere salir del mundo encantado. Los que retornan a esta dimensión son los que narran lo que les está permitido narrar.

Waraqllay: niño del amanecer. Se baña al amanecer en los remolinos profundos o en los manantiales limpios. Después de su baño el agua queda espumosa y fragante. En otros lugares también es conocido como ichik ullqu (hombrecillo).

Piñiñiku: Hombre muy pequeño que vive dentro de la tierra. Cuando sale, ayuda y juega con los niños pastores. Porta su honda sagrada (paki waraka: honda de líneas en zigzag) para defenderse de las despistadas aves rapaces que los pudieran atacar.

Wayra Runa: hombre del viento. Guía al viento. Algunas veces va tranquilo; otras veces corre alocado causando destrozos. Éste es el uti wayra (viento loco). Como puede portar enfermedades es conveniente tener árboles alrededor de las casas para que éstos absorban esos males.

Después de 1532, año de la conquista del Perú, los animales y otros elementos traídos por los españoles también fueron introducidos en el mundo mágico andino. En su denominación ya se ve el mestizaje.

Qucha Tuuru: Toro del lago. Ha reemplazado al Qucha Llama (llama del lago) porque este animal ya no está presente en todo el espacio andino. El ganado vacuno ya es parte del mundo andino, ya ha sido encantado. En algunas noches de luna llena (pampa killa) el qucha tuuru sale del lago o manantial para pasear por el espacio de esta dimensión. Es una procesión luminosa. Algunos vacunos hermosos y grandes son considerados hijos de la montaña o de la laguna. El toro Misitu en el relato “Yawar Fiesta” es considerado hijo del monte, salido de la laguna en una noche de plenilunio.

Runa Mula (Mula Humana) o Nina Mula (Mula Infernal): Es la mula enjaezada con bozal de plata u oro, que es cabalgada por un jinete de rostro blanco, con vestidos de color negro (sombrero, chupa, pantalón, botas y capa), con espuela y estribo dorado o plateado. Antes de la aparición de esta Mula Humana el mundo se hunde en un silencio tremebundo, ni los perros se atreven a ladrar. Este ambiente vacío y silencioso se rompe con el trotar del misterioso ser nocturno. La mula relincha y bufa botando fuego por la boca y nariz. El jinete es el sacerdote que ha incumplido su voto de castidad. La mula es la mujer que se ha condenado en vida por ser la amante de un cura.

Dos mitos prehispanos vivos. Los seres humanos que sobrevivieron a la conquista y a los estragos de la colonización aceptaron muchas novedades, pero también mantuvieron sus expresiones culturales adaptándolas a los nuevos tiempos.

Ukuku Runa (Hombre Oso) o Puma Cholo, conocido en castellano como Juan del Oso o Juan Oso sobrevive en diferentes versiones por la adaptación a los tiempos y a nuevas realidades (Carranza, 2000).

El alma condenada del curaca avaro, quien amó sus tesoros más que a los seres humanos, por eso prefirió enterrarlos en vez de compartirlos, asusta y mata a los que se acercan a su casona abandonada. El alma condenada del curaca, en muchos lugares, ya ha sido sustituida por el alma condenada del cura avaro quien enterró sus bienes dentro de la casa parroquial. Quizás sea por la analogía fonética de las palabras “curaca” (quechua) y “cura” (castellano). En otras versiones es el alma del hacendado avaro; pero el cura puede ser también un hacendado. El valiente Ukuku Runa, hombre oso, es el único que se atreve a pelear hasta vencerlo; por eso recibe del vencido todo el tesoro escondido.

Como en todo relato oral hay más sustituciones por la actualización: la llama por el caballo, un monstruo fiero por el toro fiero, la macana por la espada, etc.

Algunos estudiosos, sin leer “Miscelánea Antártica” (Miguel Cabello Balboa: Nacido en Archidona, Málaga entre 1530 a 1535. Muerto, posiblemente, en Camata, Perú en 1608) y sin hacer el estudio de campo en las áreas quechuas de los Andes y de la selva han escrito diciendo que es un mito traído por los españoles.

Este mito está presente en muchos lugares del mundo. En el norte y la parte meridional de Siberia (Asia) hay muchos pueblos que consideran al oso como un animal sagrado que merece la veneración. Los tungús o tunguses, lingüísticamente, pertenecen a la familia altaica; y las lenguas más importantes son: evenqui (ewenki), oroch (orok, oroqen) y manchú, también conocido como yurchen (jurchen). En Corea hay dos versiones: la osa que rapta al varón y la osa que se convierte en mujer por la intervención divina (mito oficial de la fundación de Corea). El hombre oso, hijo del oso y mujer, también está presente en Canadá (los inuites), México (los chiapanecos), los Andes, la selva de Amazonas, etc. En Venezuela es conocido como Tomasito.

Achicay o Achcay (Achikay, Achkay: mujer sin compasión que come niños). En muchas versiones la hija de Achicay es conocida en como María o Rosa, nombres que no son quechuas (Carranza, 2000). En una época de sequía y hambre en los Andes los padres decidieron deshacerse de sus hijos menores (mujer y varón) para no compartir la última mazorca de maíz que les quedaba. En muchas versiones hallamos que la madre o madrastra es la que dio la idea del filicidio. Como en el relato bíblico de Adán y Eva, el varón evade su responsabilidad.

Una noche el padre encostaló a los niños y los arrojó a un abismo. Pero, el cordel que ataba la boca del costal se enredó en una rama de quenua (Polylepis incana). Al amanecer fueron sacados por un compasivo cóndor viejo. Un gorrión los guio a un papal. Allí los halló la antropófaga vieja Achicay. El niño era cebado. Cada noche Achicay le pedía el dedo al niño para saber su gordura; pero un ratón le prestaba su cola. Hasta que una noche el ratón se tardó; y la vieja comprobó la gordura del niño. Esa misma noche se lo devoró. Al día siguiente Achicay mandó a su hija hervir el agua en la olla grande. Cuando el agua borbotaba la hija de Achicay, siguiendo las instrucciones de su madre, arrojó un collar para que la chica se agachara a la olla para empujarla. La chica, que ya sabía la treta, le pidió que le diera una muestra: Maa, ¿imanaw? (A ver, ¿cómo?). Cuando la hija se agachó, la empujó. Achicay llegó, comió la carne cocida y llamó a su hija, quien la contestó desde su estómago. Entonces juró vengarse. Vomitó y defecó sobre una laja grande para recrear a la hija. Mientras moldeaba la masa, decía: Wawa tukuy. Wawa tukuy (Conviértete en hija. Conviértete en hija). Cuando la masa antropomorfa estaba reviviendo un zorzal (yukris) travieso la escarbó y defecó destruyendo el prodigio. Después de maldecir al pájaro comenzó la persecución de la niña que huía por la cuesta. La niña perseguida fue auxiliada por otros compasivos animales: mofeta o zorrillo (añas), oso (ukuku), venado (lluytsu), cóndor (kuntur) y el ratón (ukush) que estaba muy arrepentido de su tardanza. En la cima el Qapaq se compadeció de la niña y le envió una cadena de oro; y una soga de paja para Achicay. La niña llegó al mundo de arriba con la canasta llena de huesos de su hermanito. Como el ratón royó la soga de paja en las alturas, Achicay cayó y se murió causando el caos en este mundo.

Aquí conviene aclarar que en la lengua quechua hay dos verbos que expresan el acto de compadecerse: Kuyapay: compadecerse por el amor a otro. Llakipay: compadecerse por sentir lástima por el otro. Preferimos usar el verbo kuyapay cuando nos solidarizamos con el que sufre porque sentimos sus sufrimientos.

II. Bicentenario de la independencia del Perú

La independencia del Perú fue la ruptura con el poder español cuya sede principal estaba en España. El virrey no era más que un ejecutor de las órdenes del rey. La palabra quechua kachaku, de donde deriva el americanismo “cachaco”, expresa bien el significado: mandadero. El virrey era un simple cachaco.

En Perú recordamos la rebelión indígena de José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II), reclamando sus derechos arrebatados, desde el 4 de noviembre de 1780 hasta el 18 de mayo de 1781.

Desde 1810 hasta 1821 fueron años de las declaraciones de independencia de varios países hispanoamericanos. Por eso, algunos países ya han celebrado el bicentenario de la independencia; en Perú estamos celebrando la declaración de la independencia. Después de la Declaración de independencia de Perú, el 28 de julio de 1821, y después de la batalla de Ayacucho 9 de diciembre de 1824, los indígenas siguieron tributando y participando en el trabajo obligatorio como en los años de la colonia; los negros también continuaron en la esclavitud.

Después de la independencia. En Áncash.

La independencia no significó la participación de todos en el control del poder. El gobierno del general Miguel Iglesias Pino (1883 – 1886) aumentó el tributo a los indígenas en1885. En Huaraz, capital de Áncash, el prefecto Francisco Noriega impuso la carga tributaria de dos soles. El 1° marzo de 1885, el curaca Pedro Pablo Atusparia presentó un memorial firmado con una X porque él era iletrado pidiendo la anulación de la disposición que afectaba a los indígenas. “Su prisión y el cortado forzado de sus cabellos, castigos también aplicados a los alcaldes de Huaraz y a los indios de la localidad de Caraz, generó tal animosidad que culminó en una refriega en los primeros días de marzo. Repelido los asaltantes el día 2, regresaron el siguiente día y miles de campesinos aplastaron a los soldados y policías, saqueando la ciudad y haciendo huir a las autoridades y personas afines al general Iglesias” (Millones, 2008, p. 152). A él se le atribuye el enunciado: “No quiero crímenes. Quiero justicia”. La rebelión se extendió por el Callejón de Huaylas y por la Cordillera Negra; precisamente de allí surgió el líder Pedro Celestino Cochachín más conocido como Uchku Pedro por ser minero y picado de viruelas (uchku: hueco, socavón). El ejército peruano, enviado por el general Iglesias, aplastó a los rebeldes y ejecutó a los cabecillas (29 septiembre 1885). A él se le atribuye: “El dios de los blancos no es mi Dios”. Todos los reclamos y revueltas de los indígenas fueron callados con sangre y muerte. Aquellos hechos quedan en la memoria histórica del pueblo ancashino; los cerros y las plantas también son testigos.

“La llamada “independencia nacional” significó el acceso de la población criolla —los “españoles americanos”— a la conducción del Estado, mas no implicó la inclusión política y económica de la mayoritaria población quechua y mestiza” (Lerner Febres, Salomón: “Identidad nacional y proyecto común”. Diario La República, 29 de julio de 2012, p. 20).

En este año del Bicentenario de la Independencia, aún no asumimos la peruanidad polícroma y multicultural. El eurocentrismo sigue latente en muchos aspectos. Los nombres de personas son muestras: cuanto más extraños, más desindigenizados. Cuando hablamos de los países de Asia seguimos diciendo países orientales, concepción europea, porque así es para Europa, pero no para los americanos. Si miramos desde América, Asia es nuestro occidente, la otra orilla del Océano Pacífico.

III. Conclusiones

1. Al calificar a otros obremos sin fijarnos mucho en la pigmentación. El color de la piel, pelo y retina depende de la cantidad de melanina (mayor cantidad, oscurece; menor cantidad, aclara). Pensemos que hay gente de tez clara, pero de conciencia oscura; viceversa, hay gente de tez oscura, pero de conciencia clara. Y el cutis blanco no significa más higiene. Más allá de la piel, somos una sola humanidad.

2. Si no asumimos la indigenidad, según la etimología de la palabra, seguiremos aceptando y fomentando el criterio de los contrastes: no europeo o indígena / europeo; pagano o indígena / cristiano.

El mundo quechua, fuera de los contrastes, también se rige con el criterio de la complementariedad como en estos ejemplos: alli (bueno) – mana alli (no bueno); chaniyuq (caro) – mana chaniyuq (barato); shumaq (bello) – mana shumaq (no bello).

3. Los usos metalingüísticos de la palabra “indígena” indigestan la comunicación y el trato interpersonal. Se usa esta palabra sin entender bien el significado. “Ojo, pues con el sentido de las palabras: en rigor, indigenistas hay unos pocos, pero […] indígenas somos todos” (Valembois, 2011, p. 19). El mismo autor enfatiza: “[…] todos somos indígenas en alguna parte y de alguna parte. Lo que pasa es el mismo término, transformado en estigma, lo mata a uno y ha matado tanto como esos revólveres Winchester que diezmaron a los “indios” (otra palabreja de esas) en Estados Unidos en el siglo XIX” (ibidem, p. 88). La ecología mental, innegablemente, es necesaria para limpiar bien el universo lexical que se usa. Llapantsik patsan runa kantsik (Todos, sin excepción, somos indígenas).

4. El indigenismo debe consistir en asumir nuestra existencia en un espacio, tiempo y contexto sociocultural. Esta actitud nos ayudará a profundizar nuestras raíces —digo en plural: raíces— y a sentirnos hermanos terrígenas. El indigenismo no tiene por qué ser antiblanco, antinegro, antiamarillo porque todos somos indígenas, sin excepción.

5. En el Bicentenario de la Independencia del Perú conviene considerar la realidad pluriétnica y pluricultural de nuestro país. La fusión americana, europea, africana y asiática está consumada. Los ríos ya se encontraron, ahora marchan mezclados en un mismo cauce hacia una meta común.

6. Enfrentemos el futuro con amor y solidaridad por tener el futuro común; no con el resentimiento ni con los complejos de superioridad y de inferioridad.

* Instituto de Estudios de Asia y América, Universidad Dankook, Corea del Sur.

Bibliografía

Acosta, José de

1952 “De procuranda indorum salute”. Madrid, Ediciones España Misionera.

Cabello Balboa, Miguel

1951 “Miscelánea antártica”. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Carranza Romero, Francisco

1993 “Resultados lingüísticos del contacto quechua y español”. Trujillo, Perú,

Concytec.

2000 “Madre Tierra, Padre Sol”. Trujillo, Perú, Edit. Computer Age.

2003 “Diccionario del quechua ancashino – castellano”. Frankfurt, Iberoamerica-

Vervuert.

2006 “El mundo da vueltas”. Trujillo, Perú, Edit. Papel de Viento.

Gómez de Silva, Guido

1988 “Breve diccionario etimológico de la lengua española”. México, FCE.

López de Gómara, Francisco

1979 “Historia General de las Indias”. Caracas, Biblioteca Ayacucho.

Millones, Luis

2008 “Perú indígena”. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Senen Codina, Luis

1973 “Felipillo”. Lima, Edit. Minerva.

Valembois, Víctor

2011 “Indígenas todos”. San José, Costa Rica, Editorial Promesa.

Vargas Llosa, Álvaro

2003 “La mestiza de Pizarro”. Buenos Aires, Alfaguara.

Vargas Llosa, Mario

1996 “La utopía arcaica”. México, FCE.

©2021-saeeg®