Roberto Mansilla Blanco*

Mientras el mundo fija su atención en los decretos de Donald Trump, las incertidumbres de la transición siria, la posibilidad de una tregua en Ucrania y el golpe tectónico a los mercados causado por la aparición de la IA china DeepSeek, una imprevista crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, determinada por la incursión de efectivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana de Catatumbo, ha dejado hasta el momento aproximadamente 100 muertos y unos 40.000 desplazados hacia Venezuela.

Esta crisis explota en un contexto delicado para la seguridad y estabilidad regional, principalmente condicionada por la tensión en Venezuela en cuanto a la legitimidad presidencial de Nicolás Maduro así como por la visión política hemisférica que está llevando a cabo Trump, principalmente en torno a sus presiones sobre el Canal de Panamá y las deportaciones de inmigrantes ilegales latinoamericanos.

¿Golpe de timón del ELN…y de Maduro?

Toda vez que se habla del retorno del conflicto armado en Colombia, con el riesgo de saltar por los aires los Acuerdos de Paz de 2016, la atención se dirige igualmente a Venezuela, que desde hace años alberga en su territorio prácticamente a la totalidad de la cúpula dirigente y efectivos del ELN, la mayor parte de ellos desafectos con esos acuerdos de paz a diferencia de la guerrilla de las FARC. Petro apostaba por profundizar estos acuerdos bajo una iniciativa de “Paz Total” que hoy se observa golpeada y probablemente desacreditada por los fallos en materia de seguridad y de inteligencia militar.

En este nuevo equilibrio de fuerzas insurgentes en Colombia resalta el hecho de que esta incursión en Catatumbo pueda significar un reforzamiento de posiciones de poder armado y eventualmente político para un ELN eclipsado por el protagonismo que ha tenido su principal rival, las FARC, no sólo en cuanto a los largos períodos de lucha armada sino también en las negociaciones con los diversos gobiernos colombianos para finalmente alcanzar un acuerdo de paz.

Esto nos lleva a Venezuela. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 significó para las guerrillas colombianas un punto de inflexión favorable que llevó, en 2008, a que Venezuela declarara a las FARC y al ELN como actores no beligerantes, reconociéndoles así un estatus político. Desde entonces, la implicación venezolana en el conflicto colombiano traspasaba claramente los canales propios de la seguridad fronteriza común.

Con la presumible benevolencia cubana (La Habana siempre amparó los intereses de las insurgencias colombianas) existía entonces una obvia implicación política por parte de Caracas, en este caso favorable al estatus de la insurgencia armada dentro del proyecto “bolivariano” continental, que le llevó a frecuentes roces con los distintos gobiernos colombianos desde Pastrana hasta Duque. Pero esta implicación también fue derivando progresivamente en la necesidad de convertirse Venezuela y Cuba en benefactores e interlocutores válidos para el Acuerdo de Paz en Colombia.

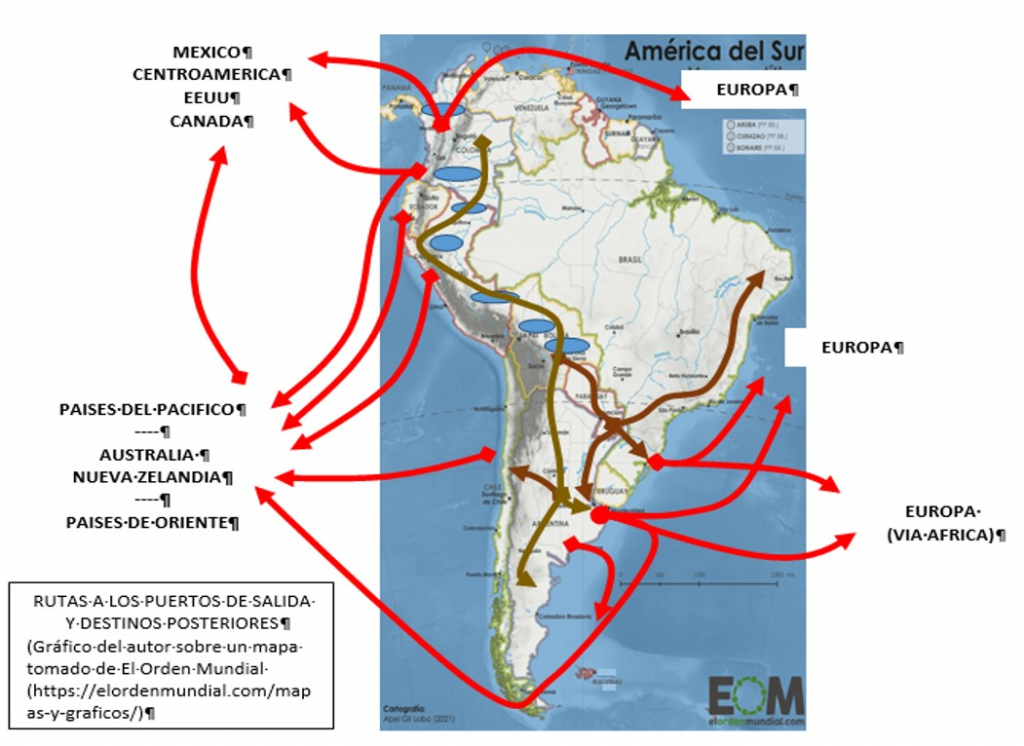

No obstante, abundan las informaciones sobre la presunta mirada cómplice (por no decir cohabitación y cooperación) de las autoridades venezolanas tanto con las FARC como con el ELN en el teatro de operaciones de Venezuela. Pero concentremos la atención ahora en los coloquialmente denominados como “elenos”, miembros del ELN. Esta guerrilla posee capacidad de influencia política y militar en algunos estados venezolanos, lucrándose de la extracción de recursos naturales (petróleo y minerales) así como del control de rutas de narcotráfico y contrabando. Visto en perspectiva, Venezuela ha sido un importante refugio para el ELN.

La crisis de Catatumbo y la reactivación de la lucha armada del ELN colocan en una difícil posición al presidente colombiano Gustavo Petro, quien simultáneamente ha observado una fuerte crisis diplomática con Trump por el asunto de las deportaciones de inmigrantes colombianos ilegales desde EEUU.

Mientras Bogotá está intentando desactivar esta crisis bilateral con Washington, Maduro salta a la escena en lo que se aprecia como un manejo oportunista de la crisis con el posible propósito de ganar influencia en los asuntos colombianos al mismo tiempo que pretende acercar posiciones con Trump en busca de la normalización de relaciones vía legitimidad de facto de su mandato presidencial.

Por sorprendente y contradictorio que parezca, el tema migratorio puede abrir nuevos canales en esta pretensión de Maduro por acercarse a Trump, tomando en cuenta la reciente decisión de Trump de no renovar el TPS a inmigrantes venezolanos en EEUU; aunque está por verse aún el verdadero alcance de esta medida.

Si bien Maduro ha negado implicación alguna de Venezuela en las operaciones del ELN en Catatumbo, el propio Petro en su cuenta de X incrementó las sospechas al develar la presencia de una “fuerza extranjera” en esta crisis. Otros actores, especialmente desde la oposición venezolana, observan que la crisis del ELN puede suponer una especie de “pase de factura” de Maduro a Petro por el no reconocimiento colombiano a su legitimidad presidencial; Bogotá no envió ningún representante a la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero.

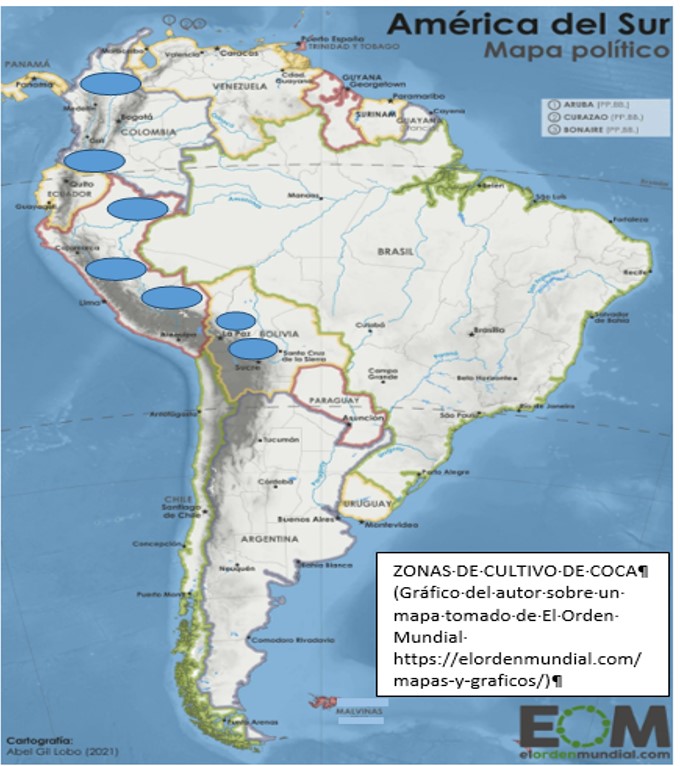

El trasfondo de esta crisis puede revelar una guerra abierta entre el ELN, carteles de narcotráfico colombianos, venezolanos y de otros países luchando por acceder y controlar las rutas de distribución de la droga.

Sin desestimar su carácter especulativo no debería pasar por alto la posibilidad de que Trump, en su afán por neutralizar a la izquierda continental (y sus alianzas internacionales) utilice esta crisis como leitmotiv presuntamente enfocado en generar un escenario de tensión contra Petro y de acoso contra Maduro, sin descartar con ello sondear las opciones (ciertas o no) de una eventual intervención en Venezuela vía Colombia aduciendo razones de seguridad hemisférica. Las presiones sobre el Canal de Panamá pueden de algún modo significar objetivos geopolíticos más concretos para Trump, más allá de la implicación económica china a nivel hemisférico.

Para Washington puede resultar relevante este escenario ante las alianzas exteriores de los mandatarios colombiano y venezolano. Tanto como Maduro, Petro ha dejado entrever su interés en ingresar en los BRICS, el principal foro “contrahegemónico” para EEUU y sus aliados, especialmente “atlantistas”.

Tren de Aragua: la transnacional del crimen

Saliendo del Catatumbo llegamos a otro escenario: el Tren de Aragua. En EEUU y Chile se abrieron cargos judiciales contra esta banda delictiva venezolana cuya capacidad de actuación es cada vez más transnacional.

En el marco de la visita a Quito del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró al Tren de Aragua como “organización terrorista”. Ecuador, a quien también le afecta la crisis colombiana así como la proliferación de redes delictivas internas y externas, irá a elecciones presidenciales y legislativas el próximo 9 de enero.

Cabe preguntarse: ¿tiene alguna relación la crisis en Catatumbo con las denuncias contra el Tren de Aragua? A priori no pero podría intuirse que sí la tiene indirectamente. Ambas situaciones revelan un aspecto contradictorio y no menos controvertido: la extraña capacidad que tiene Venezuela como actor simultáneo tanto de desestabilización, vía grupos armados insurgentes, carteles y organizaciones criminales venezolanas o aquellas extranjeras establecidas en el territorio venezolano contando con el aparente beneplácito del régimen de Maduro; así como de posible actor de solución, al menos temporal, que sirva para desactivar problemas regionales concretos (Catatumbo) surgidos por estas actividades delictivas e incursiones guerrilleras.

No olvidemos que desde Washington se aumenta la presión hacia el régimen venezolano con el aumento de recompensas por las capturas de Maduro y Diosdado Cabello, en este último caso cuyo protagonismo en la crisis de Catatumbo ha sido notoria. Un dato que acrecienta toda serie de especulaciones y suspicacias en torno a lo que está sucediendo entre Colombia y Venezuela es el hecho de que, mientras el ELN iniciaba operaciones en Catatumbo, los organismos policiales y de seguridad venezolanos abatieron a un capo del crimen en Venezuela, alias “Wilexis”, quien en su momento llegó a desafiar el poder de Maduro.

Como otros tantos “pranes”, la relación de “Wilexis” con el Tren de Aragua es tan notoria como el presunto ascendente que tendría Diosdado Cabello entre esa y otras organizaciones del crimen en Venezuela. La muerte de “Wilexis” fue anunciada a “bombo y platillo” por un Diosdado Cabello que recobra espacios de poder en esta nueva etapa de Maduro en la presidencia.

Volvamos a Petro. Las crisis de Catatumbo y con Trump podrían erosionar su autoridad y capacidad de equilibrios políticos. Si bien el establishment colombiano (militar, empresarial, político, legislativo) se ha plegado a Petro bajo su tradicional óptica de “razón de Estado”, el mandatario colombiano debe manejar constantemente todo tipo de equilibrios dentro del Congreso. Si bien no se aprecia como factible, al menos a corto plazo, está por verse si la crisis de Catatumbo implique para Petro una posible moción en su contra que dificulte la gobernabilidad.

De Catatumbo al Tren de Aragua, estas crisis señalan a un actor clave, un régimen de Maduro que aprovecha la situación para militarizar el territorio nacional (incluso entregando armas a civiles) bajo el pretexto de una presunta conspiración internacional para desalojarlo del poder, colocando a la FANB aún más en el centro de poder en Venezuela. Pero el trasfondo de estas crisis paralelas confirma igualmente las consecuencias del carácter transnacional de las organizaciones criminales venezolanas y sus conexiones con el Alto Poder, organizaciones insurgentes y redes delictivas exteriores.

Puede que los canales diplomáticos entre Caracas y Bogotá terminen neutralizando la crisis provocada por el ELN. Es posible que la “cruzada” anti-delictiva de Maduro y Diosdado Cabello esconda una “limpieza” y una purga interna que refuerce el poder del establishment “madurista”, incluidos sus vínculos con organizaciones criminales, a la vez que lave su imagen ante el exterior y sus expectativas de normalizar las relaciones con Washington.

Pero lo que parece cierto es que el “autoritarismo caótico” (José Natanson dixit) que explica la naturaleza del poder “madurista” en Venezuela tiene capacidad suficiente para generar situaciones de “desestabilización-estabilización” como modus operandi que le permita precisamente mantenerse en el poder.

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

2025-saeeg®