Iris Speroni*

¿Cuál es el problema de los europeos?

No tienen energía por lo que deben comprarla. Tienen animales pero no forraje.

En el año 1991 se estrenó la película “Delicatessen” dirigida por los franceses Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet. El resumen del argumento según el sitio web IMDB es “Comedia negra surrealista y post apocalíptica sobre el propietario de un edificio de apartamentos que ocasionalmente prepara manjares para sus extraños inquilinos”.

Lo único que voy a decir al respecto es que recomiendo que la vean.

Europa tiene varios problemas. Sobre esto me referí en «EFECTOS INDESEADOS DEL ACUERDO DE PARÍS» y en «CAMINO A GLASGOW«. Trataré de darle una vuelta de tuerca.

Energía

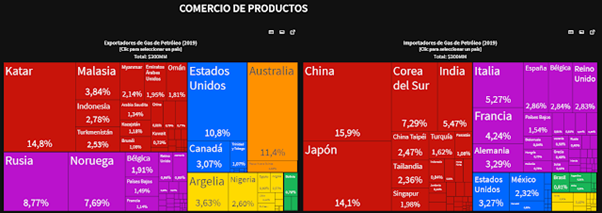

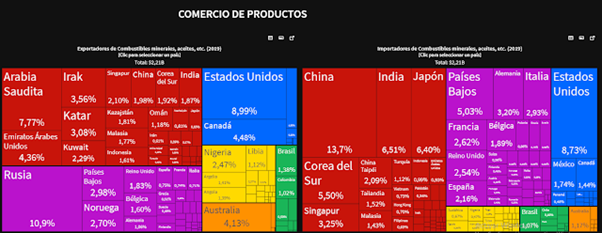

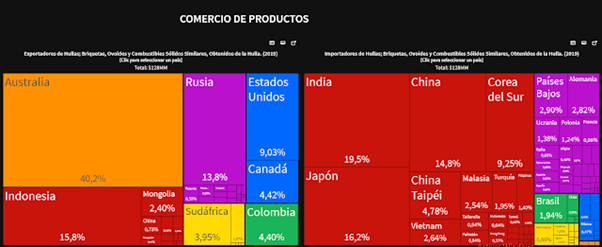

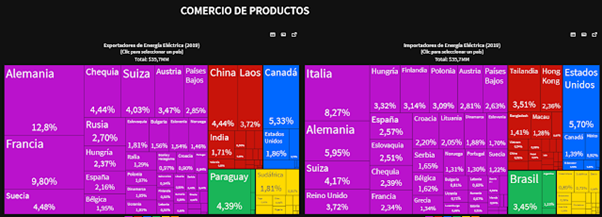

Europa no tiene energía. La debe comprar casi en su totalidad. La única propia es carbón y leña. Importa gas, petróleo y uranio. Aún las de origen solar o eólico requieren baterías por lo que debe importar litio, cobalto, tierras raras y los minerales necesarios para fabricar paneles solares o generadores eólicos.

En resumen, están fregados.

Alimentos

La Unión Europea es uno de los principales exportadores de alimentos del mundo con 184.000 millones de euros en el año 2020. Por lo cual uno diría que no es dependiente en materia alimentaria. O para usar palabras oficiales: “Soberanía Alimentaria”.

Voy a hacer una brevísima introducción sobre este punto, que considero vital para nosotros y que dista de la explicación habitual.

Después de la Segunda Guerra Mundial los europeos comienzan una política de subsidio al sector agrícola. El objetivo explícito es el autoabastecimiento para evitar futuras hambrunas. Es una tontería, por lo que voy a explicar más adelante, pero la excusa tuvo buena recepción. Otro de los objetivos, no dicho, era asegurar la base electoral del gobierno francés de la época, compuesta, entre otros, por una multitud de granjeros minifundistas.

Si de Gaulle no hubiera aplicado subsidios, hubiera corrido el riesgo de una fuga masiva de granjeros hambrientos hacia las ciudades francesas, que en los ‘50 no tenían ni viviendas ni trabajo para todos ellos. El lado negativo fue que los montos destinados pusieron en aprietos al Tesoro Nacional francés.

Excepto en su carácter financiero, fue un éxito. Multiplicaron la producción de trigo y de otros rubros. Para solucionar la falta de dinero, DG propuso la conformación de la Comisión de Política Agropecuaria, con la idea de socializar en el resto de los países el costo fiscal francés. Finalmente, luego de mucho insistir logró convencer a Alemania de compartir la carga entre todo el Mercado Común Europeo.

Francia veta temporalmente el ingreso de Gran Bretaña a la Comunidad hasta que no tuviera firmado el compromiso. La razón era que el Reino Unido obtenía alimentos mucho más baratos que los franceses.

En palabras de de Gaulle a su gabinete el 19 de diciembre de 1962:

“If Great Britain and … the Commonwealth enter, it would be as if the Common Market had…dissolved within a large free trade area…All this would be difficult to accept…Britain continues to suplly itself cheaply in Canada, New Zealand, Australia, etc. The Germans are dying to do the same in Argentina… What will we do with European and particularly French surpluses?… What can I do? Except to sing…Edith Piaf song: “Ne pleurez pas, Milord”…”.

“Si Gran Bretaña y …el Commonwealth entran, sería como si el Mercado Común Europeo se disolviera en una mayor área de libre comercio… Todo esto es muy difícil de aceptar… Gran Bretaña continuaría abasteciéndose en forma barata de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etc… Los alemanes se mueren por hacer lo mismo con Argentina… ¿Qué haremos con la sobreoferta europea, en particular con la francesa?… ¿Qué puedo hacer? Excepto cantar la canción de Edith Piaf: “No llores más, Señor”…”.

Del libro “The Great Deception – Can the European Union survive?”, de Christopher Booker y Richard North, Ed. Bloomsbury, Londres, 2021, 676 páginas. Cito el capítulo 7: “Why de Gaulle kept Britain out: 1961-1969”. Por eso la cita a De Gaulle es en inglés.

Finalmente todo salió al gusto francés. El fondeo de los subsidios provino de los aranceles a la importación de alimentos, los británicos tiraron a sus colonias bajo el tren, los países productores de alimentos quedamos afuera —con la consiguiente caída del precio internacional— y Alemania aceptó, a cambio de ser el proveedor de maquinaria agrícola y agroquímicos del resto.

Los que nos perjudicamos fuimos los canadienses, neozelandeses, autralianos, argentinos, uruguayos y los estados rurales de EEUU (que perdieron el tren respecto al resto). Pero las consecuencias para nosotros son para otro artículo. Sigo con los europeos.

En su afán de mantener sólida su base política de millones de granjeros, más el crecimiento de toda la industria de suministros y de elaboración de alimentos (upstream and downstream) los europeos siguieron incrementando su producción a base de subsidios hasta el punto de llegar a tener saldos exportables. Eso dinamitó el mercado de alimentos mundial desde la década del ‘60 hasta el ingreso de China como comprador en el SXXI.

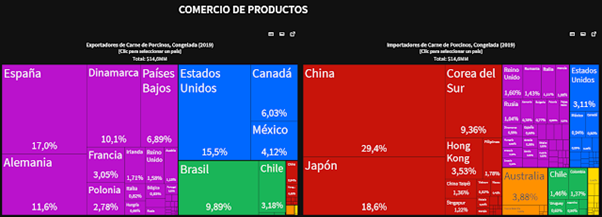

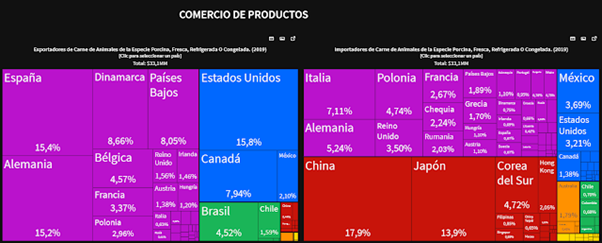

Los subsidios europeos al agro fueron una de las razones con las que hicieron campaña aquellos que proponían el Brexit. ¿Para qué comprar carne de cerdo cara a Dinamarca si puedo hacerlo más barato a EEUU o Canadá o Brasil? ¿Por qué deberían pagar los multimillonarios subsidios agrícolas?

Sostengo que la postura de autoabastecimiento europeo es una excusa y no la verdadera intención por las siguientes razones: a) en caso de una nueva guerra las cosechas y la cría de animales se disrumpe por razones obvias; por lo que un autoabastecimiento en tiempos de paz no lo garantiza en tiempos de guerra. b) no tienen autoabastecimiento sino la ilusión del mismo porque: b.1. importan el 70% del forraje de sus animales, b.2. gran parte de la mano de obra rural es extranjera, b.3. deben importar los hidrocarburos para fabricar los agroquímicos.

Veamos un poco los números. Alemania y España exportan, según el año, entre 5,5 y 6 mil millones de dólares de carne de cerdo cada una. En el caso de Alemania, el 30% a países extra unión. Cien veces las exportaciones de cerdos argentinas.

¿Cómo es posible que Alemania importe el forraje, pague sueldos mínimos de 1200 euros y aun así puede exportar carne de cerdo y nosotros no?

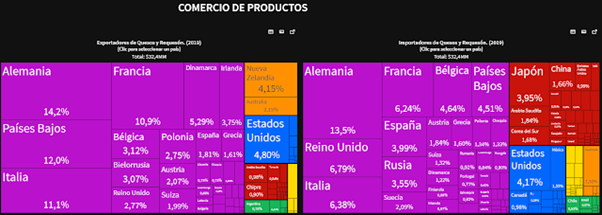

Alemania exporta más de 4 mil millones de dólares anuales en queso, parte fuera de la UE.

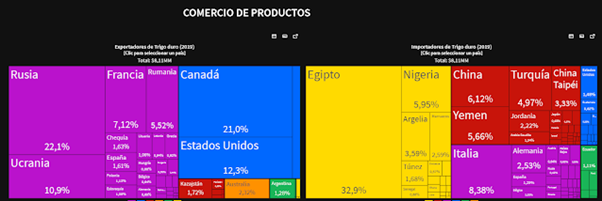

Francia exportó en 2019 el 7,12% del total de trigo del mundo (578 millones U$D). Italia importa trigo y exporta fideos.

Volvamos a la comida de la Unión Europea. Exportan en alimentos al resto del mundo extra UE cuatro veces las exportaciones totales de Argentina.

Sin embargo no tienen para alimentar a sus animales. Como ya aclaré, importan el 70% de su forraje, mientras exportan queso y carne de cerdo y de vaca, leche.

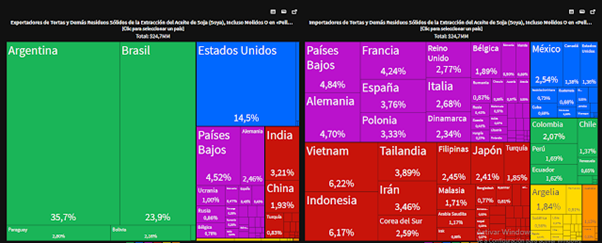

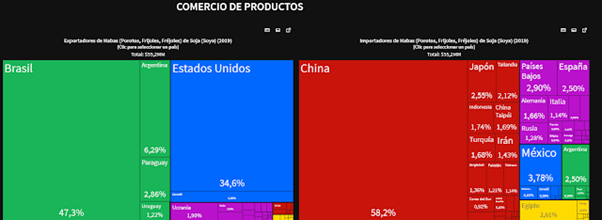

Forraje: los pellets y tortas de soja. El principal proveedor es Argentina seguido por Brasil y EEUU. Además importan granos de soja que transforman en aceite y forraje en España y en Rotterdam (Holanda) y de ahí reubican intra UE. Países diminutos como Dinamarca u Holanda producen más leche, carne o queso que nosotros y exportan miles de millones de euros.

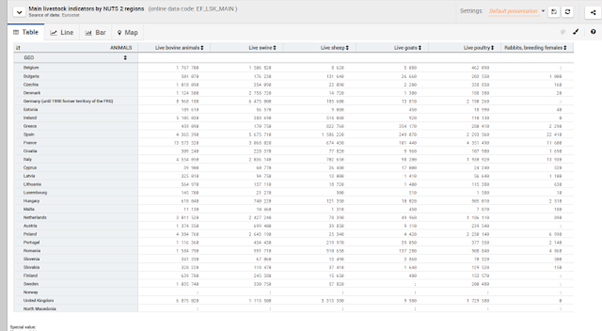

Rodeos animales de la Unión Europea 2016: bovinos 79.697.540, porcinos 142.649.780, cabras 12.709.000, ovejas 63.286.000.

Entonces: ¿Cuál es el problema de los europeos? No tienen energía por lo que deben comprarla. Encarece su costo de vida y hace cada día más difícil sostener el nivel necesario para evitar conflictos sociales. La provisión y exportación de alimentos, que dan dinero y trabajo son dependientes de la importación de forraje.

Para intentar bajar esta dependencia del exterior es que hace más de diez años están empeñados en una propaganda agresiva que tiene por destinatario a su propia población. Intentan convencerlos de que se bañen menos, que no tengan automóvil, que coman poco y si es posible nada o poca carne o queso o huevos; con resultados inciertos.

El supuesto Calentamiento Global es sólo la pantalla para tratar de convencer a su población de aceptar una caída de su nivel de vida; y si pueden, convencer al resto del mundo de ser tan ineficientes como ellos.

El resto del mundo

Por lo pronto, en el tema de dejar de usar carbón e hidrocarburos, ni China, ni Rusia, ni India, ni EEUU (tanto Trump como Biden) les dieron bolilla. Vean más arriba: Australia es el principal exportador de carbón del mundo, seguida de Indonesia, EEUU, Canadá y Sudáfrica.

En cuanto a la carne vacuna, Australia los sacó carpiendo.

Los europeos tienen problemas que no saben cómo resolver, sin embargo se paran en un púlpito y nos quieren decir a los demás lo que debemos hacer.

Nosotros, los asiáticos, los africanos, los sudamericanos, los yanquis, tenemos nuestros propios dramas y de ellos nos ocuparemos a nuestro mejor saber y entender. Pero no nos vamos a pasar a automóviles eléctricos, dejar de tener estaciones de servicio o discontinuar la energía nuclear o comer asado porque Francia no tiene cómo comprarle gas a Rusia. Que se arreglen.

Dicho sea de paso, Alemania tiene como gran fuente de energía eléctrica (que exporta al resto de la UE) al carbón. Así que prestemos más atención a lo que hacen y no tanto a lo que dicen.

Nuestra Clase Política

Por supuesto, nuestros políticos están en otra. Todos los que pudieron viajar de garrón a Europa para ir a Glasgow, lo hicieron. Sin plan, ni objetivo, ni agenda.

Dentro de los miles de papelones posibles, nuestro presidente más o menos defendió los intereses respecto a la ganadería bovina. Mejor de lo esperado.

Por supuesto, el resto, de viaje de egresados. Como siempre.

Otro día trataré cómo creo que debería ser nuestra política de producción y exportación/importación de alimentos y energía. Cuál debería ser nuestro proyecto de Nación al respecto.

Gentileza de la diputada Camaño et al

Lecturas relacionadas

EFECTOS INDESEADOS DEL ACUERDO DE PARÍS

http://iris-speroni.blogspot.com/2018/12/efectos-indeseados-del-acuerdo-de-paris.html

http://restaurarg.blogspot.com/2021/10/camino-glasgow-calentamiento-global.html

The Great Deception: The True Story of Britain and the European Union

Artículo publicado originalmente el 06/11/2021 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2021/11/delitatessen.html