Revista GNA 78*

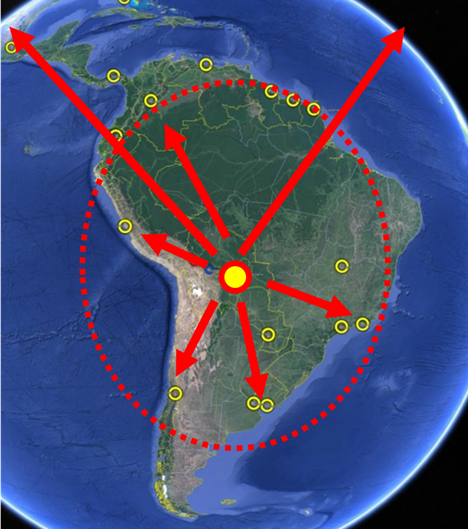

Para la ONU aviones monomotores siguen siendo utilizados para el contrabando de drogas entre Bolivia, Brasil y Paraguay, lo que sugiere que, a pesar de los esfuerzos de los tres países para monitorear sus fronteras, las rutas de tráfico aéreo siguen siendo muy utilizadas.

Excesivas escuelas de vuelo en Bolivia

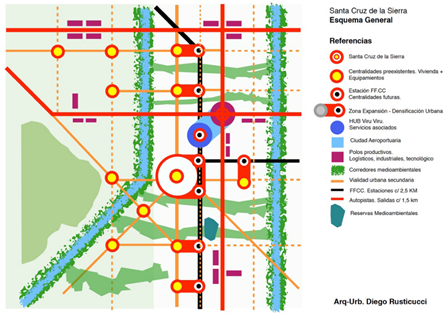

Sólo en Santa Cruz hay 11 escuelas de vuelo y cientos de pilotos aprenden a volar. Informaciones periodísticas mencionan que anualmente, personajes bolivianos compran en Miami casi 100 aviones de uno y dos motores que están en el límite de su vida útil y viajan en vuelo a Bolivia. La mitad con nuevas matrículas acaba en narco-vuelos.

En promedio cada tres días, un avión narco ingresa al espacio aéreo argentino.

Santa Cruz de la Sierra tiene 11 escuelas de aviación. La desproporcionada cantidad de academias llamó la atención de organismos antinarcóticos, donde hasta el hijo del Chapo Guzmán aprendió a volar en una de ellas. Los cursos más completos pueden durar ocho meses, donde también concurren personas de países limítrofes, costando alrededor de 40.000 dólares cada uno. Egresan por año alrededor de 100 personas. La tentación es mucha, pues por 8 horas de vuelo el piloto puede ganar 25.000 dólares y el copiloto 5.000, ambos arriesgándose a graves penas de cárcel. Es fácil de entender que, con máquinas viejas, casi sin mantenimiento y pilotos sin experiencia que vuelan sin control, los accidentes fatales son más que comunes. Es que aterrizar en las pistas clandestinas no es para cualquiera. Requiere de experiencia y nervios de acero porque son improvisadas, muy cortas, donde muchas veces los pilotos estrellan sus aviones contra árboles por falta de espacio. En época de sequía hay cauces de ríos que se vuelven aptos para aterrizar, pero no siempre es así.

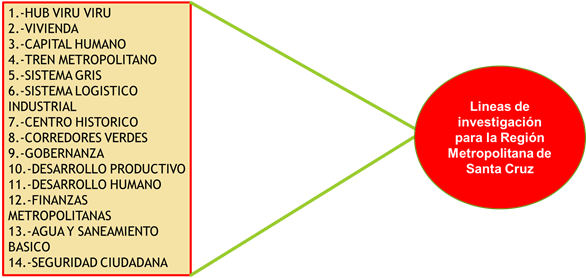

Para neutralizar los narco-vuelos, Bolivia sólo tendría que limitar la importación de aviones livianos, tener un mayor control del combustible aeronáutico, regular las escuelas de vuelo y disponer una eficiente cobertura de radar. Las autoridades de ese país hace décadas que lo saben.

Aviones fuera de servicio reacondicionados

Entre 2012 y 2014, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia autorizó la importación y operación de vuelo de más de 250 aviones. Habían sido descartados en Estados Unidos por su antigüedad y el resultado fue que una vez reacondicionados, en el 50% de los casos terminaron siendo usados para el tráfico aéreo de drogas. Fue así que más de 100 aviones reparados a nuevo, entre los que se cuentan Cessnas y Piper, que fueron vendidos a Bolivia, y llegaron desde Miami, Kansas y Fort Lauderdale.

En investigaciones de aviones accidentados y/o capturados en Argentina desde el 2008, se comprobó que el 70% de esas máquinas fueron importadas de los EE.UU. por Bolivia. El otro 30% corresponde a aviones que ingresaron en las mismas condiciones a Paraguay o fueron robados en aeroclubes de Argentina. En los últimos dos años, desaparecieron 8 aviones Cessna, que son las que más buscan las redes narcos, ya que pueden cargar hasta 500 kilos. Suelen despegar desde Yacapani, Samaipata, Campo Pajoso o Villamontes.

En los últimos 10 años el narcotráfico perdió muchos aviones en el norte argentino por abandono, desperfectos mecánicos o capturados por la GNA. A pesar de ello, la “lluvia blanca” que los jueces de la Justicia Federal de Salta en 2008 denunciaron, siguen siendo vendavales que penetran los cielos norteños con cientos de aeronaves y pilotos para reemplazar las bajas de aeronaves en los vuelos siniestrados.

Se sabe de casos de aviones con matrícula boliviana derribados en Perú, donde murieron o terminaron encarcelados muchos de los jóvenes pilotos formados en las escuelas de aviación de Santa Cruz y Beni. La magnitud del problema es muy grave, pues si tomamos como referencia 6 aviones diarios que ingresarían a nuestro país, con 300 kg de cocaína cada uno, tendríamos 1.800 kg por día.

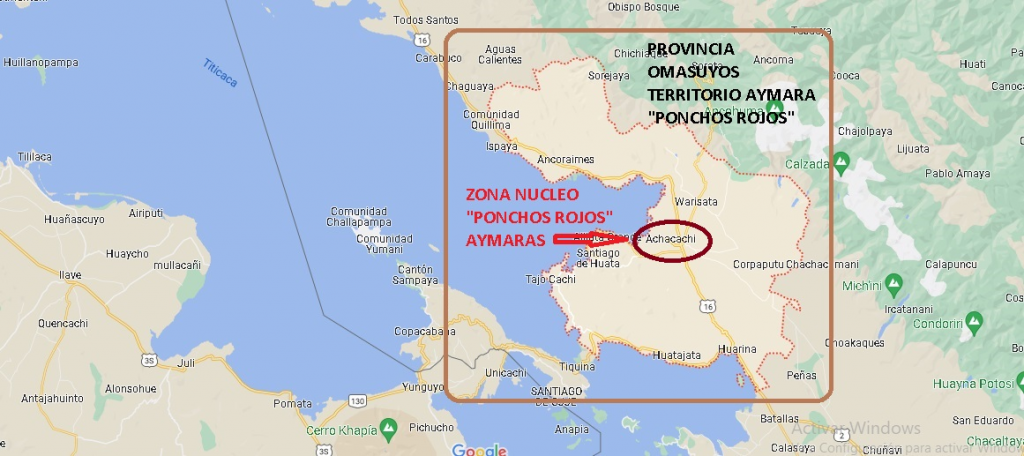

Zona de combate Perú, Bolivia y Argentina

La Dirección Antidroga del Perú (DIRANDRO), señala que hay 20 clanes peruanos operando en Bolivia y Argentina en camino de convertirse en cárteles full time. El jefe de Operaciones de esa Dirección, César Arévalo, señaló que el 50% de droga que sale de Perú, lo hace a través de narco aviones, el 95 % va hacia Bolivia para luego continuar su viaje hacia Brasil y Argentina. Para la DIRANDRO, Bolivia es el principal acopiador de pasta básica peruana, mientras que Argentina es la base logística para el reenvío hacia los distintos mercados internacionales de EE.UU. Europa y Asia. Hay clanes peruanos y mexicanos radicados en Bolivia para enviar droga por avión. Algunos integrantes están presos y otros tienen pedido de captura, pero operan sin problemas en Bolivia. Un piloto boliviano (de los 89 bolivianos que actualmente están en cárceles peruanas), fue detenido en 2012 por conducir un avión que llevaba 190 kilos de cocaína de Pucallpa a Bolivia. El piloto relató: “Me iban a pagar 20 mil dólares por volar un avión desde Bolivia al Perú y, luego, retornar con la droga. Tenía experiencia porque años atrás llevé cocaína en vuelos a Paraguay y Brasil”. Aceptó comandar la nave porque le aseguraron que, en el Perú, los narcos aviones hacían tres vuelos diarios y la policía ni se enteraba. Pero fue capturado ni bien aterrizó en la comunidad indígena de Santa Rosa por agentes de la DIRANDRO. Actualmente lleva dos años preso en el penal Miguel Castro Castro y aún no ha sido sentenciado. En Bolivia podrían despegar entre 7 a 9 narco-vuelos diarios al Perú. Las autoridades saben que, debido a la alta rentabilidad, se hace muy difícil combatir al narcotráfico.

En algunos valles del Perú se pueden comprar 300 kilos de pasta básica por 300 mil dólares. Esos 300 kilos cuestan el doble en Bolivia; al dueño de la pista clandestina que puede ser el intendente del pueblo le pagan 10 mil dólares. Pero en Europa, el kilo se cotiza en 90 mil euros y eso desespera a cualquier narcotraficante.

Narco avión derribado en el Caribe.

Ante la ola de robo de aeronaves los aeroclubes dan consejos de seguridad

El modus operandi es visitar los aeroclubes pidiendo datos para hacer el curso de vuelo y revisar de esa manera las instalaciones. Existieron varios robos de aviones, pero el más comentado fue en la madrugada del miércoles 18 de enero, cuando cinco delincuentes presumiblemente venidos del Paraguay, sustrajeron el Cessna 206 LV-HKX (valuado en más de un millón de dólares) del Aeroclub Villa Ángela, en el sudoeste de la provincia del Chaco. Minutos después del despegue presumiblemente el piloto se olvidó de abrir el grifo de combustible, el avión se estrelló y estalló en llamas, muriendo al instante todos a bordo, en lo que representa el mayor accidente aéreo en esa provincia en décadas.

Videos relacionados

La topografía del monte se presta a que existan pistas clandestinas. El video muestra claramente cómo operan.

La policía del Perú ocasionalmente destruye pistas clandestinas, el video muestra una de esas misiones

Narco-aviones en Argentina

https://www.infobae.com/sociedad/2017/08/19/la-mafia-de-los-narcoaviones-por-dentro/

Artículo originariamente publicado en la Revista Tiempo GNA 78.