Marcelo Javier de los Reyes*

General de División Juan Enrique Guglialmelli (1917 – 1983)

El hombre, su carrera y su obra

Juan Enrique Guglialmelli nació en 1917 en San Martín, Provincia de Buenos Aires. Militar de vocación, tuvo como objetivo la defensa del patrimonio de la Nación y su desarrollo económico y social a través de un camino propio —es decir, de un nacionalismo económico— pero en el contexto de una Argentina integrante del Cono Sur.

En nuestro país, la Geopolítica lo tiene como uno de sus grandes mentores, con una trayectoria en relevantes cargos. El general Guglialmelli fue Jefe del Comité de Planes de la Junta Interamericana de Defensa; Jefe de Estado Mayor de la 7ª División de Infantería y del IV Cuerpo de Ejército; Comandante de la 6ª División de Infantería de Montaña, Director de la Escuela Superior de Guerra y del Centro de Altos Estudios y Comandante del V Cuerpo de Ejército de la República Argentina, en cuyo ejercicio pasó a retiro en el año 1968.

En junio de 1970 fue designado secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) pero su paso fue efímero dado que no compartía las políticas liberales implementadas por la conducción económica nacional.

Fundó el Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales (INSAR), el cual publicó la reconocida revista Estrategia, en cuyos diversos números se puede apreciar la visión económica nacional y su apoyo a la política industrialista.

El primer número de Estrategia fue publicado en mayo-junio de 1969. El solo hojear la revista, las publicidades de grandes empresas que apostaban por una Argentina industrial y desarrollada —muchas de las cuales ya no existen o fueron erosionadas por años de malas gestiones nacionales—, así como los temas que se abordaban, nos sumergen en un país que ya no existe y que solo quienes contamos con varias décadas podemos recordar a esa Argentina que nos prometía grandezas a pesar de sus convulsiones políticas o, al menos, era lo que percibíamos quienes éramos formados en una Escuela Pública que enseñaba a querer la Patria y sus símbolos nacionales.

En ese primer número el general Guglialmelli expone, en “Propósitos y definiciones”, lo siguiente:

Nuestra tarea, en fin, estará orientada por las normas más estrictas de la libertad académica. No renunciará, empero, a una ideología propia que responde a las necesidades de cambio de nuestro tiempo y que exige como datos esenciales de la estrategia nacional:

-

-

- Objetivos nacionales y políticos claros y definidos.

- Política exterior independiente capaz de obtener la libertad de acción necesaria para el logro de esos objetivos.

- Colaboración de los distintos sectores de nuestra sociedad y su participación efectiva en el QUE y COMO hacer concretos.

- Cabal conocimiento de los intereses externos e internos en conflicto con los propios fines perseguidos, sus modos de operar y sus agentes.

- Un programa de desarrollo económico, social y cultural ejecutado con ritmo acelerado y definido y definidas prioridades, en áreas geográficas rezagadas, sectores básicos de la producción nacional e infraestructura de servicios, en el diálogo social y en una política educacional y de investigación científica y tecnológica al servicio del desarrollo nacional.[1]

-

Desde una posición mucho más modesta, la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), aspira a poder erigirse como una sucesora en esa tarea.

Su visión

Su conocimiento profundo de la Patagonia, región en la que estuvo destinado durante su carrera militar, lo llevó a ponderar la necesidad de desarrollar esa extensa área de nuestro país.

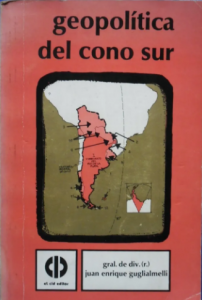

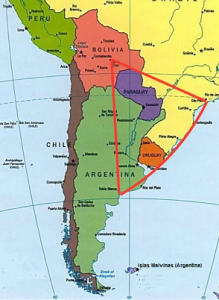

Frente a la visión de la Argentina “insular”, basada en el análisis de la situación geográfica del país desarrollada por otro de nuestros grandes geopolíticos, el vicealmirante Segundo R. Storni, el general Guglialmelli considera que la Argentina “tiene ‘carácter peninsular’, en la más amplia acepción geopolítica del término. Mantiene en este sentido su condición marítima pero asume, también el rol continental”.

En efecto. Su territorio, al norte de la línea Cabo San Antonio-San Rafael (Mendoza) se articula con la masa terrestre continental “introduciéndose” en ella. Al sur de aquel linde, se prolonga hacia el sur como una cuña entre los grandes océanos. En su extremo austral, esta región incluye los sectores insular y antártico. Debido a esta conformación, nuestro país recibe la influencia del Pacífico (Chile por medio) y del Atlántico, en particular este último, sobre parte de cuyas aguas, plataforma y subsuelo, extiende su soberanía. Teniendo en cuenta, por último la situación de la América del Sur y de la Argentina dentro de ésta, resalta, como lo señaló Storni, su posición periférica y marítima respecto a las masas continentales del Hemisferio Norte.

Todo el espacio argentino se articula con los países vecinos a través de los aspectos geoambientales fronterizos incluidos los medios de integración física (caminos, ferrocarriles, vías fluviales).[2]

En este concepto geopolítico de la Argentina “peninsular” debe considerarse “al mercado interno, apoyado sobre un aparato productivo integrado en lo espacial y sectorial”[3]. El desarrollo de las diversas regiones, cada una aportando sus riquezas a la producción —alimentos, minería, energía, etc.— debe contar con “un sistema de comunicaciones que vincule, además de los puertos, con preferencia a las distintas regiones y sus grandes polos”, lo que permitirá concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida, base indispensable para un destino de gran potencia”[4].

En este concepto de la Argentina “peninsular” le otorga gran importancia a los intereses marítimos, lo que lleva a valorar los recursos del mar y el desarrollo —al igual que proponía el vicealmirante Storni— de una Marina Mercante, “con sus beneficios de trabajo e ingreso por fletes y seguros”[5].

Para el general Guglialmelli, la Argentina, en términos geopolíticos es, entonces, “peninsular”: es continental, bimarítima y antártica. Agrega a esto:

Esta conceptuación significa no sólo una situación geográfica, sino también y fundamentalmente, una economía integrada e independiente, un mercado interno en permanente expansión y una irrenunciable vertebración cultural con los países de América del Sur en particular los vecinos y el Perú”[6].

Era consciente de que las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o la combinación de éstas con las primeras, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. Como ejemplo de esas integraciones regionales cita la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país.

Otro de los grandes problemas que percibía era la continuación de la Argentina agroexportadora, “el papel de granja”, en tanto que las exportaciones se basaran solamente en productos primarios, cumpliendo así con las exigencias de la división internacional del trabajo. En este sentido, responsabilizó a la generación militar del 66 pero en particular a la contrarrevolución comenzada en marzo de 1967 desde los más altos niveles de la conducción económica. “Porque allí, en esa área, habían hecho pie quienes por filosofía, desaprensión o, lo que es peor, intereses, defendían la persistencia del modelo agroexportador, disimulando sus propósitos con declamaciones retóricas o sólo tibias reformas”[7].

En este punto fue muy crítico de la conducción económica y de la implementación de las rebajas arancelarias:

En nuestra opinión, a pesar de los fines enunciados, sostenemos que se trata de algo más trascendente y peligroso. El de insertar a la Argentina en un ordenamiento externo, basado en la fórmula de Nelson Rockefeller: que cada país se particularice ‘según su mayor eficacia selectiva y mayor eficiencia relativa’. En virtud de tal premisa nuestro papel será especializarnos en las agroindustrias, con las derivaciones para la seguridad nacional que se verán más adelante.[8]

De ese modo, la Argentina continuaba la dependencia trazada durante la generación del 80, es decir, un país exportador de productos agropecuarios e importador de bienes finales. Esto claramente significaba la “subestimación de los sectores industriales ajenos al ámbito rural y deterioro, cuando no liquidación, de nuestra producción de bienes finales”[9].

Por tanto, el general Guglialmelli era un gran defensor de llevar adelante una política industrialista para salir de esta trampa en la que se encontraba nuestro país. En este sentido, ponderaba el desarrollo que habían alcanzado las Fuerzas Armadas y las iniciativas de los generales Enrique Mosconi y Manuel Savio en pos de una industrialización de la Argentina.

Dramáticas reflexiones finales

Nuestro país ha sido dotado de una gran y diversificada riqueza, tanto en su territorio como en su mar territorial. Sin embargo, se precisaba algunos pasos más para alcanzar ese grado de desarrollo que permitiría concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida” como proponía el general Guglialmelli.

Hubo un importante avance en el proceso de industrialización y, en buena medida, los generales Mosconi y Savio contribuyeron con ese objetivo. El país desarrolló una importante comunicación a través de carreteras pero, fundamentalmente, con la construcción de una de las más importantes redes ferroviarias del mundo que superaba los 40.000 kilómetros de vía. Los ferrocarriles, nacionalizados durante el gobierno del general Juan Domingo Perón —no viene al caso aquí formular valoraciones sobre esa nacionalización— se constituyeron en un importante medio de transporte de pasajeros pero sobre todo de bienes.

Del mismo modo, había desarrollado el transporte fluvial de mercaderías y contaba con una Marina Mercante nacional, particularmente la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), que llevaba las exportaciones argentinas a todos los puntos del planeta.

Así como el general Giglialmelli expone la fórmula de Rockefeller, cabe aquí mencionar que existió el denominado “Plan Larkin” —elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con apoyo del Banco Mundial entre 1959 y 1962—, el cual consistía en una racionalización y modernización de los medios de transporte terrestre y fluvial de nuestro país. Obviamente, el plan apelaba a la reducción de unos 15.000 kilómetros de vías por considerarlos deficientes o improductivos. El plan llegó a la Argentina poco tiempo antes de que fuera derrocado el presidente Arturo Frondizi, quien debió enfrentar a los gremios ferroviarios durante su gobierno. Sin embargo, el plan fue llevado a cabo en los años noventa del siglo pasado por el gobierno peronista/liberal del presidente Carlos Saúl Menem. La Argentina quedó fragmentada y desvinculada con sus políticas de desmantelamiento del sistema ferroviario, fluvial y de la liquidación de la empresa ELMA.

La industria siguió un camino similar a raíz de las concesiones y privatizaciones de sectores vitales de la industria y de la energía.

En una de las críticas que Guglialmelli le formula a Storni, respecto a su visión de la “insularidad”, el general considera que el marino cayó en lo que otro destacado marino denominó “astigmatismo estratégico navalista, primera variedad”. La realidad es que en las últimas décadas la conducción argentina padece de una seria ceguera geopolítica y estratégica que ha provocado un serio y peligroso retroceso de nuestro país, ocasionando la pérdida de poder económico, poder militar y poder diplomático, además de ocasionar un grave deterioro institucional.

En el capítulo dedicado al análisis de si la Argentina es “insular” o “peninsular”, el general Guglialmelli menciona los aspectos negativos que el vicealmirante Storni expone en su libro “Intereses argentinos en el mar”, respecto de por qué los argentinos no tienen una vocación marinera, lo cual sería vital para el desarrollo de la Nación. Al igual que el general Guglialmelli, me gustaría cerrar este artículo reproduciendo una reflexión del vicealmirante Storni:

En nuestra infancia como nación, hemos permanecido poco menos que indiferentes a estos problemas, y la empresa extranjera realizó con el niño incipiente la misión de madre que nutre y educa. Pero si ese estado de cosas hubiera de ser definitivo e imponer un límite a nuestros ideales marítimos, la acción extranjera tomaría el aspecto del impulso generoso que lleva el alimento a la boca del paralítico o de la diestra maniobra del fuerte que explota son compasión al débil”[10].

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Referencias

[1] “Propósitos y definiciones”. Estrategia, mayo-junio de 1969, p. 7

[2] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.

[3] Ibíd., p. 79.

[4] Ibíd., p. 80.

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Ibíd., p. 81.

[8] Ibíd., p. 251.

[9] Ibíd., p. 251-252.

[10] Citado por el general Guglialmelli, op. cit., p. 63.

©2020-saeeg®