Ehsan Sherbi*

Latinoamérica no presenta enfrentamientos militares interestatales desde hace 25 años (último Perú – Ecuador), los beneficios de la paz regional trajeron consigo numerosos efectos adyacentes para el diseño y puesta en marcha de nuevos planes de Defensa Nacional. El pronunciado atraso tecnológico, la ambigüedad en la política exterior de los gobiernos para forjar alianzas internacionales estables y la militarización de la seguridad pública son elementos que han restado carácter a las Fuerzas Armadas en sus misiones fundamentales. Como contrapartida, se observa una situación internacional donde las variables militares están cada día más presentes para garantizar el resguardo de las sociedades, la preservación e integridad de los Estados y los recursos estratégicos. Como elemento agregado, pueden verse —con mayor intensidad— la actuación y proliferación de actores ´no estatales´ que se incorporan a los teatros críticos de la seguridad internacional.

Dinámica internacional y morbidez del Sector Defensa en América Latina

El inicio del siglo XXI se estructuró como un arpegio bélico que fue variando de graves a agudos en dos vertiginosas décadas. Uno de los elementos que dieron la constancia armónica a la inestabilidad internacional fue la multiplicación y diversificación de la guerra. Los gobiernos alrededor del planeta tuvieron que habituarse a numerosos sucesos dantescos brotados de la transformación del fenómeno de la Seguridad Internacional.

La vulnerabilidad estatal aceleró el proceso mutacional de adaptaciones a los nuevos contextos de violencia internacional. El espectro de la conflictividad traspasó nuevas fronteras que mezclaron esferas disímiles de los aspectos culturales, políticos y económicos. La ´guerra no convencional´ vino a imponerse como médium para la definición de planes gubernamentales que encubren su autoría, pero que manifiestan explícitamente sus intereses urgentes: el acceso a los recursos estratégicos y el debilitamiento de los adversarios.

El nuevo siglo es una plataforma que eleva a las grandes potencias en su estrategia global, pero concede también espacios a potencias medias y actores no estatales altamente corporativizados (tanto lícitos como los marginados de la ley). Nunca antes los bordes de la guerra fueron tan plásticos, los conflictos armados actuales embuten la confrontación de Fuerzas Armadas, milicias, empresas militares privadas, crimen organizado trasnacional, mafias y al terrorismo internacional, mostrando fácticamente el marasmo y letargo de los niveles supranacionales, que estimulan con inacción la reproducción de los fenómenos residuales de las guerras.

Con todo, muchas alianzas se fueron tejiendo alrededor del planeta durante estas dos décadas —mayoritariamente bilaterales— intercalando los niveles de la política, la economía y la Defensa a través de copiosos contratos de la industria militar. En este caso, la variable tecnológica tuvo su rol determinante en la construcción de alianzas y profundización de confianza mutua. Los actores predominantes de la industria militar incidieron en los procesos decisorios basándose en la necesidad de comercializar sus productos y ganar mercados en el ´Top 20´ de potencias militares. Dándole notoriedad a aquellos segmentos vinculados a productos aeroespaciales y navales (algunos en el marco del ‘Joint Development’). Aquí valen recalcar tres virtudes conjugadas: la apertura del mercado de Industrias de Defensa altamente competitivo; la visión y el compromiso estratégico-militar de los gobiernos aliados; y el acceso financiero para las adquisiciones bélicas.

¿Qué sucede en América Latina?

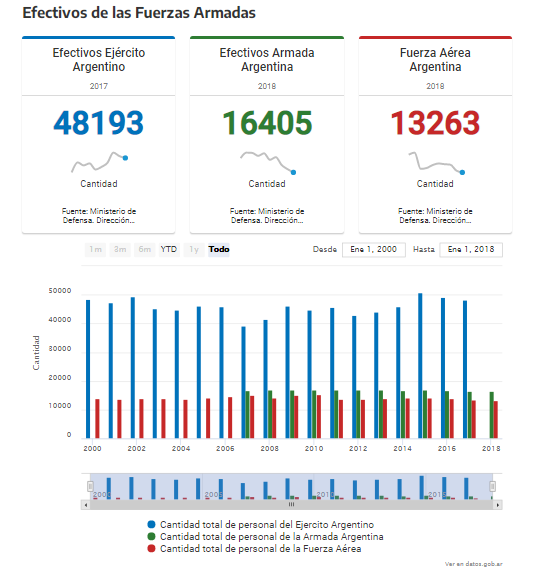

Cuando nos enfocamos en América Latina podemos interpretar que en dos décadas los avances en materia de Defensa han sido ´asimétricos y reducidos´, a pesar del anuncio de numerosos planes y el incremento de los presupuestos. No hay que olvidar que las erogaciones centran su gasto en el personal, donde el promedio regional se sitúa en un rango entre el 75% – 80% de los recursos, el remanente es utilizado para las operaciones, el mantenimiento y las inversiones. Mostrando de esta manera, la difícil ecuación para el desarrollo de capacidades militares.

Por otro lado, la alquimia entre la construcción de poder y la creatividad en el management ministerial no ha develado transformaciones tangibles en el robustecimiento de las Fuerzas Armadas. La construcción de cooperación hemisférica e internacional, las inversiones presupuestarias para la adquisición de material moderno, la expansión industrial, la transferencia tecnológica y la I+D de Defensa han escaseado y los programas sectoriales han sido difusos, salvo en Brasil y México, dos excepciones que confirman la regla con sus diferentes envergaduras, los cuales han planteado e implementado nuevas estrategias para el desarrollo industrial.

Por otro lado, y visto desde todos los ángulos ideológicos, la defunción de UNASUR exhibe la manifiesta debilidad para sostener instituciones propias ´no tutoradas´ por potencias militares de primer orden. Debido a que las alternancias de los gobiernos suelen traer el abandono de lo creado por sus predecesores, más aún cuando son tendencias partidarias incompatibles. El ALBA-TCP actualmente es una alianza devaluada y sin incidencia desde la profundización del aislamiento y empobrecimiento venezolano.

Por añadidura, en el caso de la disolución de UNASUR, es útil recordar que se ponderaron aspectos internos por sobre las instituciones y los acuerdos creados sin plantear reajustes positivos. En este sentido, los gobiernos en Latinoamérica suelen condicionar —con las prácticas y el discurso de la política doméstica— la estrategia internacional de las naciones en sus ciclos de pocos años de mandato. Incrementando la incertidumbre por la desconfiguración de la política exterior y sus especificidades relacionadas a la diplomacia de la Seguridad y Defensa. En cuanto a Brasil, la desaparición de UNASUR no alteró sus planes de Defensa Nacional.

Tampoco puede dejarse de lado que la agenda estadounidense enfocada en OTAN, Rusia, Oriente Próximo y Lejano Oriente, desatendió y restó prioridad a sus alianzas en Latinoamérica; salvo en casos relacionados al crimen organizado, la inmigración ilegal y la crisis venezolana; teniendo más éxito con el bloqueo que en el intento de desmaterializar el régimen autoritario de Maduro imponiendo un ´poder paralelo´ con Guaidó.

Como contrapartida, América Latina nutrió su política exterior con Rusia, miembros de la Unión Europea, China y otros actores puntuales. Hay un parangón entre la situación de América Latina y África en el repliegue estadounidense, que habilitó el avance de Rusia y China oportunamente. Aunque deben destacarse en ambos casos la progresiva reactivación del SouthCom y AfriCom en este último tramo temporal.

¿Qué avances hubo en Brasil y México?

De los países de la región pueden destacarse Brasil y México en su expansión tecnológica y vinculación estratégica internacional. Siempre en la referencial comparación de índole regional, ya que a escala mundial, solamente Brasil manifiesta un desarrollo de alianzas claves bajo un patrón firme de inserción internacional y desarrollo industrial equilibrado con peso específico. No obstante, la apuesta tecnológica en ambos países se basó en orientar el desarrollo industrial a modelos más modernos de clusters, coproducción, comercialización, servicios duales e incentivo a la I+D, dos ejemplos de notoriedad son los sectores: aeroespacial y naval adaptados a los diseños de Fuerzas Armadas y vinculados a la estructura económica en cada país.

La política y desarrollo del sector Defensa Nacional (como un todo) en los demás países ha sido ubicada en un ´espacio residual´, ejecutándose de manera inercial de acuerdo a los presupuestos y burocracias existentes. Perdiendo en su mayoría capacidades operativas y agenda internacional con el paso de los años. Esa ubicación secundaria de la Defensa expone a los países de la región —a mediano y largo plazo— a converger en coyunturas apremiantes y subordinaciones indeseadas (específicamente con Estados Unidos y China por su confrontación actual). La relegación y desatención de los asuntos estratégicos en las agendas nacionales no elimina las amenazas y riesgos, por el contrario, los potencia e introduce más actores que pujan por el poder.

Debería asimilarse que la expansión regional de China (inicialmente basada en el intercambio) aumenta las tensiones con Estados Unidos debido a que, la penetración de Beijing, comienza a intensificarse en los aspectos políticos y militares, que si bien no se ha materializado con la instalación de bases, muchos países concuerdan ideológicamente en su rivalidad política con los Estados Unidos. Rusia por su parte expandió y profundizó en estas dos décadas su política exterior en América Latina con las grandes potencias regionales sin dejar de lado a Venezuela y Cuba.

Los contextos advertidos luego de 20 años

El ataque a las Torres Gemelas inauguró el siglo XXI, que prosiguió con los conflictos de Afganistán, Irak, Israel versus Hezbollah, Siria, Libia, Yemen, Myanmar, Donbás (Ucrania) transitando hasta la actualidad donde perduran otros activos como los del Sahel y de Oriente Próximo (resabios de las primaveras árabes) en una lista extenuante, difícil de enumerar en éste artículo. Incorporando sorpresivamente, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Claro está, que muchas de las contiendas bélicas dejaron su huella en occidente con ataques del terrorismo yihadista, en esos contextos, vale decir que: ´la propagación metastásica de la guerra no avistó sistemas de Seguridad Nacional característicamente proactivos´.

No caben dudas que la diplomacia ha sido la herramienta más valiosa que ha dado la civilización para proliferar la paz y generar desarrollo. El fortalecimiento del multilateralismo siempre otorgó puntos de partida y cimientos positivos para las sociedades. Empero, la degradación de los organismos internacionales y el anacronismo de sus procedimientos burocráticos se asocia a la calidad humana e intelectual de sus actores, más que a las instituciones propiamente dichas.

La plataforma de ´alta política´ que significa el teatro internacional y que llevó consigo a individuos destacados hoy se ha teñido de una burocracia global deslucida con lógicas endogámicas carente de capacidad y visiblemente irresoluta; es por ello, que muchas de las decisiones claves viraron hacia otros núcleos del poder político y económico.

“El aspecto genésico de la palabra y los acuerdos deberían ser acompañados de voluntades y capacidades; ´expresar no significa crear´. Principalmente, cuando alguna de las partes puede incumplir o percibir al otro como impotente en los planos más ásperos de la política, es decir: en el aspecto militar. Por ende, aquellos Estados y élites políticas en una posición débil, difícilmente pueden generar la paz, hacia dentro y fuera de sus fronteras”.

Núcleos duros actuales de la conflictividad global a tener en cuenta para Latinoamérica

Inclinándonos a los escenarios de la Post Pandemia de COVID-19, los diferentes efectos de la contracción económica planetaria y la debilidad de muchos Estados están estimulando la escalada en algunos teatros que ya se mostraban conflictivos en 2019.

A grandes rasgos podemos crear dos categorías que se superponen en un sistema multipolar y de alianzas con agendas diversas: la primera sería la de ´Liderazgo Global´ integrada por Estados Unidos (confrontada especialmente con China), Rusia (imponiéndose defensivamente hacia la OTAN y con una incipiente intervención en los conflictos armados focalizados) y China (siguiendo una gran trayectoria económica mundial que tiende a tornarse estratégica y militar en su compleja zona de influencia directa).

La segunda categoría, rodea agendas múltiples de ´expansión, consolidación y acceso a recursos´, donde intervienen todas las demás grandes potencias y las potencias medias: India, Japón, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Pakistán, Indonesia, Alemania, Italia, España, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Israel, Egipto y Australia.

Y a su vez, se entrelazan mediante diferentes alianzas con aquellos países que detentan la superioridad global en agendas múltiples no lineales. Es destacable el rol que están llevando adelante los países europeos para ganar contratos de la industria militar y a su vez expandirse en el entramado de negocios en la zona del Mediterráneo; participando de la explotación de los recursos energéticos.

China posee numerosos frentes conflictivos en plena escalada, el primero con Estados Unidos (revalidado discursivamente por el presidente electo Biden), el segundo con India y el tercero con Taiwán, si bien existen otros asuntos tensos de menor porte en la región. Empero, en noviembre de 2020 se firmó el acuerdo RCEP de libre comercio entre 15 países que componen el 30% del PIB mundial. En el plano económico China se expande por toda la geografía mundial a pasos agigantados incluyendo América Latina.

En otro orden de la cuestión, algunas potencias occidentales apuestan a fortalecer las capacidades de Defensa en India, corrigiendo rápidamente las variables militares relacionadas a la dotación de tecnologías en cantidad y calidad (no olvidemos las tensiones y reyertas en la disputada frontera en 2020). Es decir que en toda el área de Asia-Pacífico los actores estatales imprimen un nuevo espacio de participación que superpone conflictos y acuerdos comerciales al mismo tiempo. Por su parte, Rusia aprovecha las coyunturas para posicionarse rápidamente en el globo, un ejemplo es la nueva base naval en Sudán, que es la primera instalación militar en territorio africano luego de la disolución de la Unión Soviética.

Tres focos de orden regional que introdujeron ´variables no convencionales´ en la pugna por el control de los recursos estratégicos

El desarrollo de numerosos conflictos internacionales debe tenerse en vista por los gobiernos latinoamericanos debido a que los recursos estratégicos y la infraestructura se colocan en un primer orden de disputa por parte de las élites políticas contemporáneas. El petróleo, el gas, el suelo fértil, los minerales, el agua, las vías navegables, etc.; son objetivos prioritarios en las pendencias contemporáneas.

Es necesario tener presente que existe un rápido abandono a utilizar la guerra como último recurso, hay élites que definen su razón de ser en el conflicto armado permanente por fuera de sus fronteras y de los márgenes defensivos; casos como el de Irán o Turquía son un ejemplo.

Expansión iraní y balance de poder en Oriente Próximo

Podemos afirmar que el régimen iraní ha logrado expandirse como nunca (colindando militarmente con Israel por su influencia en Líbano y Siria). Innegablemente, con el aporte de sus capacidades militares se extendió ininterrumpidamente en una década.

Agregándole contenido ideológico a los intereses tangibles, arrogan una noción política enmarcada en los determinismos de acciones prefijadas que llevan a un futuro estrictamente más apocalíptico. La élite iraní también ambiciona apropiarse de Arabia Saudita y lo ha demostrado con su participación en Yemen (apoyando a los rebeldes Hutíes), cuestión que enciende la alarma de los analistas y decisores; ya que se presume como ´acto consumado´ la mantención de distintos frentes de hostilidades a lo largo del tiempo. La proliferación nuclear de Irán con fines militares determinará el escenario futuro para toda la órbita de Próximo y Medio Oriente.

Energía y disputas en el Mediterráneo Oriental

“El descubrimiento de los yacimientos de gas en el mar Mediterráneo cambió el mapa energético regional. Los Estados buscan consolidar la explotación del recurso mejorando sus capacidades militares para garantizar que Turquía no acceda ilegítimamente a ellos. El gobierno turco reclama en diferentes frentes el derecho a acceder al gas y promueve la escalada del conflicto, incluso en el plano militar”.

Turquía, hoy bajo el gobierno de Recep Erdogán, también incorporó elementos a su fórmula política que se encapsulan en el neo-otomanismo y al —hado gentil— de las grandes conquistas pasadas, llevándose por delante la moderación que marcó su prolífico Islam moderado y la concordia multicultural en la región. Las actitudes y acciones del gobierno turco perturban a los miembros de la OTAN progresivamente.

El intento de acceso a los recursos energéticos del Mediterráneo (basados en fundamentos de orden limítrofe) y su injerencia en los conflictos de Siria y Libia son acompañados siempre de actos y discursos relacionados al campo religioso orientado al regodeo populista, recordemos que la antigua Basílica de Santa Sofía fue transformada actualmente en mezquita, lo que trajo más rechazo entre los Ulemas del Islam —debido a que no existe ley coránica o tradición de la sunna del profeta Muhammad que habilite la apropiación de templos religiosos— que en las instituciones cristianas de la región o por la queja de los gobiernos occidentales frente a esa actitud hacia un templo que era considerado patrimonio de la humanidad y estaba exenta de las disputas religiosas.

Turquía desafía y altera la relación volumétrica de la política regional en el mediterráneo oriental: Grecia, Egipto, Chipre, e Israel reacomodan sus lineamientos estratégicos en función de estos nuevos roles que otorga la explotación del gas en el mar y el petróleo libio. Un detalle destacado, es la capacidad de la élite turca de conjugar las capacidades de sus Fuerzas Armadas, la tecnología aeroespacial y las milicias yihadistas para cambiar el curso de las guerras; lo hizo en Libia (repeliendo el asedio a Trípoli llevado a cabo por el LNA) y en el conflicto de Nagorno Karabaj en su explicito apoyo al gobierno Azerí de Ilham Aliyev.

Nilo Azul y GERD

El tercer conflicto a tener en cuenta se circunscribe sobre el cauce del Nilo Azul en Etiopia debido a la construcción de la Gran Presa del Renacimiento (GERD por sus siglas en inglés), sobre este asunto se pueden vislumbrar los diferentes recursos que se ponen en juego: la mega-infraestructura hidroeléctrica, el recurso hídrico, la planificación agrícola y ganadera de la región; esta compleja problemática reúne a la Republica de Sudan y Egipto como actores más perjudicados en términos de accesibilidad al agua e incrementa los niveles de tensión en el continente africano, ya que desde la Unión Africana no se han logrado consensos firmes.

Hay que recordar que las negociaciones tripartitas datan de 2011 y han convocado incluso a las potencias mundiales en un intento fallido de resolución. En dicha crisis la ´variable militar´ entre los actores involucrados se encuentra altamente presente y establece varias hipótesis de conflicto factibles, incluidas las no convencionales, ya que Etiopía posee numerosos enfrentamientos internos entre el gobierno federal y la milicia del FLPT en la región de Tigray. Debe notarse como elemento yuxtapuesto la cuantiosa presencia de bases militares extranjeras en los países del Cuerno de África que ejercen presión en el contexto de riesgo citado.

Deconstruyendo actitudes de políticas públicas de Defensa en América Latina

Como corolario de estos 20 años, América Latina presentó algunos frentes de inestabilidad política tangible en la etapa 2019-2020: 1- el proceso boliviano donde se materializó un Golpe de Estado Cívico-Militar (ya neutralizado con la elección de un nuevo gobierno constitucional y democrático); 2- Chile, con el estallido social que convulsionó la seguridad interna (crisis desactivada con la decisión de llevar adelante el referendo nacional que cambiará la vetusta Constitución Política de 1980); 3- Perú, con la crisis de representatividad (en proceso); 4- El permanente problema fronterizo en Colombia y Venezuela. Sumado a la decrepitud del régimen autoritario de Venezuela que podría desencadenar una mayor inestabilidad en la seguridad regional y utilizarse como pivote para la confrontación de las potencias de primer orden.

En este marco situacional de debilidades institucionales, y por las experiencias descriptas ut supra, vale insistir en que el rol de las Fuerzas Armadas del hemisferio occidental deben estar enmarcadas en la democracia, el Estado de Derecho y bajo la conducción y control de los poderes del Estado. De hecho, los avances en el rol de las Fuerzas Armadas en materia del control y conducción política de la Defensa en la mayoría de los países se han consolidado (aunque en los niveles de autonomía organizacional difieren de acuerdo a cada país). Ahora bien, dicho panorama filtra otras variables que tienen vinculación con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en su faceta de ´capacidades operativas´. Cuestión que sigue siendo una deuda pendiente en la mayoría de países de parte de las gestiones gubernamentales federales.

Retomando nociones substanciales, puede enfatizarse que todos los Estados democráticos poseen una actitud defensiva, ese concepto que le asigna derecho a activar su sistema de Defensa de agresiones externas de otros Estados (sumando las estratagemas subrepticias no convencionales) tiene que ser materializado —conditio sine qua non— con capacidades operativas reales y efectivas.

El contexto internacional está demostrando los cortos márgenes entre la paz y la guerra; es por ello, que los gobiernos deberían desarrollar sus Fuerzas Armadas creando primero estrategias sostenibles y alianzas estables respetando los márgenes de la soberanía nacional. Cabe afirmar, que en las dos décadas pasadas sin conflictos armados entre Estados no se aprovechó la oportunidad de repotenciarlas en la mayoría de los casos de la región.

Presupuestos de Defensa Nacional y creatividad política

En cuanto al análisis de los alcances de las políticas públicas de Defensa en América Latina puede advertirse —en su generalidad— la escasa incidencia real que han tenido en el desarrollo de las Fuerzas Armadas las gestiones gubernamentales en Defensa. A pesar que en la mayoría de los casos, los presupuestos crecieron. Esto se debe a una falta de percepción de la política exterior, la escasa priorización de la Defensa como tema de agenda nacional y la falta de innovación hacia dentro de los ministerios para crear planes y programas acordes a los contextos de ciencia y tecnología contemporáneos.

En este punto, sirve sumar a los ´pretextos presupuestarios´ el diseño organizacional de los ministerios, las inercias burocráticas y la ´excesiva politización en temas de fomento industrial y científico-tecnológicos sectoriales´ sin tener ejecutividad en la toma de decisiones del máximo nivel político. El ímpetu de las gestiones de defensa en justificar objetivos y metas connaturalmente irrealizables de desarrollo industrial como elemento de consumo político-electoral ha desvirtuado el sentido material de los requerimientos reales de las Fuerzas Armadas en la región. La brecha entre ´lo requerido y lo adquirido´ es enorme, y el estado de atraso se profundizó más en aquellos países que tienen embargos de armas.

Paralelamente, los gobiernos han tratado de mantener activos sistemas que se han repotenciado —que bajo un criterio lógico hubieran sido dados de baja hace tiempo— aumentando los riesgos en el adiestramiento y las operaciones que se llevan adelante. Incluso en la esfera de los ejercicios conjuntos y combinados internacionales ´de relevancia´ las Fuerzas Armadas de América Latina tienen una escasa participación por el añejo material con el que cuentan, lo que les resta paralelamente incidencia y protagonismo en la política internacional. La clase política regional no asume el valor simbólico y real de la variable militar en las Relaciones Internacionales.

Asimismo, la endogamia ministerial muestra una actitud de gestión inercial en la mayoría de los países. Acentuado las prioridades de las agendas de corto plazo de los ministerios, posponiendo temas estratégicos y de inversiones que son de largo plazo. Esto tiene vinculación al nivel de preponderancia que se otorgan a las agendas diplomáticas y al sistema de alianzas que establezcan los mandatarios. La agenda de las Relaciones Exteriores está íntimamente ligada a las de Defensa.

En otro orden de la cuestión, los ´liderazgos demodé´ han propulsado y deprimido los asuntos estratégicos nacionales contaminando la política exterior con actitudes de la política doméstica, incluso la desarticulación interministerial se muestra como rescoldo de las internas políticas de los gobiernos. Muchos Presidentes, Parlamentarios, Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores se han expresado y tomado decisiones con escaso conocimiento de la cuestión de la Seguridad Internacional. Que a nivel externo, degradó la confianza entre Estados intra y extra regionales. Estos elementos impactaron directamente en la capacidad de desarrollo, ya que las industrias de Defensa en la actualidad se estructuran y articulan a nivel mundial. Las cadenas de valor global y las de suministros son un indicio claro que el desarrollo viene de la mano de la cooperación internacional con base en alianzas permanentes y fiables. Un camino que, en sus primeros pasos, comenzaron a transitarlo Brasil y México.

* Especialista en Seguridad Internacional, Geopolítica y Estrategia. Licenciado en Ciencia Política, con especialización en Administración Pública, por la Universidad Nacional de Rosario, Obtuvo el título de posgrado de Magister en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional Argentina (UNDEF). Ha cursado la Maestría en Gestión de la Ciencia, La tecnología y la Innovación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Conforma el Comité Nacional de la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad integrada (CAPSI), siendo el coordinador de cooperación Internacional.

Prohibida su reproducción.

©2021-saeeg®