Giancarlo Elia Valori*

El capital chino en Africa ha aumentado drásticamente, convirtiendo a la República Popular en la mayor fuente de inversión extranjera directa (IED) y empleos en el continente. Pero entre 2017 y la actualidad hubo crecientes tensiones en la guerra comercial, con la intensificación del conflicto económico entre los Estados Unidos del presidente Donald Trump y la República Popular de China. Fricción que probablemente debilitaría las perspectivas de crecimiento mundial y dará lugar a un comercio mucho más lento entre Africa y sus principales mercados. Además, los indicadores recientes sugieren que los propios Estados Unidos se enfrentan a un riesgo creciente de entrar en recesión, según numerosos expertos encuestados.

A pesar de esto, un estudio de Ernst & Young, actualizado en septiembre de 2019, muestra que la República Popular de China sigue siendo el mayor inversor con US$ 72.235 mil millones (o el 33,8% de los diez principales inversores extranjeros) y 137.028 empleos creados (30,6% de todos los nuevos empleos creados por estos países).

|

Estado |

Proyecto |

Puestos de trabajo creados |

Millones de dólares |

|

Estados Unidos |

463 |

62.004 |

30.855 |

|

Francia |

329 |

57.970 |

34.172 |

|

Reino Unido |

286 |

40.949 |

17.768 |

|

RP de China |

259 |

137.028 |

72.235 |

|

Sudafrica |

199 |

21.486 |

10.185 |

|

Emiratos Árabes Unidos |

189 |

39.479 |

25.278 |

|

Alemania |

180 |

31.562 |

6.887 |

|

Suiza |

143 |

13.363 |

6.432 |

|

India |

134 |

30.334 |

5.403 |

|

España |

119 |

13.837 |

4.389 |

(EY Attractiveness Program Africa, September 2019, p. 17)

China se ha convertido en el mayor inversor del continente. De hecho, este es el nivel más alto de IED de China calculado a través de los tres parámetros canónicos: proyectos, inversión de capital y empleos. También se afirma que la IED china en Africa está bien diversificada en diversos sectores, incluidos los sectores orientados a los recursos, así como los servicios y la producción.

Además del comercio y el IED, las empresas y organizaciones gubernamentales chinas han financiado y construido numerosos proyectos de infraestructura en todo el continente, incluidos puertos, carreteras, ferrocarriles, presas, redes de telecomunicaciones, centrales eléctricas y aeropuertos.

Cabe señalar que la ambiciosa iniciativa Yídái Yílá (“un cinturón de un solo sentido”, One Belt One Road-obor), propuesta por China para reconstruir la antigua Ruta de la Seda, podría resultar una situación de ganar-ganar tanto para China como para Africa, posicionándola como una ruta adecuada para el exceso de ahorro y capacidad de infraestructura del país asiático.

China se está convirtiendo cada vez más en una fuerza que no debe subestimarse, y se une a Sudáfrica y la India (en lo que respecta al Grupo BRICS). Los inversores de mercados emergentes son cada vez más importantes, representando el 25,7% del total de proyectos, el 42,2% de los puestos de trabajo creados y el 41,1% de las inversiones de capital. Los inversores maduros (Estados Unidos y Europa), por otro lado, dominan en términos del número de proyectos, pero generalmente cometen menos capital y crean menos puestos de trabajo que estos.

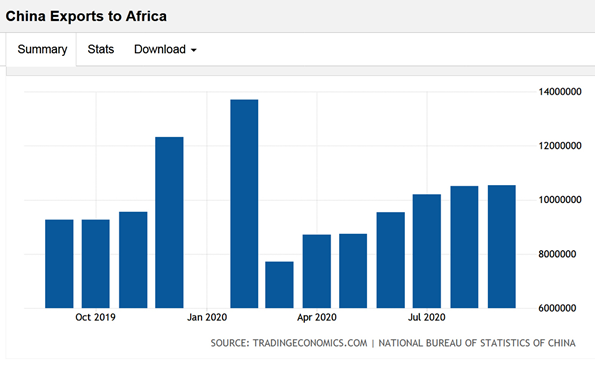

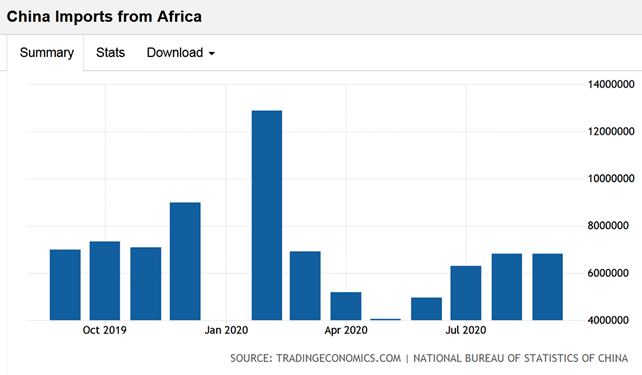

Otro hecho clave es el análisis de la agencia suiza Ecofin, actualizada el 28 de enero de 2020 (poco antes de la emergencia del Covid-19), afirma que el comercio entre China y sus socios africanos alcanzó un nivel récord de US$ 208.700 millones en 2019: 113.200 millones de exportaciones y 95.500 millones de importaciones. Después de un aumento de las exportaciones en febrero de 2020, que ascendió a casi US$ 14 mil millones, el Covid-19 bajó la cantidad a 8 en marzo, pero todavía hay un lento aumento hasta la fecha hacia los 10 mil millones para el mes de octubre.

China exporta una amplia variedad de bienes de consumo y de capital a África, pero principalmente importa materias primas como petróleo, minerales y otros recursos naturales. En general, en Africa, los inversores chinos han asumido un papel activo en los sectores de la electricidad, el transporte, la infraestructura, las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología; también en los sectores automovilísticos y los servicios empresariales. Los países beneficiados por la mayoría de los proyectos de China son: Angola, República Del Congo, Egipto, Etiopía, Ghana, Nigeria, República Sudafricana, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Aunque hay muchas especulaciones sobre los flujos financieros de China a África, se han utilizado en gran medida en forma de asistencia para el desarrollo a través de préstamos y ayuda. La IED de China a África está bien diversificada en todos los sectores, incluidos los orientados hacia los recursos, los servicios y la fabricación de minerales y metales. Las empresas y los bancos chinos también han firmado acuerdos preliminares de cooperación con sus homólogos africanos en áreas como la energía y los productos farmacéuticos.

También hay una diversificación de la inversión china en varios países, que abarca tanto a los Estados ricos en recursos como Angola, Nigeria, Sudáfrica y Uganda, así como a exportadores agrícolas como Kenia.

El crecimiento medio anual durante el período 2000-2015 fue superior al 20%, se está estudiando el de 2016-2020. En la actualidad, más de tres mil empresas chinas están invirtiendo y cerrando contratos en África.

China ha ayudado y financiado la construcción de más de 200 escuelas y proporciona más de siete mil becas gubernamentales al continente cada año. Beijing ha invertido US$ 117 millones en ayuda humanitaria y ha enviado a cientos de trabajadores sanitarios de primera línea a África occidental afectada por el virus del ébola, cuando en los países occidentales sólo el voluntariado, como la de Emergencia de Gino Strada y otras organizaciones, está trabajando para aliviar el sufrimiento del continente en el desinterés total de los gobiernos “democráticos” que sólo piensan en hacer negocios; o incluso en desafiar las iniciativas del mencionado médico.

La longitud total de los ferrocarriles que China ha construido y está construyendo en África ha alcanzado los 6.000 km. y la cifra de autopistas supera los 5.000 km. El primer tranvía moderno en el Africa subsahariana, fue inaugurado en Addis Abeba el 20 de septiembre de 2015 y marcó la finalización de un proyecto masivo de infraestructura financiado por China: fue acogido como un paso importante en el desarrollo económico de Etiopía.

Ya la revista estadounidense autorizada “Forbes”, a través del artículo “China Is Giving More Foreign Aid Than It Gets” (22 de diciembre de 2017), afirma que es fácil ser escéptico de la ayuda internacional de China como medida para controlar a los países más pequeños. Sin embargo, la iniciativa destinada a construir infraestructura pública en toda Asia, amplía efectivamente las rutas comerciales de China a Europa a través de África. La ayuda al desarrollo de China para el Continente Negro financió más de 2.000 proyectos oficiales de asistencia en 51 países africanos, según The Brookings Institution en Washington.

Sin embargo, China da más de lo que recibe para ayudar y se está clasificando históricamente en niveles de donantes más altos, como los Estados Unidos de América y Europa Occidental. En 2014, China reportó un beneficio negativo de US$ 947 millones y al año siguiente un negativo de US$ 332 millones, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, diciendo que estas cifras superan lo que recibió. El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (financiado en gran medida por el Japón), dos de los principales donantes de la región china, ven dificultades para seguir apoyando a Beijing como lo han hecho otros donantes extranjeros desde la década de 1940, debido a la ayuda china en el extranjero.

Una base de datos en el College of William & Mary (Williamsburg, Virginia) sitúa la ayuda exterior total de China en unos US$ 38 mil millones para 2014, el año más reciente procesado. Siete de los diez principales beneficiarios de la ayuda blanda se encuentran en África; otros: Cuba, Camboya y Sri Lanka. De 2000 a 2014, China ofreció alrededor de US$ 350 mil millones.

La ayuda que empuja hacia la inversión significa que China obtiene algo a cambio. El estudio de la CWM encontró que sólo el 18% de la ayuda de China para 2014 en el extranjero era “ayuda oficial al desarrollo” y el resto no eran sino préstamos blandos. Si China obtiene algo a cambio, probablemente no importa, siempre y cuando los proyectos beneficien a ambas partes.

La gran mayoría de los 140 países que ha ayudado desde 2000 no se han quejado en absoluto. Las empresas chinas necesitan mercados extranjeros para crecer, mientras que las empresas africanas locales pueden ser más competitivas rápidamente con la inversión extranjera y la satisfacción mutua.

Scott Kennedy, ejecutivo del Proyecto sobre Negocios Chinos y Economía Política del grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, dijo: “En su ayuda al exterior, China proporciona fondos y contribuciones en especie para aliviar la pobreza, pero también es partidaria del concepto de ‘financiación del desarrollo’, en el que una parte sustancial de la ayuda extranjera se enmarca como una inversión, cuando sea totalmente razonable que los chinos traten de obtener beneficios y persigan sus intereses en el acuerdo”.

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

Artículo exclusivo para SAEEG. Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

©2020-saeeg®