Giancarlo Elia Valori*

Ankara quiere la plena inclusión de Argelia, Qatar, Túnez, en el proceso de paz en Libia, una medida que hubiera sido obvia para Roma pero, ya sabes, necesitas inteligencia para pensar.

Haftar ya ha respondido a los movimientos de Turquía en Libia, todos en fuerte apoyo al gobierno de Al Serraj, con varios movimientos: el 27 de abril, Haftar declaró que el “Acuerdo Político Libio”, escrito en diciembre de 2015, era completamente nulo y sin valor y luego reenviado por Ghassan Salamé, el enviado de la ONU para Libia, en 2017.

Un movimiento que los propios aliados de Haftar en el este de Libia han interpretado negativamente, porque los ha dejado desprovistos de cualquier imagen y poder internacional, por limitado que sea.

Otro temor de Haftar, ahora que, sin embargo, ya no tiene la clara superioridad militar en el campo, es que sus aliados, que ya no apreciaron su movida, sobre el “Acuerdo Político Libio”, o los de la Cámara de Representantes, el parlamento autónomo de Tobruk, dirigido por Aguilah Saleh, puede entablar negociaciones directas con Trípoli e incluso con Turquía.

Haftar también teme la pérdida del apoyo de sus partidarios internacionales, que ya no esperan una reunificación de Libia bajo el liderazgo político-militar del LNA de Bengasi.

Esto podría significar, en primera instancia, un mayor apoyo de Rusia a las fuerzas de Haftar, menos fuerte que antes y, por lo tanto, ya no puede desobedecer o incluso tratar seriamente con los propios emisarios de la Federación de Rusia.

Hasta la fecha, ésta sería la única alternativa real a la presencia de Ankara en Libia y la posible reunificación del país bajo el impulso militar y político de Al Serraj, ciertamente reconocido por la ONU pero también un punto de referencia para toda una zona de islamismo militante, “radical” y absolutista. Gracias a la ONU, por supuesto.

No es un punto secundario la nueva penetración de Rusia en Libia, también para contrarrestar la de Turquía, el nuevo papel de Aguila Saleh, el hombre de Tobruk, quien habló explícitamente del apoyo de Moscú a un ataque a Trípoli, mientras que Abu Dhabi, otro jugador no secundario en la Libia actual, mantiene a Haftar al declarar inválido el antiguo acuerdo mediado por Ghassam Salamé.

Otra posibilidad, en la conexión entre Rusia y Turquía en Siria, podría ser la de desencadenar un proceso de negociación “similar a Astana” para Libia, como para excluir a cualquier otro actor externo en Libia, pero con negociaciones bilaterales suficientemente efectivas para evitar la escalada de tensión entre Ankara y Moscú, como en Siria, y tal como para excluir cualquier otro referente externo de las fuerzas libias presentes en el campo hoy, excepto, de hecho, Turquía y Rusia.

A esto se suma que, tras los múltiples descubrimientos recientes de yacimientos de hidrocarburos en todo el Mediterráneo Oriental, en lugar de fortalecer la cooperación regional, esto ha llevado a la creación de dos polos político-energético-militares opuestos: por un lado el eje Grecia-Chipre griega-Israel, con Egipto y, por el otro, solo Turquía.

Para el primer eje de aliados, el referente externo, al menos por ahora, es solo Francia.

Para Turquía, el “invitado de piedra”, nuevamente por ahora, podría ser incluso Rusia.

También depende de los acuerdos Ankara-Moscú pendientes en Libia, por supuesto.

Estados Unidos, ahora externo a Siria, no tiene posiciones creíbles en el Mediterráneo oriental, excepto las que se encuentran en territorio italiano, mientras que Moscú tiene a Siria en sus manos y puede operar con mucha facilidad en el Mediterráneo oriental.

Chipre firmó un acuerdo sobre sus aguas territoriales con Egipto en 2003 y luego con El Líbano en 2007, acuerdos inmediatamente cuestionados por Turquía en la ONU.

Otro tema importante. Turquía se interesó inicialmente en el proyecto del Gasoducto Árabe, que habría traído el gas egipcio de Zohr, extraído por ENI, con ramificaciones en Jordania, El Líbano y Siria, también con sectores submarinos adicionales y con un desvío a Israel y luego a la UE, un proyecto que uniría el gas turco con sus clientes potenciales de la UE.

En la primer década del siglo XXI, sin embargo, las exploraciones y descubrimientos aumentaron rápidamente, lo que provocó una rápida saturación del consumo interno y, por lo tanto, una posibilidad política de vender excedentes en el exterior, lo que generó un clima de fuerte rivalidad entre los países del Mediterráneo Oriental.

Otro elemento de transformación fue también la imprudente política de la “Primavera Árabe”, que desestabilizó, pero sin ningún fruto salvo la yihad, precisamente a aquellos países árabes que podrían haber reconstruido una colaboración energética.

Fue la propia Turquía la que apoyó inmediatamente la revuelta de los Hermanos Musulmanes, también en el origen del partido de Erdogan AKP, tanto en Egipto como en Túnez, así como en Jordania.

Al final del circo de la “Primavera Árabe”, solo quedaban dos posibilidades concretas de cooperación energética regional: el vínculo entre Turquía e Israel y las negociaciones en Chipre en 2014.

De hecho, Chipre podría haber exportado su gas directamente a la UE con un gasoducto a través de Grecia y Turquía, al que también podría haberse conectado el gas israelí.

El posible acuerdo finalizó antes de comenzar, en 2017.

Ahora bien, ¿a dónde se fue el gas israelí? La hipótesis más racional era la de un oleoducto a través de El Líbano y Siria a Turquía, una línea que, sin embargo, no era políticamente aceptable por las partes.

La otra forma era atravesar las aguas territoriales de Chipre, una ruta que inevitablemente atravesaría la Zona Económica Exclusiva Turcochipriota, pero esto ciertamente no atraía a Israel, que se habría visto enredada en los eternos problemas entre las dos áreas de Chipre.

En este punto, el descubrimiento del área del tanque de gas de Afrodita se produjo en diciembre de 2011.

Una forma concreta de vincular a Chipre con Israel.

Grecia, entonces, elabora en este punto una nueva línea, la EastMed, que pasa desde la isla de la parte griega de Creta y el territorio metropolitano griego, excluyendo así completamente a Turquía.

El Foro del Gas del Mediterráneo Oriental, en enero de 2019, contó con la participación de Italia, que sin embargo ahora hace lo que los juristas llaman la “parte del acusado”, o incluso el tonto, luego Chipre, Israel, Grecia, Egipto, Jordania y con la participación de la Autoridad Nacional Palestina.

Evidentemente, Ankara consideraba que estas operaciones eran eminentemente anti-turcas.

Por lo tanto, el régimen del AKP aplicó la “Estrategia de la Patria Azul”, previamente desarrollada por la Armada de Ankara, destinada a defender, siempre y en cualquier caso, los intereses turcos en mar abierto. Como si fueran el territorio de la patria.

En segundo lugar, y aquí volvemos a Libia, Turquía firmó el acuerdo con el gobierno libio de Al Serraj el 27 de noviembre de 2019. El acuerdo redibuja toda la línea fronteriza marítima de Turquía hacia el oeste y sirve sobre todo para bloquear el desarrollo de la línea de gas natural EastMed. También bloquea los reclamos de soberanía griega sobre algunas de sus islas, lo que respalda no solo los reclamos turcos sino también libios sobre la base continental submarina de sus áreas marítimas.

Además, la extensión turca y libia hacia Kastellorizo y el mar griego también apoya los derechos definidos por la plataforma continental de Egipto hacia Grecia y Chipre, con el criterio, siempre apoyado por Ankara, que las islas de un “mar cerrado” al igual que el Mediterráneo, no tienen, en principio, aguas territoriales definidas, como siempre sucede en otros lugares, por el criterio puramente geográfico de la “línea media”.

Solo después de la aceptación por el lado libio-Trípoli de la línea de delimitación marítima propuesta por Turquía hacia Trípoli, llegó también la aprobación parlamentaria turca para el despliegue de fuerzas armadas en el territorio del GNA de Al Serraj en Trípoli.

De ahí la interdependencia entre la cuestión libia y el equilibrio no en el simple Magreb, sino en todo Oriente Medio.

Grecia expulsó de inmediato al embajador libio del GNA, luego invitó a Khalifa Haftar a “dar una lección” en Trípoli. Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos, antiguos partidarios de EastMed y por tanto interesados en bloquear la presencia turca en todo Medio Oriente, se han movido en correlación con Grecia e Israel.

La línea turco-libia de su nueva ZEE pasa justo debajo del área griega de Creta.

Pero hay otros sub-conflictos adicionales en el Mediterráneo oriental: la superposición de los depósitos de submarinos libaneses con los israelíes, por ejemplo, mientras que Israel y Chipre todavía tienen disputas sobre los límites del campo de Afrodita que aún limita con el área de gas israelí de Yishai, pero con más disputas de países individuales con respecto a las empresas mineras también.

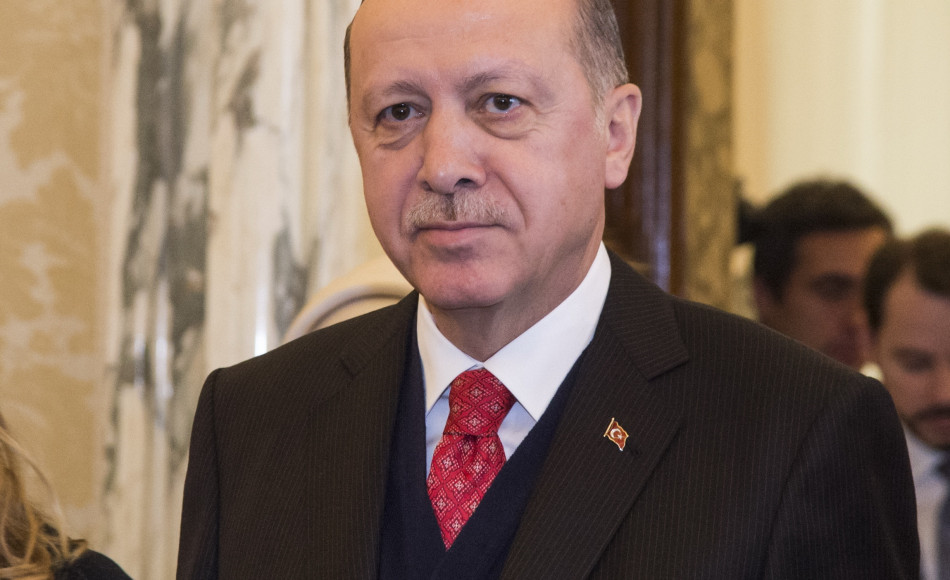

Pero Erdogan opera en un amplio espectro, especialmente donde puede permitirse apoyar sus operaciones en el Medio Oriente o en el Magreb.

El 25 de diciembre de 2019, Ankara envió una misión de alto nivel a Túnez, para apoyar la ayuda económica que implica el uso de la isla de Djerba para el paso de material y hombres a Trípoli, pero se espera, como en el 8 de enero de 2020, un posible acuerdo también con Moscú, para una transferencia de las operaciones rusas en Libia de las fuerzas de Haftar a los únicos paramilitares del grupo Wagner.

Además, Ankara ha enviado hasta ahora al menos 2.500 militantes del “ISIS”, o el autodenominado califato yihadista islámico, a través de Túnez (y por lo tanto Djerba) a Libia, y tal vez incluso la “sección” somalí del ISIS pronto podría trasladarse, nuevamente. Vía inteligencia turca, hacia Tripolitania.

Son unos 3.800 somalíes entrenados por Doha, que ya están apostados en Turquía y luego serán trasladados a Libia-Trípoli lo antes posible.

Agradable resultado para la parte libia, la de Trípoli, la única “reconocida” por esos tontos de la ONU.

Putin también apoyó, en esa ocasión, un alto el fuego; y es obvio, el interés de Moscú en Libia es mucho más tenue que el de Siria, y la Federación de Rusia no quiere, entonces, crear la oportunidad para una serie de operaciones energéticas por parte de Turquía que bloquearían el paso de gas ruso hacia la UE.

Por otro lado, el GNA de Trípoli solo cuenta con el apoyo de Turquía, mientras que el “frente” de Haftar, que también demostró que ciertamente no puede reunificar Libia, sigue siendo la referencia de Egipto, Rusia, Francia, pero también los Emiratos Árabes Unidos, luego otros actores árabes no estatales y, siempre entre bastidores, Arabia Saudí.

Junto a Turquía hoy solo queda Qatar, al que los italianos siguen, con estilo de mendigos por sus posibles inversiones en nuestro país, sin imaginar que estos dineros tienen una fuerte energía y consideración estratégica.

El primer ministro italiano Conte, recordamos, en ningún caso firmó la declaración anti-turca de El Cairo, el eterno heredero del 8 de septiembre antropológico de nuestros gobiernos republicanos, hostil a Dios y sus enemigos, pero discutió, no sabemos qué, con Erdogan el 13 de enero de 2020 en Ankara, aunque el 21 del mismo mes Italia negó haber negociado con Turquía la explotación conjunta de los recursos petroleros libios, pero también pidió a Turquía, como en una película de Walt Disney, que “iniciara negociaciones con todas las partes involucradas, especialmente para las nuevas zonas económicas exclusivas”.

Se necesita urgentemente una relectura cuidadosa del texto principal de Maquiavelo.

Pero los acuerdos militares entre Turquía y el régimen de Al-Serraj, que nacieron oficialmente el 4 de julio de 2020, estipulan explícitamente que el GNA de Al Serraj es el único “garante” de los intereses turcos en toda Libia.

Además, el gobierno de Trípoli ha permitido oficialmente que Ankara establezca sus propias bases militares, no necesariamente en colaboración con las fuerzas de Trípoli, solo en el territorio del GNA. Representa una ventaja legal de los turcos sobre la población indígena, todavía un fuerte privilegio para Ankara, finalmente la definición de inmunidad diplomática para yihadistas provenientes del exterior y para todas las transferencias de armas desde Turquía o desde áreas “amigas”, un permiso que se extiende a las armas y municiones también prohibidas internacionalmente por acuerdos de la ONU.

A nivel estrictamente económico, hasta donde sabemos, Turquía piensa en una compensación en Trípoli por la maquinaria perdida y la infraestructura destruida de 1.200 millones de dólares para el alivio de la deuda de la GNA de Trípoli, y finalmente una carta de crédito por otros mil millones de dólares para compras futuras.

Además, el gobierno de Al Serraj está discutiendo si, y sobre todo cómo, depositar al menos 4 mil millones de dólares en algunos bancos turcos.

¿Y quién paga el apoyo turco a Al Serraj? En gran medida, huelga decirlo, el apoyo proviene directamente de Trípoli, pero es probable que la propia Turquía se financie a sí misma, pero sobre todo con un sólido apoyo de Doha.

Qatar ya ha pagado a muchos políticos en Trípoli y a algunos grupos yihadistas anti-Haftar, pero también ha pagado la totalidad del material militar actual de Trípoli, siempre y solo enviado a través de Turquía.

Desde enero de 2020, Ankara, en cualquier caso, ha “exportado” al menos 15.000 mercenarios sirios, incluidos niños soldados, a Tripolitania, junto con otros soldados yihadistas de Yemen.

La GNA también ha abolido su derecho autónomo a verificar, incluso formalmente, los barcos y aviones turcos; y permite a Ankara establecer bases que están incluso fuera de la jurisdicción formal de la GNA de Trípoli.

En resumen, Trípoli Libia ha vuelto a ser un wilayet, una parte periférica del Imperio Otomano, pero esta vez solo bajo las órdenes de Turquía.

Por otro lado, solo para Francia, al menos formalmente, el apoyo a Haftar estaba justificado por la voluntad del hombre de Bengasi de “eliminar los grupos yihadistas”, grupos que París había apoyado durante la guerra contra las fuerzas (legítimas) por Gaddafi.

Mientras tanto, nos informan dos fuentes turcas, la gran base aérea de Al-Watiyah será reconstruida y ampliada, con solo fuerzas turcas presentes y el puerto de Misrata, en cuyas áreas aún existe el gran hospital de campaña de las Fuerzas Armadas. Los italianos, olvidados como de costumbre, albergarán una vasta base naval turca, además de ceder todo el puerto, incluso por sus partes puramente comerciales, durante 99 años al gobierno de Ankara.

Pero los turcos también hablan con Malta.

Se recordará que La Valeta se retiró del inicio de la operación de la UE denominada “Irini”, ya en mayo pasado, una señal muy apreciada por Ankara, que ve la operación de la UE, aunque inútil, como una acción claramente contraria.

El ministro de Defensa italiano Guerini también ha estado en Trípoli.

Los temas a tratar, para Italia, fueron la remoción de minas, las negociaciones sobre los territorios, la salud en Libia, luego finalmente el regreso planeado de las empresas italianas a Tripolitania y la reactivación de la producción de petróleo, que además hace cuatro días, Haftar reabrió oficialmente.

Solo necesitábamos Nutella y los trenes del viejo y glorioso Rivarossi.

Guerini también puso a disposición plazas para la formación de los cadetes de las FFAA de Trípoli, que seguirán estando a las órdenes de los turcos, además del apoyo sanitario a las fuerzas del GNA y, finalmente, también ofreció trasladar el hospital italiano de Misurata a “otro lugar más adecuado”, en caso de que perturbe el puerto turco.

Todo lo que necesitamos es un festival de cine italo-libio y una clase de cocina para todo el gobierno de Trípoli.

Los turcos, sin embargo, han pedido oficialmente que Italia abandone por completo el aeropuerto de Musurata. Ya hecho, por supuesto.

Además, Ankara quiere la plena inclusión de Argelia, Qatar y Túnez en el proceso de paz en Libia, una medida que habría sido obvia para Roma pero, ya sabes, necesitas inteligencia para pensar.

Mientras tanto, Al Serraj, quizás para ampliar su base de apoyo internacional tras los acuerdos leoninos con Turquía, incluso propone elecciones en toda Libia para marzo y anuncia un alto el fuego, ciertamente para cubrir el rearme turco, con la petición de que todos las “milicias extranjeras” (¿incluida Turquía?) deberían abandonar Libia antes de la época de las elecciones.

Las negociaciones con Estados Unidos en Marruecos y Túnez, están bien encaminadas, pero hay poco que creer, dado que las milicias de Misrata y Zintan se oponen completamente al acuerdo, mediado por Aguila Saleh, que no lo ha hecho. Maquiavélico, “armas propias”.

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

Artículo exclusivo para SAEEG. Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

©2020-saeeg®