Marcelo Javier de los Reyes*

El discernimiento es la capacidad de

distinguir la verdad de la casi verdad.

Charles Spurgeon (1834 – 1892)

Pastor Bautista

Introducción

Las comunidades judías y cristianas se encaminan a celebrar sus respectivas Pascuas. Por ello, y por las actuales circunstancias, recordé un pasaje del Antiguo Testamento, quizás el más relevante.

En Éxodo 12, se relata que el Señor les dio a Moisés y Aarón las instrucciones para celebrar la fiesta y la salida de Egipto “el 10 de este mes”, entre las que debían tomar un animal, cordero o cabrito, sin ningún defecto, macho y de un año, el cual debía ser inmolado por toda la asamblea, y con su sangre marcar los dos postes y el dintel de las puertas de las casas donde iba a ser comido. Del mismo modo les advirtió: “Esa noche pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos los primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto”. Quienes tuvieran la marca de sangre en la puerta estarían librados del castigo divino.

Eso ocurriría en una noche pero debía ser recordado por generaciones. Efectivamente, era una sola noche. Las poblaciones actuales verán pasar al “exterminador” durante meses y, en buena medida, el castigo dependerá de la capacidad de sus gobernantes para campear la crisis del coronavirus.

En una nota publicada por The Jerusalem Post su autor dice que algunos “cristianos devotos” creen que el coronavirus es una profecía apocalíptica, y lo demostrarían comparando “las misteriosas similitudes entre los eventos actuales y la profecía del fin del mundo presentada en el Nuevo Testamento en el Libro de Apocalipsis”[1]. El autor de la nota también menciona a los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis”… Una vez más, el maravilloso Libro del Apocalipsis o de la Revelación, es tergiversado y desnaturalizado por algunas interpretaciones libres que gustan de utilizarlo en los momentos de catástrofes e incertidumbres.

Bajemos a la realidad

La realidad es que no se trata de un “castigo divino” sino de un grupo de hombres que está jugando a ser Dios en una desenfrenada e ilimitada carrera no sólo irracional sino también carente de toda emoción. Afortunadamente, el mencionado artículo también recoge una opinión que desmiente que se trate del Armagedón y abre la puerta a ciertas teorías, como la que considera que el COVID-19 sería una creación de un laboratorio, más precisamente, un “arma biológica”. Para muchos esto sería una teoría conspirativa… como si la historia no estuviera plagada de conspiraciones…

Es comprensible —ya por incredulidad, ya por ingenuidad, ya por falta de información, ya por la “necesidad salvadora de negar”— que muchas personas no puedan creer que el hombre, creador de los “derechos humanos” y poseedor de grandes virtudes como la caridad y la solidaridad, pueda llevar a cabo acciones de esta naturaleza, aunque hayan leído u oído sobre numerosas guerras. La utilización de armas biológicas ya tuvo lugar en la edad Antigua, hace 3.500 años, por los hititas. Por aquella época se sabía que la oveja portaba la tularemia o fiebre de los conejos, enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Francisella tularensis, que se transmite de los animales a las personas. Este es el primer registro de guerra biológica[2].

Bartolo Luque Serrano nos informa que en 1097, durante las Cruzadas, cuando se llevaba a cabo el asedio a la ciudad de Nicea, en Asia Menor, los Cruzados catapultaron cabezas humanas que no solo tenían por propósito amedrentar al enemigo sino también porque esos objetos “biodescompuestos” provocaban enfermedades[3]. Podrían mencionarse otros ejemplos, como el uso de armas químicas durante la Primera Guerra Mundial —por parte de alemanes y británicos—, la Unidad 731 del ejército japonés que, durante la Segunda Guerra Mundial, experimentó con humanos para desarrollar armas biológicas. Bien, hasta aquí alguien podría argumentar que se trataba de enemigos en una guerra y que ningún gobierno haría semejante experimento con su propia población. Muy bien, es cierto… relativamente cierto.

Imagen de hairmann en Pixabay

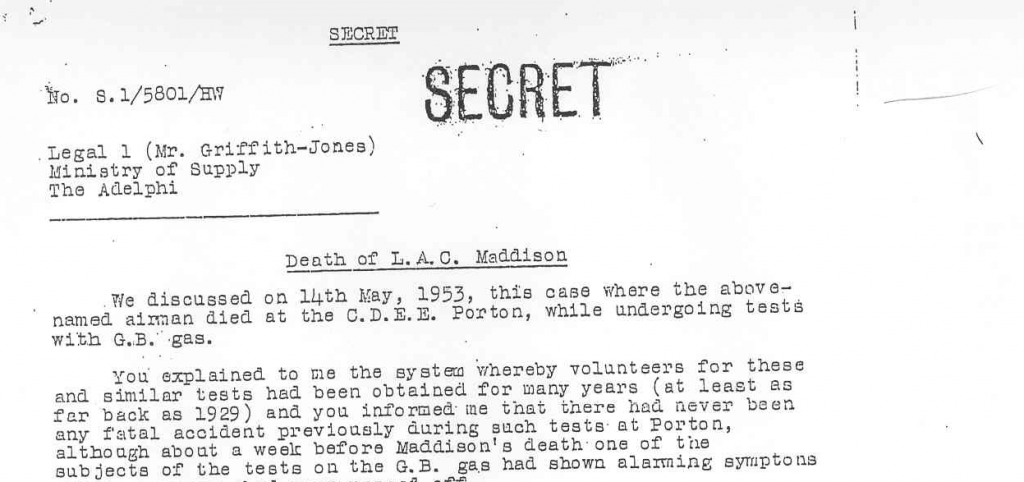

Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial se creó el complejo ultrasecreto de Porton Down, en Wiltshire, Reino Unido, el cual —desde 2004— es estudiado por el profesor de historia moderna de la Universidad de Kent en Canterbury Ulf Schmidt, quien recibió una subvención del proyecto Wellcome Trust para investigar la historia y la ética del programa de guerra química y biológica en el Reino Unido durante la Guerra Fría. Miles de militares de las fuerzas armadas británicas se ofrecieron como voluntarios para participar en los experimentos secretos sobre los efectos de las armas químicas y biológicas llevados a cabo en ese establecimiento de investigación del gobierno en Porton Down[4]. Se cree que entre 1945 y 1989, unos 3.400 militares participaron en ensayos con agentes nerviosos, pero varios miles más desde su creación fueron sometidos a experimentos con gas mostaza, fosgeno, sarín y otros agentes nerviosos, ántrax, Yersinia pestis (la bacteria de la peste), mescalina, ácido lisérgico y otras drogas. En 1953, los experimentos llevaron a la muerte del militar Ronald Maddison, de 20 años, investigación de la que participó el profesor Ulf Schmidt como experto histórico. El 6 de mayo de ese año se vertieron 200 miligramos de sarín líquido sobre una doble capa de ropa del uniforme del soldado de la Real Fuerza Aérea Británica. A la media hora había perdido el conocimiento y poco más tarde falleció[5].

Muerte del soldado Maddison. Fuente: <https://www.kent.ac.uk/porton-down-project/TS4.jpg>

En Estados Unidos, en 1949, fueron colocadas bacterias inofensivas en el sistema de aire acondicionado del Departamento de Defensa para ver qué efectos producía su exposición sobre los humanos. Entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950 un buque de la armada estadounidense se aproximó a la costa de San Francisco y roció una nube de microbios sobre la ciudad. Este experimento fue practicado sobre una población de 800.000 habitantes (“Operación Sea-Spray”). En 1966 otro experimento se llevó a cabo en la estación Broadway del subterráneo de Nueva York, en donde se esparcieron bacterias sustilus varilus.

Habría muchos más ejemplos pero quien quiera seguir creyendo en una dieta basada en murciélagos puede seguir haciéndolo.

“La peor falla de inteligencia en la historia de los Estados Unidos”

Una nota publicada por Foreign Policy considera que el coronavirus es la peor falla de inteligencia en la historia de los Estados Unidos[6]. El autor, Micah Zenko, escribe acertadamente que la mayoría de los líderes carecen de disciplina para formular un análisis basado en el riesgo y pocos son capaces de desarrollar los planes de contingencia necesarios[7]. Agrega algo más interesante cuando afirma que aún más raro es el líder que logra identificar correctamente la principal amenaza con suficiente antelación para desarrollar e implementar esos planes[8]. Una vez más la falla caería sobre quién debe tomar las decisiones y, en este caso, es el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un líder que padece incontinencia verbal y que no se cansa de repetir que se trata del “virus chino”. Otro que también falló al momento de tomar las medidas adecuadas ha sido el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, uno de los padres del Brexit, … hoy enfermo de coronavirus al igual que su ministro de Salud[9]. Sin embargo Johnson fue previsor y nombró a su “designated survivor”, Dominic Raab, secretario de Asuntos Exteriores[10]. Dada la gravedad del contagio sería deseable que no haya que designar sucesivos “designated survivors”.

Mi percepción es que la nota de Micah Zenko tiene una seria contradicción entre el contenido y el título porque en el título hace referencia a una “falla de inteligencia” pero en el texto pone el acento en que la responsabilidad recae sobre los decisores, quienes no toman en cuenta la información de inteligencia. Zenko menciona que, frente a otras “sorpresas estratégicas” —Pearl Harbor, la revolución iraní y el 11 de Septiembre—, la actual se produjo por una indiferencia sin precedentes, aún más por una negligencia deliberada.

A mi juicio, estas afirmaciones ameritan una digresión. Con respecto a Pearl Harbor, a todas luces no fue una “sorpresa estratégica”. El capitán de navío Mitsuo Fuchida, quien condujo el ataque a Pearl Harbor, afirmó que luego de analizar la propuesta de Estados Unidos del 26 de noviembre de 1941, el gobierno y el Alto Mando de Japón llegaron a la conclusión “de que la propuesta era un ultimátum tendiente a subyugar al Japón y hacer inevitable la guerra”[11]. La fuerza de tareas japonesa ya estaba rumbo hacia Pearl Harbor y el ataque quedaba supeditado a la mencionada propuesta estadounidense pero el gobierno japonés había decidido continuar con los esfuerzos de paz “hasta el último momento”[12]. Otro dato de interés que proporciona el capitán Fushida es que la decisión de atacar un domingo obedecía a que tenían información de que “la Flota de los Estados Unidos volvía a Pearl Harbor los fines de semana después de los períodos de instrucción en el mar”[13]. Luego agrega que informes de inteligencia sobre las actividades de la Flota del Pacífico retransmitidas desde Tokio, informaban que el día 5 de diciembre el USS Lexington había dejado el puerto y que se estimaba que el USS Enterprise también estaba operando en el mar[14]. Ambas naves eran los portaviones estadounidenses, las dos naves más importantes en Pearl Harbor, las cuales habrían sido sacadas a alta mar debido al conocimiento del ataque japonés.

El mayor testimonio de que el ataque japonés no fue una “sorpresa estratégica” es el libro del contraalmirante estadounidense Robert A. Theobald, titulado The final secret of Pearl Harbor. The Washington contribution to the Japanese attack, publicado en abril de 1954[15]. En su libro el contraalmirante Theobald acusó a la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt de no alertar a los comandantes de Pearl Harbor —ocultando la información de inteligencia— sobre el ataque con la intención de llevar a los Estados Unidos a la guerra. En el prólogo de su libro, el contraalmirante Husband E. Kimmel —comandante de la Flota del Pacífico y comandante en Jefe de la Base Naval de Pearl Harbor, quien fue destituido de su cargo y degradado—, expresa:

Los estudios realizados por el Contraalmirante Theobald lo han llevado a la conclusión que estuvimos desprevenidos en Pearl Harbor debido a que los planes del Presidente Roosevelt requerían que no se enviara aviso alguno que alertara la Flota del Pacífico.[16]

Edición del libro del contraalmirante Theobald por el Círculo Militar, Argentina.

Respecto del ataque del 11-S ya se ha hablado y se ha escrito mucho. Casi inmediatamente a los hechos, Thierry Meyssan escribió su libro 11 de septiembre de 2001. La terrible impostura. Ningún avión se estrelló en el Pentágono[17]. Para muchos se trata de un libro que se inserta en las teorías conspirativas pero resulta difícil creer —entre otras cosas— que unos árabes tomaran unas pocas clases de vuelo en avionetas y luego tuvieran la gran capacidad para estrellar grandes aviones de pasajeros contra el World Trade Center. Más insólito resultó que los atacantes eran saudíes y que ello haya motivado invadir Afganistán…

Retornando al tema del coronavirus, resulta extraño que algunas personalidades como Bill Gates hayan podido predecir la pandemia y hacer esta advertencia en enero de 2017, cuando le dijo a la BBC: “Mantengo los dedos permanentemente cruzados para que no nos llegue una gran epidemia como la gripe en los próximos diez años”[18]. Bill Gates fue uno de los que organizó el encuentro Event 201, un ejercicio de simulación en vivo para preparar a líderes públicos y privados para dar respuesta ante una pandemia. Del mismo participaron el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates[19]. Del Event 201 salieron una serie de recomendaciones, lo que daría a la redacción de otro artículo.

En función de ello, resultaría inexplicable asumir que después de los antecedentes de la gripe aviar, del SARS (H5N1), del N1H1, y del actual SARS-CoV-2, se considere que la inteligencia no ha tomado sus previsiones. Lo singular es que mientras el brote avanzaba Trump seguía hablando del “virus chino”. Sin embargo, mientras Trump insistía en ello, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, publicó en Twitter un video de Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en momentos en que se dirigía a un comité del Congreso —el 11 de marzo—, en el que reconoció que algunas muertes por influenza en Estados Unidos se identificaron más tarde como casos de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus[20]. Del mismo modo, se informó que cientos de atletas del ejército estadounidense asistieron en octubre de 2019 a la ciudad de Wuhan a los Juegos Mundiales Militares. De estos juegos participaron 9.603 deportistas militares procedentes de 104 países y, luego de su celebración, varios estadounidenses fueron hospitalizados por “una extraña neumonía”[21]. Podría afirmarse que, casi en paralelo, se estaba llevando a cabo el ejercicio Event 201.

Algunas reflexiones finales

Ahora, consummatum est, se habla de un “fallo de inteligencia”.

El ataque a Pearl Harbor no fue un fallo de inteligencia, sino un ocultamiento de la información producida por la inteligencia. En este caso la responsabilidad recaería sobre los tomadores de decisión, quienes deciden escuchar a sus servicios de inteligencia o bien desestimar la información que éstos les proporcionan o utilizarla para otros fines. Tampoco lo habría sido el ataque del 11-S.

Es evidente que si Bill Gates se manifestó en enero de 2017 alertando acerca de una pandemia, lo cual fue replicado en medios de todo el mundo, y teniendo como antecedentes los demás casos de enfermedades ya mencionadas, resulta desestimable que los organismos de inteligencia no hayan tenido en cuenta la propagación de una enfermedad que podría derivar en una pandemia. Aún más, los medios han informado que, en el caso de Estados Unidos, en enero, el presidente Trump había recibido advertencias de los servicios de inteligencia, las cuales fueron desestimadas por el mandatario[22].

No obstante, lo más apropiado es que la preparación para un hecho de esta naturaleza haya tenido que ser considerada por los respectivos ministerios de Salud y por los tomadores de decisión al más alto nivel.

Cabe aquí recordar a Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), quien expresó: “A cada época la salva un pequeño puñado de hombres, que tienen el coraje de ser inactuales”.

Quizás haya que reparar en que hay una gran carencia de masa crítica en las respectivas sociedades o, al menos, que quienes la integran no tienen acceso a la toma de decisiones. De este modo, el liderazgo ha sido puesto en manos inexpertas al momento de manejar las crisis. Una mente maliciosa podría pensar que tal vez no se trate de falta de experiencia sino de intencionalidad. Sin embargo, la Historia —a la que deberíamos recurrir más seguido en busca de enseñanzas— deja entornada la puerta a quienes quieran conocer.

El gran desafío a los que nos someten estos tiempos es intentar encontrar la verdad entre la razón y las creencias.

En estas épocas difíciles e inciertas, en los que se hace complejo encontrar la verdad, debemos escudriñar toda la información a la que tenemos acceso. El camino para ello es el discernimiento —asimismo esencial para la toma de decisiones—, es decir, tener la capacidad intelectual para distinguir lo verdadero de lo falso —de la desinformación o de las medias mentiras— para lograr acercarnos a la verdad.

* Licenciado en Historia egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1991). Doctor en Relaciones Internacionales, School of Social and Human Studies, Atlantic International University (AIU), Honolulu, Hawaii, Estados Unidos. Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires, Editorial Almaluz.

Referencias

[1] Omri Ron. “Why do some Christians believe coronavirus is an apocalyptic prophecy?”. The Jerusalem Post, 26/03/2020, <https://www.jpost.com/international/why-do-some-christians-believe-coronavirus-is-an-apocalyptic-prophecy-622425>, [consulta: 26/03/2020].

[2] Siro Igino Trevisanato. “The ‘Hittite plague’, an epidemic of tularemia and the first record of biological warfare”. En: Medical Hypotheses, 69(6):1371-4, February 2007.

[3] Bartolo Luque Serrano. El mundo es un pañuelo: Un paseo pluridisciplinar por la ciencia. Valencia: Publicaciones Universitat de Valencia, 2009, p. 122.

[4] “The History of Biochemical Warfare Research and Human Experimentation, 1945 – 1989”. University of Kent (School of History), <https://www.kent.ac.uk/porton-down-project/>, [consulta: 27/12/2019].

[5] “The History of BiochemicalWarfareResearch and Human Experimentation, 1945 – 1989. Ronald Maddison”. University of Kent (School of History), <https://www.kent.ac.uk/porton-down-project/PortonMaddisonPage4.html>, [consulta: 27/12/2019].

[6] Micah Zenko. “The Coronavirus Is the Worst Intelligence Failure in U.S. History”. Foreign Policy, 25/03/2020, <https://foreignpolicy.com/2020/03/25/coronavirus-worst-intelligence-failure-us-history-covid-19/>, [consulta: 25/03/2020].

[7] Ídem.

[8] Ídem.

[9] “Boris Johnson y su ministro de Salud tienen coronavirus”. La Nación, 27/03/2020, <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/sorpresa-reino-unido-boris-johnson-tiene-coronavirus-nid2347930>, [consulta: 27/03/2020].

[10] Adam Bienkov. “Boris Johnson has tested positive for the coronavirus. Here’s what happens if he becomes too ill to remain prime minister”. Business Insider, 27/03/2020, <https://www.businessinsider.com/coronavirus-what-happens-boris-johnson-too-ill-prime-minister-covid-2020-3>, [consulta: 27/03/2020].

[11] Mitsuo Fushida. “Yo conduje el ataque sobre Pearl Harbor”. En: Robert A. Theobald. El secreto final de Pearl Harbor (La contribución de Washington al ataque japonés). Buenos Aires: Círculo Militar (Biblioteca del Oficial), julio de 1954, p. 306.

[12] Ídem.

[13] Ibíd., p. 307.

[14] Ídem.

[15] Robert A. Theobald. The final secret of Pearl Harbor. The Washington contribution to the Japanese attack. Nueva York: Devin – Adair Company, abril de 1954, 202 p.

[16] Robert A. Theobald. El secreto final de Pearl Harbor (La contribución de Washington al ataque japonés). Buenos Aires: Círculo Militar (Biblioteca del Oficial), julio de 1954, p. 15.

[17] Thierry Meyssan escribió su libro 11 de septiembre de 2001. La terrible impostura. Ningún avión se estrelló en el Pentágono. Buenos Aires: El Ateneo, 2002, 253 p.

[18] “El mundo es vulnerable a una gran epidemia, le dice Bill Gates a la BBC”. BBC Mundo, 01/01/2017, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-38470286>, [consulta: 22/01/2020].

[19] “About the Event 201 exercise”. Center for Health Security (Johns Hopkins University), <http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about>, [consulta: 28/2/2020].

[20] Ben Westcott y Steven Jiang. “Un diplomático chino dice que el ejército de EE.UU. llevó el coronavirus a Wuhan”. CNN en Español, 13/03/2020, <https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/13/un-diplomatico-chino-esta-promoviendo-la-teoria-de-la-conspiracion-de-que-el-ejercito-estadounidense-trajo-el-coronavirus-a-wuhan/>, [consulta: 18/03/2020].

[21] Fernando Navarro. “La teoría china del origen del coronavirus: apuntan a EEUU y los Juegos Mundiales Militares”. El Español, 15/03/2020, <https://www.elespanol.com/deportes/20200315/teoria-coronavirus-apuntan-eeuu-juegos-mundiales-militares/474952717_0.html>, [consulta: 17/03/2020].

[22] “Trump desoyó en enero las advertencias de los servicios de inteligencia sobre la ‘grave amenaza’ del coronavirus”. RT, 21/03/2020, <https://actualidad.rt.com/actualidad/347002-inteligencia-advertir-trump-grave-amenaza-coronavirus>, [consulta: 22/03/2020].

©2020-saeeg®