César Augusto Lerena*

“Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”

En la Argentina no hay ni hubo una POLÍTICA DE ESTADO INTEGRAL Y SOSTENIDA EN EL ATLÁNTICO SUR que contemple las cuestiones relativas a su soberanía marítima; la defensa nacional del mar y sus recursos; el desarrollo poblacional, industrial y portuario del litoral marítimo; la ocupación de sus territorios insulares; la explotación de sus recursos; el desarrollo del transporte y la industria naval; el cuidado del medio marino y biológico; la educación técnica y nutricional, etc. aunque, se han llevado adelante una serie de importantes hechos aislados, muchos de los cuales, no han tenido continuidad, porque se han desvirtuado las políticas originales de interés nacional que dieron lugar al nacimiento y la ejecución de proyectos y normas de singular valor. Entre ellos podemos destacar el trabajo fundacional del Vicealmirante Segundo Storni, autor en 1916 de la obra “Intereses argentinos en el mar”; quien reivindicó los derechos sobre la plataforma continental; impulsó el transporte marítimo y la industria pesquera y, fue uno de los fundadores del Instituto Oceanográfico Argentino en Mar del Plata, entre otros de sus numerosos trabajos en la materia.

Una obra central para la pesca fue el inicio a fines del siglo XIX del Puerto de Mar del Plata, inaugurado en 1924, que consolidó la actividad extractiva e industrial en la ciudad y dio inicio al posterior desarrollo en todo el litoral patagónico. En 1946 por el Decreto 14.708 se estableció la soberanía nacional en el Mar Epicontinental y el Zócalo continental.

En 1953 se crea por Decreto 10.627 el Astillero y Fábricas Navales del Estado (AFNE) al cual se le transfiere el Astillero Río Santiago. Ese mismo año, se inician las obras del buque de Escuela de la Armada Argentina. Las fragatas Piedrabuena y Azopardo son botadas en 1953 y 1954 y, en 1962, se construye la Fragata Libertad. Entre 1970 y 1975 se construyen casi tres buques por año, hasta que llega la década del 90, a partir de la cual, pese a algunas construcciones, los distintos gobiernos lo desfinancian.

El transporte marítimo nacional se fortaleció con la creación de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), como producto de la fusión en 1960 de la Flota Mercante del Estado (1941) y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (1909) adquirida por el Estado Nacional en 1949, que dispuso de una flota de 60 barcos (unas 700.000 toneladas DWT), siendo disuelta en 1990.

La investigación biológica y pesquera se organiza en 1960 con la fundación del Instituto Interuniversitario de Biología Marina en Mar del Plata (IBM) de la UBA, UNLP, UNS y la CIC, que funcionó hasta su desaparición en 1977, teniendo entre sus proyectos más destacados, el Proyecto de Desarrollo Pesquero de la FAO/UNDP (1966-1973), eje del desarrollo pesquero nacional.

Con la sanción del Decreto-Ley 17.094 en 1966 se extendió la soberanía nacional a un Mar Territorial de 200 millas y al lecho del mar y el subsuelo hasta donde la profundidad permitiese la explotación de los recursos naturales. Por Decreto 75 de 1973 se jerarquizó la actividad pesquera con la creación de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano (con el mismo nivel que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hoy Ministerio), a cuyo cargo estaba la pesca y su industrialización, la acuicultura, la utilización de los recursos hídricos, las investigaciones científicas y tecnológicas, la certificación de calidad y el poder de policía, la política ambiental, la administración de reservas y parques, la minería, el poder de policía. Secretaría que en 1976 se transformaría en la Secretaría de Intereses Marítimos y, luego, los sucesivos gobiernos la degradaron a Dirección y Subsecretaría.

Con la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 1973/4, se acordaron los límites entre ambos países y se estableció una Zona Común de Pesca con Uruguay. Un Tratado de integración rioplatense en el que está todo por hacerse. En 1977 se creó el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

En 1997 se iniciaron los estudios y la presentación en 2009 de los nuevos límites de la Plataforma Continental, cuyas recomendaciones parciales obtuvo la Argentina por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en 2016 y 2017.

Por la Ley 22.260 sancionada en 1980 se creó el Mercado Nacional de Concentración Pesquera de Mar del Plata con el intento de transparentar las capturas y el comercio pesquero, lo que no se alcanzó, ya que nunca se pasó por este la merluza, la principal especie de la época, con lo cual se desvirtuó el objetivo.

La sanción de la Ley de Pesca 24.922 en 1997/8, elaborada con el pretexto de una aparente federalización de la pesca, no produjo una distribución cierta del recurso y la industria, sino, una mera distribución del 50% del Fondo Nacional de Pesca, consolidándose la privatización del recurso, la extranjerización de la explotación y la concentración de la actividad -en lo Institucional y en lo económico- donde perdieron participación las provincias, las industrias nacionales y los trabajadores.

Todos estos esfuerzos aislados desincronizados, no nos aseguran soberanía nacional territorial, económica, social y alimentaria.

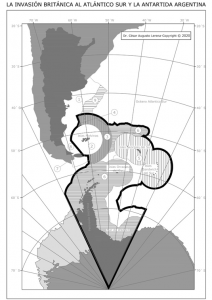

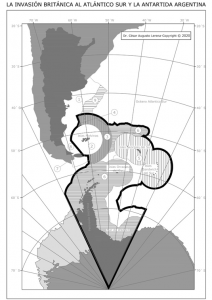

Ello se agrava por la ocupación territorial marítima e insular del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El RU tiene ocupado el archipiélago desde 1833, año en que desalojó al gobierno argentino de Malvinas y, desde 1982 fue invadiendo los territorios marítimos argentinos y desde el 2011 tiene ocupado al menos 1.639.900 Km2, sin contar sus pretensiones sobre la Plataforma Continental y la Antártida Argentina. Al menos desde 1976 y hasta la fecha, el Reino Unido ha otorgado en el área de Malvinas de la ZEE Argentina, licencias pesqueras a buques propios y de terceros países. Estos buques pesqueros extrajeron un promedio anual de 246.220 toneladas de recursos pesqueros argentinos, es decir, que desde 1976 (44 años) extrajeron unas 10,8 millones de toneladas de diversas especies de pescados y moluscos argentinos por un valor estimado en los 28,2 mil millones de dólares, más los intereses y la pérdida de chance, ya que, agregado valor a esas materias primadas y, colocados los productos finales en el mercado minorista, podrían haber significado un valor aproximado del orden de los 197 mil millones de dólares. Accesoriamente, pero no menos importante, estas capturas han producido un desequilibrio en el ecosistema argentino pesquero, cuyas consecuencias sobre la sostenibilidad de las especies en el mar argentino resultan invaluables e impredecibles. Por un lado, el Rendimiento Máximo Sostenible determinado anualmente por el INIDEP no contempla el volumen capturado a través de estas licencias ilegales británicas y por el otro la internacionalización del mar por parte del RU atrajo al Atlántico Sur una flota extranjera que depreda los recursos migratorios argentinos en la Alta Mar.

Dr. César Augusto Lerena © 2020. Reservado todos los derechos (mapa y texto). Esquema aproximado. Autorizada su reproducción mencionando la fuente.

- Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), parte de ella por el Tratado del Río de la Plata y su frente Marítimo, Zona Común de Pesca con Uruguay, con bajo control de las fuerzas armadas y de seguridad argentinos que, junto con los espacios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña alcanzan a los 3.146.345 de km2. Zona periódicamente invadida por buques extranjeros ilegales;

- ZEEA ocupada por la fuerza por el Reino Unido de Gran Bretaña, de unos 438.000 Km2, denominada por los británicos FICZ (Falklands Interim Conservation and Management);

- Zona llamada del “gallinero” o “medialuna” acordada con fines de conservación por el Reino Unido y la Cancillería Argentina (Cavallo), denominada por los británicos FOCZ (Falklands Outer Conservation Zona), de unos 400 mil km2;

- Espacio establecido y denominada GAP en forma unilateral por los británicos dentro de la ZEEA, rica en calamar de unos 1.900 Km2;

- Área Marítima Protegida determinada en forma ilegal por el Reino Unido en territorio marítimo argentino, de 1.070.000 Km2 alrededor de las Islas Georgias del sur y Sándwich del sur;

- Área pretendida por el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la Plataforma Continental Argentina y la Antártida Argentina, que se superpone con los derechos argentinos de esos espacios;

- Área Marítima Protegida (AMP) “Namuncurá” establecida por Argentina de unos 32.336 Km2que facilita el desarrollo de las especies que migran hacia el área de Malvinas;

- Área de 100.000 Km2de explotación offshore petrolera otorgada a varias empresas inglesas o con vínculos con Malvinas;

- Área de 150 millas más allá de la ZEE Argentina, un espacio marítimo estimado en unos 600.000 Km2 pretendido por el Acuerdo de conservación y explotación entre OPRAS y las Cámaras españolas y argentinas (CAPECA-CAPA). Todo ello agravado porque el Acuerdo de Investigación Conjunta de Pesca entre Argentina y el Reino Unido, a través de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), se extiende en un área marítima que excede la zona de exclusión ilegal británica en Malvinas (hoy suspendido). 16/6/2020.

Si no se consolida un PROYECTO DE DESARROLLO NACIONAL que hay que sostener en el tiempo, NO HABRÁ SOBERANÍA NACIONAL; por ello, me permito efectuar un PLAN, del que describo sus títulos, la mayoría de los cuales, he desarrollado en profundidad y, describo, sin un orden de prevalencia:

- LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL ATLÁNTICO SUR.

No puede esperarse que una Subsecretaría Pesca pueda manejar un área estratégica de la Nación; menos aún en una estructura que no tiene nada que ver con el mar, los territorios insulares australes ni la pesca como es el Ministerio de Agricultura y, teniendo en cuenta, que este sector exporta por unos 2.000 mil millones de dólares/año; debe llevar adelante las políticas de consumo interno y de radicación industrial estratégica e intervenir en la recuperación del Atlántico Sur y Malvinas. Con mucho menos responsabilidades, Francia acaba de crear el Ministerio del Mar. Francia continental tiene una ZEE de 335.000 km2 contra los 3.146.345 km2 de Argentina y toda la problemática que tenemos en área austral del Atlántico Sur. Francia produce unas 750 mil toneladas de productos pesqueros y tiene un déficit pesquero entre su producción e importación del orden de los 1.700 millones de euros anuales. La Argentina es vendedor de productos pesqueros a Francia (unos 50 millones dólares) y, mientras Francia tiene un consumo de 33,7kg per cápita (2019) la Argentina 6Kg. lo que nos da una idea de la potencialidad de esta actividad, sumada a la explotación de hidrocarburos y la necesidad de compatibilizarlas.

Referencias:

Lerena, Cesar A. “¿Reducir Ministerios o mejorar la calidad de funcionarios?” ‹15/9/2018›.

Lerena, César A. “El PBI del Atlántico Sur Argentino” ‹7/2/2019›.

Lerena, César A. “Argentina un Estado Marítimo con un Atlántico Sur abandonado” ‹27/5/2020›.

- ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL

2.1. El Brexit, Malvinas y Pesca.

Toda la Cancillería y sus diplomáticos especializados deberían trabajar en Europa para que los denominados Territorios de Ultramar británicos no formen parte de un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea y, en el caso que ello no se logre, las capturas que se realicen en el Área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina sean tipificadas originarias del Atlántico Sur, es decir extracomunitarias y, sujetas a los mismos aranceles que sufren los productos argentinos. Los vuelos a San Pablo deben cancelarse porque le abren las puertas al mundo a las materias primas argentinas capturas con licencias ilegales británicas.

Referencias:

Lerena, César A. “El Malvexit frente al Brexit británico” ‹2/10/2018›.

Lerena, César A. “Las capturas pesqueras de Malvinas ante el Brexit” ‹23/11/2018›.

Lerena, César A. “El Absurdo vuelo a Córdoba y San Pablo” ‹25/11/2018›.

Lerena, César A. “El Acuerdo Eurosur y el Brexit, la Industria Pesquera y la Soberanía Nacional” ‹19/7/2019›.

Lerena, César A. “Brexit, Pesca y Malvinas, ¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!” ‹3/7/2020›.

2.2. Las Declaraciones de Madrid (Los Acuerdos de…) y el Pacto de Foradori-Duncan.

Se Declare finalizada la “Declaración de Madrid” y la “hoja de ruta” Foradori-Duncan. La Cancillería ya lo hizo parcialmente en estos días al suspender las investigaciones conjuntas de pesca con el Reino Unido y, debería, del mismo modo, cancelar la autorización de los vuelos de Malvinas a San Pablo. A partir de ello, deben iniciarse nuevas negociaciones con aprobación del Congreso Nacional que permita a nuestro país avanzar hacia un acuerdo que ponga vencimiento a la fórmula del paraguas.

Referencias:

Abruza, Armando “El Comunicado Conjunto argentino-británico del 13 de septiembre de 2016. Su naturaleza jurídica respecto de la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”. Anuario Argentino de Derecho Internacional XXV, Córdoba, Ediciones Lerner S.R.L. 89:116; 2016).

Lerena, César A. “La negociación Anglo-Argentina sobre Malvinas” ‹28/3/2018›.

Lerena, César A. “Soberanía y Recursos Naturales en el Atlántico Sur y Malvinas” ‹13/4/2018›.

Lerena, César A. “El Atlántico Sur Argentino Enajenado” ‹14/7/2018›;

Lerena, César A. “El G20 y la extranjerización total del Atlántico Sur” ‹4/12/2018›.

Lerena, César A. “Canciller Jorge Faurie explíquenos cómo debatirá la Soberanía de Malvinas” ‹24/12/2018›.

Lerena, César A. “El simpático Embajador Kent” ‹7/1/2019›.

Lerena, César A. “El ejercicio de la soberanía pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.

Lerena, César A. “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega del calamar argentino” ‹1/2/2019›.

Lerena, César A. “De la investigación pesquera independiente a la colaboración de un Almirante Argentino con el invasor de Malvinas” ‹18/2/2019›.

Lerena, César A. “El oscuro Tratado de Madrid” ‹2/4/2019›.

Lerena, César A. “El INIDEP ¿Instituto de investigación o delivery británico?” ‹11/7/2019›.

Lerena, César A. “La investigación argentina ¿al servicio de la Nación o del Reino Unido?” ‹19/8/2019›.

Lerena, César A. “La causa Malvinas. Una causa imprescriptible” ‹22/2/2020›.

Lerena, César A. “El Atlántico Sur Argentino ocupado por Britania, España y China” ‹8/5/2020›.

Lerena, César A. «El gobierno debe “Declarar Finalizadas” las Declaraciones Conjuntas de Madrid» ‹25/6/2020›);

2.3. Reclamo de lucro cesante al Reino Unido.

Reclamar al Reino Unido el lucro cesante y, subsidiariamente a todas las empresas que pescaron en el área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina por un valor estimado a los 28 mil millones de dólares, más los intereses y la pérdida de chance estimado en el valor agregado y la colocación de los productos minoristas que podrían alcanzar a los 197 mil millones de dólares.

Referencias:

Lerena, César A. “El resarcimiento económico del Reino Unido a la Argentina” ‹20/6/2020›.

2.4. Acción respecto al dominio de los Recursos Migratorios y la pesca ilegal (INDNR) ante la O.N.U. De acuerdo con la Res. del Consejo Federal Pesquero Nº 1/2008 del 27 de febrero de 2008; el Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo de la Unión Europea del 29 de septiembre de 2008; los artículos 4º, 5º, 22º y 23º de la Ley 24.922; el artículo 2º de la Ley 24.543; la CONVEMAR, su Preámbulo y los art. 55º, 56º, 58º, 61º a 64º, 69º, 70º, 87º, 89º, 94º, 100º, 101º, 117º a 119º, Cancillería debe actuar ante la O.N.U. para obtener el reconocimiento de la preferencia en la administración de los Estados Ribereños sobre sus Recursos Migratorios originarios de las Z.E.E. a efectos de erradicar la pesca ilegal donde entre 350 y 500 buques extranjeros depredan el Atlántico Sur.

Referencias:

Lerena, César A. “El desacuerdo pesquero de N.Y. y el control del estado ribereño de la pesca en Alta Mar” ‹15/1/2019›.

Lerena, César A. “La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.

Lerena, César A. “Los Derechos Provinciales sobre los Recursos Originarios Pesqueros» ‹10/5/2019›.

Lerena, César A. “La captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y la reducción de la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.

Lerena, César A. “El Pez por la boca muere y el Pez grande se come al chico” ‹29/7/2020›.

Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de ‘Pesca No Reglamentada’ en alta mar”.

2.5. Llamados a Concurso y Acuerdos para la pesca en la Alta Mar.

El Estado argentino debe constituirse como Administrador de hecho, llamando a Concurso para la explotación de los recursos migratorios originados en la ZEE en Alta Mar y al mismo tiempo promover acuerdos estratégicos con China, España y Brasil, desalentando la pesca ilegal en la ZEE Argentina, la captura de los recursos migratorios en la Alta Mar y, muy especialmente, la que se realiza con licencias ilegales británicas en el Área de Malvinas de la ZEE Argentina. Revisar las bajas de los buques chinos que operan en Argentina del Registro Nacional de Beijing de las matrículas.

Referencias:

Lerena, César A. “Cientos de Pesqueros Extranjeros sin control en el Mar Argentino” ‹10/10/2018›.

Lerena, César A. “Las inversiones pesqueras gallegas en la Argentina” ‹20/9/2019›.

Lerena, César A. “ESPAÑA ¿LA MADRE PATRIA? 200 años llevándose los recursos” ‹22/5/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 1ra Parte?” ‹3/6/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur, 2da. Parte? Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño” ‹5/6/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 3ra Parte? Cuando la Política Pesquera no se maneja en la Argentina” ‹10/6/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 4ta. Parte? La extranjerización de la política pesquera y la internacionalización del mar argentino” ‹12/6/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 5ta. Parte? La Cuarta Invasión Británica a la Argentina” ‹16/6/2020›.

Lerena, César A. “Cómo acordar la captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y reducir la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.

Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de “Pesca No Reglamentada” en alta mar”.

2.6. Rechazar la ratificación del Acuerdo de Nueva York

Promover ante el Congreso el rechazo a la ratificación del Acuerdo de Nueva York que habilitaría a las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) con efectos contrarios a la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Ratificación que supondría delegar en los Estados Extranjeros nuestra administración del Atlántico Sur y la profundización de la ocupación británica de éste.

Referencias:

Lerena, César A. “Malvinas y el Atlántico Sur no valen un Atún” ‹4/8/2018›.

Lerena, César A. “El desacuerdo pesquero de Nueva York y el control del estado ribereño en la Alta Mar” ‹15/1/2019›.

Lerena, César A. “Cómo ayudar al Reino Unido a administrar el Atlántico Sur” ‹10/4/2020›.

Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de ‘Pesca No Reglamentada’ en alta mar”.

2.7. El boicot biológico. No se desarrolla este proyecto por razones de reserva.

2.8. Firmar un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero del Sur (MERCOPES).

Latinoamericanizar el Atlántico Sur y Pacífico sudeste (Argentina, Brasil, Uruguay y Chile) para contraponerse a las políticas de internacionalizar el Atlántico Sur del Reino Unido (Gran Bretaña/España/China).

Referencias:

Lerena, César A. ”Protocolo Adicional «Mercado Común Pesquero del sur” (MERCOPES) del tratado del mercado común del sur (MERCOSUR) En el atlántico sudoccidental y pacífico sudeste” ‹12/2019›.

2.9. Revitalizar y ampliar el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. La política portuaria.

Tanto en lo referente a la política portuaria, de navegación y pesquera, pero también para integrarnos social y económicamente, donde la Argentina, podría compensar al Uruguay las pérdidas que habrían de ocasionarle la efectiva prohibición del uso de puertos a los buques extranjeros que pescan en Malvinas o clandestinamente dentro de la ZEE Argentina o sus recursos migratorios en la Alta Mar. La Argentina debe reformular la política portuaria nacional y su emplazamiento estratégico. Sus puertos deben estar aptos para realizar las operaciones de buques mercantes y portacontenedores, de modo de asegurar el traslado marítimo y fluvial de mercaderías en todo el litoral patagónico y bonaerense; la hidrovía y, al mismo tiempo, convenir la construcción de un amplio puerto binacional concentrador de aguas profundas, cercano al límite exterior del Río de la Plata, que facilite las operaciones de los grandes buques, el comercio, optimice el control aduanero, reduzca costos, resguarde el acceso a la Cuenca del Plata y el ingreso norte al Atlántico Sudoccidental.

Referencias:

Lerena, César A. “El destrato del Río de la Plata y su Frente Marítimo” ‹7/1/2019›.

Lerena, César A. “El Puerto de Montevideo y el Atlántico Sur Chino” ‹17/3/2019›.

2.10. Acuerdo con Chile.

Debería profundizarse las relaciones culturales, comerciales y turísticas con Chile de modo de fortalecer los vínculos con este país. En este sentido, es necesario mejorar la vinculación de la Argentina con Chile y viceversa, a través de corredores bioceánicos; acuerdos de libre comercio y disponibilidad de energía e intercambios universitarios. Promover el dictado de una legislación pesquera única que facilite el control de la pesca ilegal (INDNR) en ambos océanos y acuerdos relativos a la investigación y conservación pesquera para optimizar los recursos de la ciencia y la tecnología; coordinar un plan turístico binacional de modo de promover la explotación de ambos mares y sus archipiélagos australes. La integración debería comenzar con el interés común en el canal de Beagle, la Antártida, los proyectos que permitan el intercambio de bienes y servicios y, la navegación y control del Estrecho de Magallanes.

Referencias:

Lerena, César A. “Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero del sur (MERCOPES) del tratado del mercado común del sur (MERCOSUR) En el atlántico sudoccidental y pacífico sudeste” ‹12/2019›.

2.11. Pre-Acuerdo con la Unión Europea.

Promover la revisión de este Pre-Acuerdo, con el objeto de establecer: a) que los productos originados en el Atlántico Sudoccidental (Área FAO 41 y 48) o migratorios o asociados a ésta deben encontrarse certificados por la Argentina o la República de Uruguay, en su caso, para su ingreso a la Unión Europea y, b) autorizar el ingreso sin aranceles en forma inmediata a la Unión Europea de los productos pesqueros con alto valor agregado.

Referencias:

Lerena, César A. “Claroscuros del Acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea en materia pesquera e industrial naval” ‹30/6/2019›.

2.12. Las Georgias del sur y las Sándwich del sur. La Argentina debería prestar más atención a estas islas, porque pueden constituirse en los fundamentos más fuertes de la pretensión británica de la Antártida.

2.13. La Antártida “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica”.

La Argentina debería promover la Adhesión del Tratado Antártico por parte de los países de Suramérica.

En atención al Tratado Antártico y, sin menoscabo a los derechos de soberanía territorial, que se dejan en claro en el artículo IV inciso 1 y 2 del referido Tratado y, teniendo en cuenta las superposiciones territoriales en los reclamos, el gobierno argentino debería invitar a todos los países de América del Sur a adherir al Tratado, de acuerdo con lo previsto en el artículo XIII inciso 1 para acordar con ellos la transformación del Continente Antártico, -como nos indicara el Gral. Jorge Leal- en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica” y convenir con estos países, en el marco de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA) la explotación de los peces, crustáceos y moluscos al sur de la latitud 60ºS.

Referencias:

Lerena, César A. “El ejercicio de la soberanía pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.

- ACCIONES A NIVEL NACIONAL

3.1. Considerar un delito penal la pesca ilegal.

El gobierno ha enviado al Congreso una modificación de la ley de pesca (24.922) para agravar las multas, pero es insuficiente. Para desalentar la pesca ilegal hay que decomisar los buques, las mercaderías y penalizar con prisión a quienes realizan pesca ilegal y, por cierto, controlar el mar, ya que sin aprehensión no hay multas.

Referencias:

Lerena, César A. “Escrito y proyecto de reforma del artículo 186º del Código Penal del autor: La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.

Lerena, César A. “Cómo acordar la captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y reducir la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.

3.2. Declarar zona de emergencia pesquera y ambiental en el área de Malvinas de la ZEE Argentina. Entendiendo que la explotación pesquera dentro de las 200 millas alrededor del área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina afecta al ecosistema total del Atlántico Sur, por cuanto el Rendimiento Máximo Sostenible (la captura biológicamente sostenible), no puede ser determinada por la Autoridad de Aplicación Argentina y, por lo tanto, la captura en esa área produce un desequilibrio en el ecosistema, declarar Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental el área de Malvinas de la ZEE Argentina mientras este territorio insular y marítimo se encuentre ilegalmente ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña y, por tal motivo, la Argentina, a través del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) no pueda determinar el stock pesquero y la Captura Máxima Sostenible de las especies en esa área, ni la Autoridad de Aplicación Argentina y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico puedan ejercer la administración de los recursos naturales previstos en esta Ley, asegurando la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Referencias:

Lerena, César «Artículo 22º del Proyecto de Ley del autor: “Modificación del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922. La pesca en la Zona Económica Exclusiva o de las especies migratorias nacionales más allá de las 200 millas marinas por parte de buques nacionales y extranjeros” ‹1/3/2020›.

Lerena, César “La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.

3.3. Poner a pescar a la flota congeladora y potera argentina fuera de las 200 millas y los recursos que migran a Malvinas.

Eliminando todos los impuestos a esta flota (incluso al gasoil), para competir con la flota extranjera y desalentar la instalación de estas en el Atlántico Sur. El plan pesquero debe priorizar la captura de la población sud-patagónica de calamar que migra a Malvinas y al área adyacente a la ZEE Argentina.

Referencias:

Lerena, César “La Actividad Pesquera Argentina no tiene futuro sin las ayudas de la competencia internacional” ‹7/7/2020›.

3.4. Declarar de función social el mar y el recurso pesquero argentino.

El Mar y la Unidad Económica pesquera como función social no solo favorecerá la protección y preservación del medio marino, una mayor y mejor distribución del recurso y, la investigación científica marina, sino que también dejará en claro ante la comunidad internacional, que estos recursos son elementos esenciales para las pesquerías del litoral marítimo argentino, ajustándose a las prioridades que determina la CONVEMAR. La explotación de estos recursos por parte de los particulares se realiza con sujeción a las reglas que fija el Estado, quien, como titular del recurso, es quien habilita a los buques a acceder a los caladeros y es el concedente de las Cuotas y las Autorizaciones. Cada una de las especies que viven en el mar conforman el recurso pesquero, dependen del agua y del medio marino y, se encuentran en un ecosistema interdependiente en el que se retroalimentan y, cuya armonía debe mantenerse para asegurar su sostenibilidad intergeneracional. Este sistema biológico complejo debe, de igual manera, ser sustentable, permitiendo el acceso a cada pescador o empresa, en un equitativo acceso al recurso, que permita su explotación por parte de las grandes empresas, pero también una “Unidad Económica Pesquera”, para que los pequeños y medianos empresarios puedan vivir y desarrollarse a partir de la actividad. Puede haber empresarios más o menos exitosos, pero no pequeños empresarios donde la Unidad Económica de Explotación Pesquera sea deficitaria y deban terminar transfiriendo sus cuotas y autorizaciones. El Estado debe trabajar en una sostenibilidad biológica, pero también ambiental, económica y social.

Referencias:

Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹135:139, 2019›.

Lerena, César “La Reforma Federal y Social Pesquera. El reparto de los Recursos Pesqueros del Estado” ‹25/6/2019›.

Lerena, César “El Mar y la Unidad Económica pesquera como función social” ‹4/7/2019›.

Lerena, César “Mas divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. El próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.

3.5. La Administración de los Recursos Provinciales Pesqueros.

A la hora de reformar la Ley 24.922 deberá analizarse una legislación pesquera nacional, a cuyo amparo, los funcionarios federales actuantes de turno regularon la actividad provocando un grave perjuicio económico, industrial y social a las Provincias del litoral marítimo. Con el pretexto de una participación de los fondos del FONAPE, facultades y derechos quedaron conculcados cuando en 1998 se sancionó la mal llamada Ley Federal de Pesca, a través de la cual la Nación se apoderó de los recursos naturales originarios de las provincias del litoral marítimo y produjo la más grande concentración pesquera de todos los tiempos.

Referencias:

Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹147:152, 2019›.

Lerena, César “Los Derechos Provinciales sobre los Recursos Originarios Pesqueros” ‹10/5/2019›.

Lerena, César “El Gobierno Federal debe dejar de depredar los recursos originarios de las provincias” ‹24/05/2019›.

3.6. La exportación sin impuestos internos.

Eliminar los impuestos a los productos pesqueros exportables (entre ellas al gasoil) y otorgar reembolsos para equilibrar los subsidios que recibe la actividad en la UE y China y los aranceles que cobran a las importaciones, de modo tal de favorecer la competencia argentina y reducir la pesca ilegal.

Referencias:

Lerena, César “La Actividad Pesquera Argentina no tiene futuro sin las ayudas de la competencia internacional” ‹7/7/2020›.

3.7. Dotar a la Armada Argentina y a la Prefectura Naval de los elementos de persuasión necesarios.

La asignación del Fondo Nacional Pesquero lo dice todo: asignación anual para la administración $30.451.957 y para patrullaje y control $7.400.000. Recordemos que la ZEE Argentina tiene 3.146.345 km2. Se necesita disponer de al menos de cinco buques clase Gowind similares al Bouchard con cañones de 40mm (hay otros países que tienen patrullas con piezas de 76mm) y dos ametralladoras manuales de 12,7mm, de modo que puedan actuar en forma efectiva si el buque ilegal intentara escapar y, efectuar el relevo correspondiente sin desatender la zona de conflicto. Las naves equipadas con helicópteros bimotor polivalentes artillados del tipo AS 555 Fennec 2. A ello, hay que agregar unos cuatro aviones de vigilancia naval P-3 Orion o S-2 Tracker. Por supuesto que esto supone además dotar del presupuesto necesario para las operaciones. Y hay que disponer también de equipamiento para controlar el Estrecho de Magallanes.

Referencias:

Lerena, César “¿Quién instruye a la Prefectura en un Mar sin control?” ‹30/1/2019›.

Lerena, César “La Defensa Nacional del Atlántico Sur” ‹11/5/2020›.

3.8. Reformar la ley de pesca.

Para asegurar que este recurso del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, garantice valor agregado, empleo y radicación industrial es necesario reformar la Ley. Las cuotas de captura se vencen en 2024, razón por la cual hay que elaborar un modelo que asegure la radicación industrial, poblacional, el agregado de valor y la mano de obra argentina y evite la concentración empresarial, de modo de que el recurso se distribuya entre todos los empresarios, cualquiera fuese su tamaño e importancia. Muchas de las cuestiones que se plantean en este modelo dependen de esta reforma.

Referencias:

Lerena, César “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Pesquera” ‹2014›.

Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹2019›.

Lerena, César “Proyecto de modificación de la ley 24.992” ‹2019›.

Lerena, César “La pesca en la Zona Económica Exclusiva o de las especies migratorias nacionales más allá de las 200 millas marinas por parte de buques nacionales y extranjeros” ‹1/3/2020›.

Lerena, César “Soberanía Nacional. Atlántico Sur y Pesca” ‹26/2/2018›.

Lerena, César “El ejercicio de la Soberanía Pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.

Lerena, César “El gobierno busca adelantar la renovación de cuotas de pesca para entorpecer la Política Pesquera de Alberto Fernández” ‹26/8/2019›.

Lerena, César “El Consenso para la Reforma Pesquera. El Desarrollo y la Ocupación del Atlántico Sur” ‹4/11/2019›.

Lerena, César “La transición y el proyecto pesquero nacional” ‹21/11/2019›.

Lerena, César “Mas divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. el próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.

Lerena, César “Toda la atención del mundo pesquero en el atlántico sur ¿Y quién establece la política pesquera nacional (Artículo 9º de la Ley 24.922)?” ‹28/6/2020›.

3.9. Eliminar el descarte pesquero.

Eliminar el descarte de la pesca incidental o de otro tipo, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y en el art. 21º incisos g, h, l, m y o) de la Ley 24.922 desde 1998; de modo de darle un aprovechamiento industrial a unas 300 mil toneladas anuales que se descartan, que podrían suministrar proteína de la mejor calidad biológica a tres millones diarios de niños y adolescentes.

Referencias:

Lerena, César “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Pesquera” ‹2014›.

Lerena, César “Sin Depredación y Descarte pesquero no habría niños con hambre en la argentina” ‹3/2019›.

Lerena, César “La provisión diaria de alimentos proteicos a tres millones de niños desde la pesca” ‹24/10/2019›.

3.10. Apoyar a la flota Mercante y fluvial y la Industria Naval Pesquera y promover la renovación de la flota pesquera.

Ejecutar la Ley de Marina Mercante y Fluvial y elaborar una Ley de reforma que incorpore los artículos vetados por el presidente Macri para asegurar que todo el flete en el mar y los ríos se realice mediante buques argentinos y, sancionar el proyecto de Ley de Promoción de la Industria Naval Pesquera (S-2131/18, 27/6/18) para garantizar la construcción nacional. Derogando al mismo tiempo el DNU-2019-145-APN-PTE que promueve la construcción naval extranjera y prorroga la renovación de la flota pesquera obsoleta.

Promover una Ley Nacional para que todas embarcaciones, barcazas y/o plataformas de cualquier naturaleza que se deban construir para el Estado o Sociedades Mixtas deben construirse en los Astilleros del Estado Nacional o Provincial.

Referencias:

Lerena, César; Lugarini, Fabian “Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional” ‹29/11/2017›.

Lerena, César; Lugarini, Fabian “Ley de Régimen de Promoción de la Industria Naval Pesquera Argentina” (S-2131/18, ‹27/6/18›.

Lerena, César “Una Ley de Marina Mercante para recuperar la hidrovía y el transporte marítimo de la producción regional” ‹16/11/2016›.

Lerena, César “Las inadmisibles pérdidas humanas por falta de políticas pesqueras e industriales navales” ‹11/6/2018›.

Lerena, César “Modernizar la Flota Pesquera a partir de 2040 y mantener hasta entonces los buques obsoletos pescando” ‹7/1/2019›.

Lerena, César “De la renovación de la flota pesquera a la transferencia del patrimonio nacional” ‹16/1/2019›.

Lerena, César “¿Por qué comprar buques pesqueros usados?” ‹14/2/2019›.

Lerena, César “La necesidad y urgencia para postergar la renovación de la flota el DNU. ¿Dónde nos hundimos?” ‹19/3/2019›.

Lerena, César “En la industria pesquera y en la naval pesquera la necesidad y la urgencia no es buena consejera” ‹23/3/2019›.

Lerena, César “Hablen con Paco. A propósito de la renovación de la flota pesquera” ‹9/5/2019›.

Lerena, César “Sobre consensos y olvidos. El aval del Estado en la Renovación de la Flota Pesquera” ‹22/5/2019.

Lerena, César “El gobierno federal debe avalar los créditos para renovar la Flota Pesquera Nacional” ‹6/6/2019›.

Lerena, César “Proyecto de Ley sobre utilización de los Astilleros Nacionales en las Construcciones navales del Estado” ‹en elaboración›.

3.11. La generación de empleo y la registración del empleo.

Si bien de la ejecución de los distintos proyecto habrá de producir una importante demanda de empleo, el gobierno debiera hacer conocer al sector productivo y del trabajo, dentro de las directrices del plan, que en la explotación de los recursos pesqueros del Estado se habrá de concesionar a aquellas empresas cuyos proyectos pesqueros generen alto valor agregado; es decir, que, tratándose de una actividad fundamentalmente exportadora, genere el ingreso de divisas para el país y ocupación de mano de obra intensiva y calificada. La adjudicación de Cuotas o Autorizaciones estarán atadas a proyectos pesqueros que aseguren esta premisa básica, de modo, que la administración del recurso sea sostenible, económica, biológica y socialmente, ya que no es admisible, que el 65% de las exportaciones sean commodities y, que la Argentina esté transfiriendo el trabajo, tal es el caso, del reproceso del langostino argentino en Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, etc. o la exportación de pescados sin valor agregado a la Unión Europea o China; mientras la Argentina alcanza tasas de desempleo del orden del 11%. Se combatirá el trabajo no registrado y se privilegiará el modelo industrial sobre el extractivo. La pesca y la industria naval deben transformarse en trabajo para los argentinos.

Referencias:

Lerena, César “La transferencia del trabajo nacional a terceros países” ‹5/10/2019›.

Lerena, César “Más divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. el próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.

3.12. Plan Nacional de consumo de productos pesqueros.

Llevar adelante un Plan con el triple objetivo de mejorar los hábitos alimentarios y la salud de la población; generar un desarrollo industrial que incremente el valor agregado y la mano de obra, promoviendo la pequeña y mediana empresa nacional y, contribuir a mejorar la demanda interna frente a la caída de las ventas. El consumo de productos pesqueros en la Argentina es del orden de los 6kg per cápita anual, mientras que el promedio mundial alcanza los 20kg per cápita. En el caso de triplicarse el consumo, la mayoría de los pescados blancos se destinarían al consumo interno, mientras que gran parte de los moluscos (calamar) y crustáceos (langostino) destinarse a la exportación. La Acuicultura que hoy ocupa un 50% de la producción en el mundo debe ser otra herramienta para disponer de estos productos, donde la Argentina no tiene desarrollo alguno significativo. Entre otras medidas hay que propiciar una inversión pública-privada; reducir al 5% el IVA (ídem que Alemania); instalar los mercados concentradores; fomentar la gastronomía pesquera en los institutos gastronómicos y los restaurantes; promover las bondades del producto en la educación primaria y llevar adelante programas de turismo técnico en las industrias y puertos. El consumo de pescados provee proteínas de alto valor biológico (comparables con la leche materna), grasas insaturadas y sus aportes en Omega 3, vitaminas D y B1, además de micronutrientes esenciales como el yodo y el selenio. El Atlántico Sur tiene muy bajo nivel de presencia de metales pesados como mercurio, plomo y cadmio y plomo, hidrocarburos, plaguicidas, etc., por lo cual, la calidad de sus productos es superior a la de los extraídos en aguas comunitarias (U.E.). Según datos de la FAO el pescado proporciona el 29% del total de las proteínas animales que se consumen en los países asiáticos; el 19% de las que consumen los africanos y el 8% de las consumidas en América Latina.

Referencias:

Lerena, César “El consumo interno de pescado para dinamizar la economía y el empleo” ‹9/9/2014›.

Ley 22.260 ‹29/7/1980›.

AESAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. ‹2020›.

Europa Azul. ‹16/7/2020›.

3.13. Consejo de Malvinas

El Gobierno Nacional elaboró un proyecto de Ley para constituir un Consejo de Malvinas que establezca una Política de Estado respecto a Malvinas; pero, a mi entender, no alcanzaría que solo sea un Consejo Asesor y, además, entiendo, que la representación debería ampliarse en Asuntos de Defensa, Medio Ambiente, Económicos, Energía, Pesca, etc.) para asegurar una mirada interdisciplinaria más amplia y de mayor experiencia y permanencia en el Consejo.

Referencias:

Lerena, César “Proyecto de Decreto de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, Georgias del sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos del Atlántico Sur” ‹19/3/2020›.

3.14. Delimitar la Plataforma Continental y aprobar nuevo Plano bicontinental.

El Gobierno envió un proyecto al Congreso para ratificar las líneas externas de la Plataforma Continental Argentina que alcanzan unos 1.782.000 km2 más allá de las 200 millas, aunque la Comisión de Límites solo recomendó 351.633 km2 ya que el resto de km2 no fue tratada por la Comisión en función de ser un territorio en disputa. No obstante, entiendo que el Plano a elaborar para su debida difusión debería contener la totalidad de kilómetros cuadrados reivindicados.

Referencias:

Lerena, César “Proyecto de Ley de Aprobación del Informe de COPLA, la Recomendación de la Comisión de Límites de la ONU y el Mapa bicontinental y de la Plataforma Continental de la República Argentina” ‹17/3/2020›.

3.15. Modificar la toponimia en Malvinas.

Cambiar los nombres existentes por los nombres de los combatientes caídos en la guerra de 1982 para homenajearlos en forma perpetua.

Referencias:

Lerena, César “El justo reconocimiento de memoria eterna a los Combatientes Caídos en Malvinas. Proyecto de Ley” ‹30/6/2020›.

3.16. Acciones para un Plan de Desarrollo de la Patagonia.

El Estado Nacional y los Estados Provinciales de la Patagonia deben instrumentar y acordar un Plan de Desarrollo de la Patagonia para revertir la situación de baja población (6%); densidad poblacional (3hab/km2); reducido desarrollo industrial (13,9%); agropecuario (5,8%); construcción (6%); comercio (6,9%). Entre otras cuestiones se entiende como muy importante fortalecer las provincias patagónicas del litoral marítimo, en razón, de tratarse de un área estratégica; darle más centralidad a la Provincia de Tierra del Fuego para mejorar el control del Atlántico Sur; dotar a esta Provincia de apoyo económico y financiero para concretar la conexión de Tierra del Fuego con el continente; incrementar la industrialización pesquera, favoreciendo con reembolsos la generación de valor agregado y empleo en sus producciones; reducir los costos de fletes a través del incremento del flete marítimo patagónico para bajar los costos del transporte; prohibir en las provincias patagónicas la instalación de aeropuertos privados con capacidad para operar aviones de gran tamaño o militares y, desactivar los existentes; instalar un puerto y una base militar aérea y de logística en la Isla de los Estados y otorgar cuotas de pesca a las empresas que instalen industrias procesadoras en esa Isla y, modificar el régimen de representación en la Cámara de Diputados de la Nación (36) para que las Provincias patagónicas tengan una mayor representación.

3.17. Instalación de Mercados Concentradores Mayoristas y renovar la confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación.

Instalar esos Mercados en varias ciudades de la Unión Europea con el objeto de promover los productos argentinos en el mundo y facilitar la exportación y el comercio de las pequeñas y medianas empresas. En el país, hacerlo en las principales ciudades portuarias para mejorar la transparencia de los desembarcos y, poner al acceso de los distribuidores y todas las empresas, las materias primas pesqueras y, paralelamente asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo, con certificaciones argentinas que garanticen la calidad de estos.

Referencias:

Ley 22.260 ‹29/7/1980›.

3.18. Autonomía en la investigación Pesquera.

Dar plena autonomía a la investigación pesquera y a los investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para asegurar la transparencia en las investigaciones que permita garantizar la sostenibilidad de las especies.

Referencias:

Lerena, César “La desactivación del INIDEP, el default científico y la intervención de la investigación” ‹4/12/2018›.

Lerena, César “La Ciencia no se puede intervenir” ‹21/12/2018›.

Lerena, César “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega biológica del calamar argentino” ‹1/2/2019›.

Lerena, César “De la investigación pesquera independiente a la colaboración de un Almirante Argentino con el invasor de Malvinas” ‹18/2/2019›.

Lerena, César “El INIDEP ¿Instituto de investigación o delivery británico?” ‹11/7/2019›.

Lerena, César “La investigación argentina ¿al servicio de la Nación o del Reino Unido?” ‹19/8/2019›.

3.19. Explotación de hidrocarburos.

El gobierno debería promover la realización de exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en el Atlántico Sur, teniendo en cuenta, que el offshore en aguas profundas es el segundo tipo de explotación de hidrocarburos de mayor expansión detrás de la no convencional. La Argentina, debería ocupar un espacio destacado en esta materia en el Atlántico Sur, de modo de orientar el interés de las inversiones a YPF y, además de los efectos económicos y ambientales que podría generar esta actividad, tener una presencia nacional en las áreas que lindan entre Malvinas y el continente y, la restricción de concesiones a empresas británicas o que tengan interés en Malvinas, aplicando la ley Solanas Ley 26.659 sancionada en 2011.

Referencias:

Ley 26.659 del 16 de marzo de 2011.

3.20. La educación, capacitación, turismo y deportes.

Promover la educación relativa al mar argentino; los hábitos culturales, alimentarios y ambientales y, alentar la capacitación científica, profesional, técnica y de oficios vinculados con el mar, la industrialización y el consumo de los productos originados en el mar. Promover y subvencionar el turismo marítimo de todo el litoral bonaerense y patagónico, los archipiélagos, la Antártida y los territorios nacionales limítrofes con Chile, entre ellos el Canal del Beagle, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos y, otros que fueran de interés del gobierno provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Los planes de turismo debieran promover y subvencionar la visita de argentinos al archipiélago de Malvinas, como forma de reafirmar la titularidad argentina de esos territorios nacionales. Promover la construcción de puertos deportivo-pesqueros en el litoral bonaerense y patagónico para incentivar la práctica deportiva náutica y la pesca artesanal.

3.21. Desarrollo de Malvinas.

El gobierno nacional debería elaborar un proyecto de desarrollo portuario, vial, industrial, agropecuario, social, turístico y ambiental de las Islas Malvinas e incorporarlo al presupuesto nacional, de modo, de poner de manifiesto ante la comunidad internacional y los habitantes de las Islas, la voluntad argentina, de que habrá de trabajar para el desarrollo sostenido de Malvinas, en el caso de extinguirse la invasión británica de este territorio argentino, asegurándoles a sus habitantes los recursos necesarios para garantizarles la felicidad y el modo de vida.

3.22. La regulación de los espacios. Se propician las reformas profundas indispensables, modificar o reglamentar algunas leyes argentinas, tales como la de Defensa Nacional (Ley 23.554 y afines); Código Aeronáutico (Ley 17.285 y mod., 23.399); Seguridad Interior (Ley 24.059 y mod.); Espacios marítimos y líneas de base (Ley 23.968); Pesca (Leyes 24.922 y 26.386); Hidrocarburos (Leyes 17.319, 26.197, 26.659, 27.007 y 27.444); Puertos (Ley 24.093 y provinciales del litoral marítimo); Navegación (Leyes 20.094, 2.637, 17.371, 21.763, 22.228, 26.354, 26.994, 27.077 y 27.419); Ley de Marina Mercante y Flota Fluvial (Ley 27.419, Art. 10º y 13º); Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (Ley 20.645); Ambiente (Ley 25.675); Ministerios (Ley 22.520 y mod.) y, toda Ley aplicable referida al Atlántico Sur, para ajustarla al objeto.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright ©2020