César Augusto Lerena*

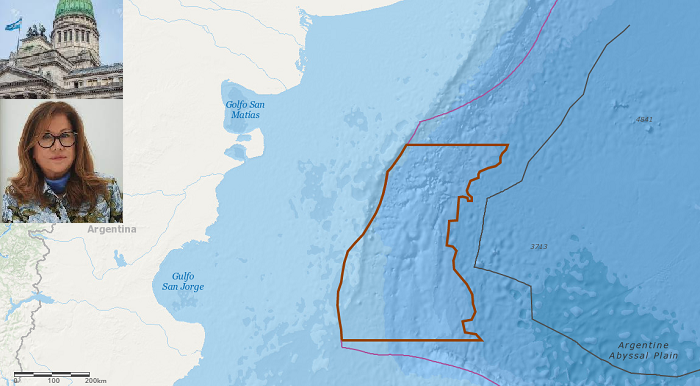

En el Congreso de la Nación se ventila el proyecto 1039-D-2022 de la diputada Graciela Camaño “Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul¨ categorizada como Reserva Nacional Marina Estricta que abarca un área de la Plataforma Continental Argentina más allá de las 200 millas marinas, con una superficie de 148.000 km2, trece veces el tamaño del Archipiélago de Malvinas y, una nueva área de “protección” de las Islas ocupadas por el Reino Unido, por obra de los británicos, pero también de los argentinos.

Las Malvinas están militarizadas, la plataforma continental extendida alrededor de Malvinas en disputa (1.430.367 km2 según la Comisión de Límites de las Naciones Unidas); al este de Malvinas, la Zona de Conservación (FOCZ) acordada por Cavallo en 1990; al sur la Reserva ecológica de 1.070.000 km2 establecida en forma unilateral por el Reino Unido en 2011 alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y violando el Tratado Antártico; alrededor de Malvinas la FICZ ilegal de unos 438.000 km2 establecidas por el Reino Unido; al oeste las 18 áreas licitadas de unos 100.000 km2 para la explotación offshore en 2019 que se adjudicó a varias empresas británicas violando la Ley 26.659; al noroeste la ocupación ilegal británica de 1.900 km2 de un área de alta concentración de calamar denominada GAP. Faltaba el noreste y llegó el área Marina Protegida Bentónica de 148.000 km2 que favorecerá el otorgamiento de licencias ilegales pesqueras por parte de las autoridades ilegales de los usurpadores de Malvinas y muy probablemente generará la ocupación de nuevos espacios por parte del Reino Unido y, un muy probable conflicto extraño al Atlántico Sur, contrario a la “Zona de Cooperación y Paz” firmada por todos los países occidentales de África y orientales de América.

Ya nos hemos referido sobre este tema (César Lerena “El Proyecto Bentónico Agujero Azul hace agua”, 21/01/2022) por lo que me ha parecido interesante hacer algunos comentarios al artículo de Rodolfo Chisleanschi “Argentina: los intereses que demoran la creación de un área marina protegida en el Agujero Azul” publicado el 02/06/2022 por MONGABAY. Periodismo ambiental independiente en Latinoamérica (https://es.mongabay.com/2022/06/), un trabajo que, aun no concordando en algunos temas, resulta una mirada independiente, poco frecuente en estos temas, donde se mezclan cuestiones ambientales con intereses políticos.

Dice entonces Chisleanschi, con mis comentarios en algunas afirmaciones o comentarios:

«En la plataforma continental argentina existe un gigantesco “supermercado marino” donde acuden a alimentarse especies de toda la cadena trófica y que es conocido como el Agujero Azul.

La falta de gobernanza sobre la pesca en aguas internacionales permite que cientos de barcos ocupen la zona y realicen sus capturas sin ningún tipo de control. (CESAR LERENA: El Área Marina Protegida Bentónica (lecho y subsuelo) no habrá de impedir la pesca en los cursos de agua que no son de jurisdicción argentina).

Un proyecto de ley solicita declarar el lugar como área protegida. La posibilidad de que en el subsuelo haya reservas de hidrocarburos y metales estaría frustrando su creación. (CESAR LERENA: Este mismo artículo indica que no hubo presión del sector petrolero al respecto, sino del pesquero).

El cuerpo va girando hasta completar los 360 grados; los ojos intentan llegar más allá de donde permite la mirada, pero donde sea que enfoquen, el paisaje solo devuelve agua y cielo. El Atlántico Sur se abre inabarcable y bajo la superficie, un torrente de vida, un auténtico “supermercado” alimenticio atrae a una multitud de especies: invertebrados, peces de todos los tamaños, mamíferos marinos, aves, etc.

También hay barcos, muchos barcos. Medianos, grandes, inmensos, y con las más diversas banderas. Están los poteros que buscan calamares (Illex argentinus), los arrastreros que capturan abadejos (Genypterus blacodes) o merluzas negras (Dissostichus eleginoides), los reefers que conservan la pesca en cámaras frigoríficas para trasladarla a los puertos, y los buques tanque que se ocupan de reabastecer con combustible a todos los demás.

La zona se conoce como Agujero Azul, se encuentra sobre la plataforma continental argentina, a más de 300 kilómetros de la costa del golfo San Jorge, en la Patagonia, y además de poseer una riqueza marina extraordinaria, es el eje de una áspera polémica de muy difícil resolución donde se mezclan la biología, el conservacionismo, las leyes internacionales, los intereses económicos y hasta la geopolítica global.

En 2015, las autoridades que por entonces gobernaban el país se plantearon por primera vez la necesidad de proteger esa región oceánica. Hasta ahora las desavenencias entre las diferentes visiones y pretensiones con las que se mira el lugar, que van desde la conservación estricta al desarrollo extractivo sin límite de los recursos mineros y pesqueros, lo han impedido. (CESAR LERENA: El sector pesquero nacional pesca muy poco en esa área, si bien entiende que pueden afectarse sus intereses futuros y, no los de los buques extranjeros, a quienes esta Área Marina no les impedirá pescar con o sin redes de arrastre). Este año, el Congreso argentino tiene una nueva oportunidad de promulgar la ley de creación de un Área Protegida Marítima, y de hecho, el proyecto presentado ya ha superado la etapa de estudio en comisiones y se encuentra apto para ser debatido en la Cámara de Diputados. Que llegue a concretarse o no dependerá de algunas de las razones que se explican a continuación.

Las razones para proteger el Agujero Azul

Las plataformas continentales son las zonas más productivas debido que al tener profundidades que no sobrepasan los 200 metros, la luz penetra favoreciendo la vida. Esa es una de las razones por las que el Agujero Azul es tan biodiverso, pero no la única. En el gigantesco acantilado submarino que marca el fin del continente, en el llamado Frente del Talud, se encuentran dos masas de agua: la corriente de Malvinas y las aguas de la plataforma continental provocando un fenómeno conocido como surgencia. Este último consiste en que masas de agua profundas frías y ricas en nutrientes ascienden a la superficie, “poniéndose a disposición de las algas que están arriba en la columna de agua”, explica Valeria Falabella, bióloga y directora de Conservación Costero-Marina de la filial argentina de Wildlife Conservation Society (WCS). (CESAR LERENA: Su central en Nueva York).

El resultado del fenómeno es la generación de un área de enorme productividad biológica donde pueden encontrarse todos los eslabones de la cadena trófica, desde fito y zooplancton a ballenas o tiburones.

La combinación de factores otorga al lugar un magnetismo irresistible. Por un lado, la existencia de cañones todavía inexplorados y supuestamente intactos que penetran en las paredes del talud atrae a los científicos y alienta los pedidos para que la región sea protegida cuanto antes. Por el otro, la industria pesquera de distintos países del mundo —con China, Corea del Sur y España a la cabeza— aprovecha esta riqueza para extraer grandes cantidades de recursos. (CESAR LERENA: El AMP Agujero Azul está fuera de la jurisdicción argentina -salvo la plataforma- y no se impedirá con esta Ley de AMP Bentónica que sigan pescando).

Los intereses pesqueros

Hasta el 2016, solo una pequeña parte del Agujero Azul estaba incluido en el territorio argentino, pero ese año la Comisión de Plataforma Continental de Naciones Unidas aprobó el pedido del país para ampliar su jurisdicción hasta las 350 millas de la costa y de ese modo todo el Agujero pasó a estar bajo la jurisdicción nacional. Sin embargo, la resolución de la ONU tiene una salvedad: la potestad argentina solo comprende el suelo y el subsuelo. Las aguas, en cambio, siguen considerándose internacionales, es decir continúan abiertas a quien eche sus redes en ellas. (CESAR LERENA: No lo impedirá esta ley de AMP de la diputada Camaño, porque los cursos de agua son de libre acceso a la pesca según la CONVEMAR).

En abril de este año, el Arctic Sunrise, un barco de la organización Greenpeace, viajó hasta la zona. Las condiciones climáticas impidieron que los científicos a bordo pudieran realizar las tareas que tenían previstas —sobre todo, investigar los fondos a bordo de un submarino— pero la excursión valió para comprobar lo que ocurre sobre el Agujero Azul.

“Es impresionante estar en un lugar en medio de la nada y ver tanta vida alrededor”, relata Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace que integró la tripulación. “Hay ballenas y delfines que saltan, pingüinos, elefantes marinos, aves… También hay muchos barcos. Habíamos ido en noviembre de 2018 y vimos menos, tal vez porque se ha extendido la temporada. Hoy el tránsito en medio del mar es brutal”. Falabella, quien también fue parte de la expedición es más gráfica. “Llegué a contar hasta cien barcos. De noche parece una ciudad”, dice. La razón, explica Vueso, se debe a la falta de gobernanza en aguas internacionales. “Por eso creemos que es tan necesario acordar un Tratado General de los Océanos que proteja al menos un 30 % de los mares del planeta”, agrega (CESAR LERENA: Como dije no se resolverá la pesca con esta AMP porque el curso de agua es internacional y además con la Reserva Ecológica de 1.070.000 km2 que declaró en forma unilateral en 2012 el Reino Unido alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur tiene más del 30% de su mar donde los buques argentinos no pueden pescar, además, de las AMP Namuncurá I y II, AMP Yaganes y, en total la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido 1.639.900 km2 es decir el equivalente al 52% de la ZEE Argentina).

Desde el punto de vista comercial, el calamar es la gran estrella del lugar. Especie migrante cuyo ciclo vital se completa en un solo año, su presencia congrega la atención de la mayor parte de la flota pesquera que se aglomera en el Agujero Azul (CESAR LERENA: El calamar se captura mayoritariamente con buques poteros cuyos sistemas de pesca selectivo no dañan el fondo submarino porque no utilizan redes de arrastre de fondo. No obstante, ya hemos dicho: esta AMP no puede impedir por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que se pesque en aguas internacionales y no es la forma de resolver la Pesca Ilegal).

La sobrepesca del calamar es uno de los problemas graves que plantean los científicos, aunque coinciden en señalar que el mayor daño lo provoca el uso de redes de arrastre que pescan abadejos y merluzas negras en los sectores donde la profundidad es todavía somera. “Pudimos bajar cámaras a 160 metros de profundidad y la depredación del fondo se aprecia a simple vista. Los biólogos especialistas en vida bentónica (aquella que se asienta en el fondo del mar) nos decían que debería estar lleno de corales de agua fría y de esponjas que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas marinos, pero no había nada”, dice Vueso.

Marcelo Acha también repara en la “pobreza” de fauna que encontró en los suelos del Agujero: “No es un desierto, pero tampoco una región muy rica”, afirma. Sin embargo, evita ser categórico acerca de los males que producen las redes de arrastre porque “casi toda la información que tenemos es sobre la plataforma continental argentina, de ahí hacia afuera sabemos muy poquito y no tenemos estudios anteriores para comparar si está más o menos arrasado”, dice el biólogo, quien es jefe del proyecto de Ecología Pesquera en el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero que encabezó una travesía al área en noviembre de 2021.(CESAR LERENA: la opinión de este experto es central porque se trata de nada menos que el Jefe del Proyecto de Ecología Pesquera del INIDEP, el Instituto de Investigación más importante en la materia y, para pensar en establecer un Área Marina Protegida hay que tener una información científica previa).

Pero más allá de los matices, la necesidad de crear una figura de protección para la zona resulta unánime y es a partir de este punto que comienzan las discusiones (CESAR LERENA: No se trata de un matiz, se trata de la opinión de uno de los científicos más importantes en la materia que indica que hay escasa fauna en la plataforma y no hay estudios previos).

Los intereses mineros

“El primer proyecto de ley trabajado por distintas áreas del Poder Ejecutivo argentino en 2015, buscaba proteger la columna de agua y el fondo marino de la porción del Agujero Azul que está dentro de las 200 millas del territorio argentino, más un pedazo representativo del lecho y el subsuelo que sobrepasa esa distancia”, recuerda el biólogo, Juan Emilio Sala, quien es miembro del Consejo Asesor Científico y actual coordinador de Pampa Azul, una iniciativa interministerial creada en 2014 con el fin de promover el desarrollo y la innovación tecnológica en el amplio espacio del Mar Argentino. El cambio de color político del gobierno en aquel año echó por tierra la idea (CESAR LERENA: sobre ese proyecto no hubo consultas serias a nivel del sector empresario ni en el Consejo Federal Pesquero, ya que, pretender establecer un AMP dentro de la ZEE (las 200 millas) sobre los cursos de agua hubiera sido letal para la industria pesquera y, sobre este último proyecto la intercámara industrial formada por todas las Cámaras del país presentó un informe fundado lapidario).

En 2021, el tema recuperó su vigencia, promovido por la diputada nacional Graciela Camaño. En este caso, el proyecto extiende de manera ostensible el espacio a proteger a partir de la ancha superficie de plataforma que Argentina ganó en 2016. “Fuimos más ambiciosos porque entendimos que los diez años de trabajo de nuestra cancillería para lograr que nos otorgaran la ampliación de nuestra plataforma tienen que traducirse en el cuidado del ambiente marino y en evitar que esa zona se explote de cualquier manera”, sostiene Camaño (CESAR LERENA: el trabajo lo inició la COPLA de la Cancillería en 1996 y la Comisión de Límites -que funciona dentro de ONU- efectuó su informe en 2016/17, es decir 20 años después, recomendando solo 351.633 km2 sobre el total de 1.782.000 km2 presentados por Argentina. Aun así parte de esta AMP Bentónica parte del sur se superpone a la zona en disputa con el Reino Unido).

Pero el recorrido parlamentario del proyecto fue dispar. En un principio, según relata la diputada, el proyecto contó con el apoyo de varios bloques de legisladores, así como del Ministro de Ciencia y Tecnología, impulsor del proyecto original de 2015. También contó con el apoyo del director de la Administración de Parques Nacionales y de las áreas del Poder Ejecutivo vinculadas con el tema. Parecía estar bien encaminado, pero no llegó a tratarse en el Congreso y aunque volvió a ser presentado este año la situación ya no es la misma (CESAR LERENA: nunca contó con el apoyo del sector pesquero y, el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP fueron consultados una vez elaborado el proyecto).

La región a proteger se estima que podría ser rica en hidrocarburos y nódulos polimetálicos, y en el último año el gobierno argentino ha colocado en un plano prioritario la explotación offshore como solución a las crónicas crisis energética y económico-financiera del país. La mera sospecha de la existencia de recursos estratégicos bajo esos fondos oceánicos ha modificado la mirada y encendido el debate, porque si todo el Agujero Azul se transformara en área protegida estricta sería imposible extraerlos. (CESAR LERENA: el proyecto de AMP de la diputada Camaño coloca área como de protección estricta y por lo tanto también sería imposible para los buques argentinos pescar, no así a los extranjeros).

“El proyecto presentado por la diputada Camaño está íntegramente elaborado por WCS, una ONG internacional cuyos intereses no son necesariamente los del país”, dice Juan Emilio Sala. “Todos vemos como positivo crear una herramienta normativa de protección para controlar lo que pasa en esa zona, pero en mi opinión personal esta no puede impedirnos desarrollar alternativas productivas como los hidrocarburos offshore que le permitirían a la Argentina alcanzar la independencia energética absoluta, duplicar lo que hoy desarrolla en tierra y habilitar la generación de divisas genuinas”, sostiene. (CESAR LERENA: Emilio Sala pertenece al proyecto Pampa Azul y podríamos repetir su opinión en materia pesquera, más aún cuando el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP tienen herramientas suficientes para, en todo caso, una vez investigada adecuadamente el área y, si fuera necesario, prohibir la pesca de arrastre de fondo y para ello no se necesita ningún Área Marina protegida y, sería de aplicación a todos los Estados (incluso los Estados no ribereños extranjeros) porque se estaría afectando la Plataforma continental).

El apoyo entre la citada ONG y la diputada Camaño es público, y no es negado por ninguna de las partes, pero la legisladora asegura que la única crítica recibida por el proyecto estuvo relacionada con algunas quejas de la industria pesquera y agrega que “nadie del área de hidrocarburos se contactó con nosotros, no tenemos noticias de la existencia de lobbies que hayan actuado en este tema ni de otras acciones que hayan retrasado el tratamiento del proyecto”. Para la diputada, el proyecto de ley “se trabó debido a los disturbios coyunturales de la Argentina. Fue uno de los 18 proyectos que el Presidente Alberto Fernández envió a sesiones extraordinarias y ninguno de ellos fue tratado”, dice.

Islas Malvinas y geopolítica global

El aspecto geopolítico añade otro componente de discusión. El sector sur del área protegida propuesta casi rozaría el límite de la zona de exclusión total decretada por las autoridades británicas en torno a las Islas Malvinas, el archipiélago que se levanta dentro de las 200 millas de plataforma continental argentina y que en 1982 fue escenario de una guerra. Su ocupación por el Reino Unido es objeto de una antigua y persistente reivindicación de soberanía por parte de la nación sudamericana (CESAR LERENA: no se trata solo de eso, se trata que la propia Comisión de Límites integrada por expertos que funciona dentro de las Naciones Unidas no estudió parte del área seleccionada para la AMP Bentónica por entender que se encuentra en disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Aunque para la diputada Camaño esto no representa un problema, puesto que el proyecto de ley está ajustado a los límites territoriales, algunos expertos temen que al estar tan cerca ambos espacios, la creación del área protegida sea considerada como una provocación por parte de Argentina (CESAR LERENA: no está tan cerca: una parte sur se superpone al área en disputa).

“El área que declararon los británicos comienza apenas unos grados de latitud más hacia el sur del Agujero Azul y en ella los barcos autorizados por el gobierno de las islas pescan las mismas especies que capturan los buques un poco más arriba”, explica Sala. “Se trata de un área militarizada donde la Argentina no puede intervenir porque se desataría un nuevo conflicto bélico. Es un escenario muy complejo que funciona dentro de una lógica geopolítica más global”, analiza el experto.

Por debajo de estas discusiones “globales” subyacen otros puntos de debate en torno a la postergada área marina protegida. “No hay duda de que sería una herramienta muy interesante que obligaría al Estado a financiar investigaciones, pero no tengo en claro cuál debería ser su tamaño”, confiesa Marcelo Acha. (CESAR LERENA: el principal experto que debió ser consultado por los autores del proyecto de ley de AMP no tiene claro cuál debería ser el tamaño). “Además la declaración de una región tan enorme tendría la dificultad práctica de poder monitorearla”, sostiene. Sala coincide con él: El área propuesta “es mucho más grande de lo que un país como Argentina estaría en condiciones de monitorear si queremos que sea un área con un plan de manejo adecuado”. (CESAR LERENA: La Argentina no controla las actuales Áreas Marinas Protegidas de Namuncurá I y II y Yaganes. Y por cierto controla con mucha dificultad la Zona Económica Exclusiva Argentina y no puede controlar los 1.639.900 km2 ocupados por el Reino Unido del mar argentino).

Para Acha, sería más práctico crear pequeñas áreas protegidas interconectadas entre sí a lo largo de todo el talud. “Sería un instrumento más elástico y se le podría dar a cada lugar un grado de restricción diferente”, afirma. Claudio Campagna, biólogo integrante del Programa Marino de WCS Argentina, opina diferente. “El control no demandaría ningún esfuerzo porque hoy los satélites permiten ver hasta las patentes de los barcos desde la costa. (CESAR LERENA: el biólogo Campagna no puede ignorar que los sistemas satelitales se apagan, se modifican, etc. y además sería inocuo este accionar porque los barcos extranjeros como los nacionales pueden pescar sobre los cursos de agua, además, de cualquier accionar de este tipo, supone disponer de naves de control cerca, para apresar a quienes realicen pesca ilegal, que no sería este caso). Para saber lo que está pasando en alta mar ya no hay que enviar buques que consumen petróleo, gastan mucho dinero y provocan calentamiento global”, sostiene.

Los fundamentos biológicos para extender la zona de protección sobre un territorio mucho más amplio también forman parte del debate. “La realidad es que necesitamos generar una mejor información de base antes de declarar la protección”, estima Sala. (CESAR LERENA: Con este testimonio de Sala y el precedente de Acha, sería suficiente para desestimar esta iniciativa extemporánea y con graves connotaciones productivas y soberanas).

“Este es un sitio al que se debe mirar de manera distinta a cómo se mira el mar en cualquier otro lugar y momento”, dice Campagna y añade: “Aquí hay aspectos que son comunes a las áreas protegidas, pero también cuestiones muy particulares que tienen incidencia política, estratégica y ética, argumentos que deberían pesar tanto como los ecológicos a la hora de entender lo que ocurre y de actuar para buscar una solución” (CESAR LERENA: efectivamente es el conjunto de elementos que hay que ponderar en forma integrada para establecer este tipo de limitaciones, sobre todo cuando no han sido debidamente evaluados sus beneficios y perjuicios).

Pero la incertidumbre sobre el destino que pueda correr el área no pareció preocupar a la ballena Atrevida/Antares cuando a principios de este año eligio esas aguas inquietas para llevar a su cría, convencida de que allí encontraría una zona de alimentación ideal para garantizar su crecimiento (CESAR LERENA: la propia ballena nos está indicando que el Área está sana. Suelo confiar más en el instinto animal que en las decisiones poco evaluadas de los hombres). “Declarar el Agujero Azul como área marina protegida no va resolver todos los problemas, pero sería como iluminar una calle para bajar las probabilidades de crímenes”, sentencia Campagna. Por ahora, las discusiones impiden que se concrete. El “gran supermercado” del Atlántico Sur sigue aguardando una decisión final (CESAR LERENA: el ejemplo no parece aplicable a cuestiones que requieren un análisis científico y productivo más serio).

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).