Daniel Symcha*

Basil Henry Liddell Hart, periodista y militar británico que alcanzó el grado de Capitán y que en 1920 participara en forma central en la redacción del «Manual de mando para oficiales de Infantería» del Ejército Británico, elaboró su teoría de la «Estrategia de la aproximación indirecta», la que busca debilitar al enemigo de forma no directa, evitando ataques frontales y buscando la vulnerabilidad del adversario a través de la movilidad y el engaño. Su teoría surgió a partir del estudio de la guerra acorazada con la aparición en el campo de batalla de los tanques de guerra. El objetivo de esta estrategia para enfrentar un fuerte poder de fuego no consiste en la aniquilación frontal del enemigo, sino la desestabilización y desorganización de sus fuerzas y la consecución de la victoria con el menor costo posible.

En 1999 los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui en su libro «Guerra irrestricta» identifican la sistematización del uso de la teoría de Liddell Hart por parte de Occidente en los diferentes escenarios de conflicto alrededor del mundo y realizan un análisis del uso y alcance de la denominada guerra híbrida la cual implica una reorganización de las herramientas utilizadas en todas las guerras de la humanidad, intensificando el uso de acciones por debajo del umbral de la violencia entre Estados mediante lo que el Dr. Marcelo Gullo Omodeo denomina Unidades Políticas sin Asiento Territorial como lo son las fundaciones, asociaciones, empresas privadas o redes sociales que, utilizando los derechos establecidos y garantizados por los Estados Nación, crean las condiciones necesarias para la desestabilización social generando focos de conflicto y por lo tanto una debilidad manifiesta que permite el desarrollo de acciones violentas de grupos clandestinos.

Esta operatoria, que se basa en tomar una insatisfacción de la sociedad, intensificarla, generar un conflicto y escalarlo, se llevó a cabo con éxito en las conocidas Revoluciones de Colores: Revolución de los Bulldozers (2000) que terminó con la desintegración de Yugoeslavia, la Revolución de las Rosas en Georgia (2003), la Revolución Naranja en Ucrania (2004) y la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán (2005) y en las denominadas Primaveras Árabes: Túnez (2011), Argelia (2011), Barein (2011), Omán (2011), Siria (2011), Libia (2011), Yemen (2012) y Kuwait (2012).

En la actualidad hemos sido testigos de: La Revolución Primavera de Birmania (2022), protestas en Irán (2022); las protestas en Sri Lanka (2022), La Revolución de Julio en Bangladesh (2024), Corea del Sur (2024); las protestas de la Generación Z en Nepal (2025); protestas en Turquía (2025) y protestas estudiantiles y sociales en Indonesia (2025). Todas estas situaciones reproducen esquemas operativos similares y forman un arco en relación a China, India y Rusia.

El pasado como bitácora de la diplomacia anglosajona

Desestabilizar sociedades y regiones, generar inquina, enfrentamientos, vulneración de las condiciones sociales que debilitan a los gobiernos soberanos y de esa manera poder alcanzar objetivos estratégicos para sostener la hegemonía contra cualquier intento de independencia. John Brabazon Ponsonby aplicó esta operatoria allá por 1860 en el Río de la Plata y Thomas Edward Lawrence hizo lo mismo en 1915 en Medio Oriente.

EEUU, en su repliegue a una zona de influencia directa frente al avance de la nueva configuración del comercio mundial y ante la necesidad de dar respuesta a sus propias necesidades internas, posicionó en el mar Caribe una flota integrada por los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson, USS Stockdale; los buques de transporte anfibio USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale; un buque de combate litoral de clase Freedom el USS Minneapolis–Saint Paul; el USS Lake Erie, crucero misilístico; el submarino atómico de ataque USS Newport News y el Grupo de Ataque de Portaaviones del USS Gerald R. Ford integrado por el portaaviones USS Gerald R. Ford y los destructores USS Mahan, USS Bainbridge y USS Winston S. Churchill.

A principios del mes de agosto de 2025 el presidente de EEUU, Donald Trump, había ordenado al entonces Departamento de Defensa utilizar la fuerza militar para desarticular las operaciones de los carteles de droga identificados semanas antes como organizaciones terroristas lo que ubica a las FFAA estadounidenses en un rol directo que nunca habían ejercido. En este contexto el almirante Alvin Holsey a cargo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, anuncia su retiro a menos de un año de haber asumido el cargo que otrora ocupara la generala de cuatro estrellas del USS Army, Laura Jane Richardson.

Sembrar discordia para cosechar el dominio

En el escenario del juego mediático durante el movimiento de buques y tropas, el presidente estadounidense no solamente realiza declaraciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sino también contra el presidente colombiano Gustavo Petro y declara que México está liderado por los narcotraficantes. A su vez interviene abiertamente en la campaña política de Argentina concediendo un inusual auxilio económico de US$20.000 millones al gobierno de Javier Milei. En Bolivia gana las elecciones el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el senador Rodrigo Paz, quien inmediatamente anuncia un alineamiento directo con EEUU.

En mayo de 2025 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó un ofrecimiento de Donald Trump para enviar tropas y armamento para la lucha contra los carteles de la droga en territorio mexicano. El 8 de agosto el diario The New York Times reportó una supuesta orden ejecutiva del gobierno de Trump que autoriza a las Fuerzas Armadas de EEUU a realizar operaciones directas en territorio extranjero contra los carteles mexicanos. En este contexto, dos meses más tarde, se sucede el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez en la celebración anual des Día de Muertos, fecha simbólica central en la cultura mexicana. La población realizó una pueblada que culmina con el incendio de instituciones oficiales. Días más tarde se sucede una protesta de la generación Z en el contexto de un reclamo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se suceden actos violentos y se agita sistemáticamente en redes sociales la caída del gobierno mexicano generando confusión.

En Colombia, entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 1.834 eventos de conflictividad social en todo el país. El 11 de agosto de 2025 es asesinado el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato a presidente por el Partido de Centro Democrático.

En Brasil, el día 27 de octubre el ex Canciller del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, expresó preocupación por los ataques estadounidenses sin «ninguna prueba» contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y afirmó que Brasil estaba preocupado por la escalada de violencia. Mientras al otro día, Cláudio Castro el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, ordenó la operación policial más mortífera de la historia de Brasil contra el Comando Vermelho que dejó más de 120 muertos y una tensión política inesperada en Brasil.

El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer.

En el concepto de Antonio Gramsci estamos frente a una crisis orgánica, un momento histórico en el que se quiebra el vínculo entre gobernantes y gobernados, una pérdida de consenso y de legitimidad del hegemón, cuya capacidad de dirigir moral e intelectualmente a su área de influencia se deteriora. El italiano a esto lo llama «interregno» y es donde, según él, emergen formas «monstruosas» a partir de la descomposición del orden anterior y la falta de un nuevo equilibrio.

Lo cierto es que el Departamento de Estado realiza un movimiento táctico de buques y tropas a una región sobre la que se suceden una serie de operaciones de desgaste que condicionan la capacidad de movimiento de los gobiernos que manejan las principales superficies de la región que es paso obligado de productos desde el océano Pacífico hacia el Atlántico.

La situación presenta muchos puntos de comparación con las operatorias antes descriptas en el Río de la Plata, Medio Oriente, el Cáucaso, África y Asia. Operaciones de desgaste y guerra psicológica sobre la población para generar el clima propicio para escaladas violentas internas que serán potencialmente apoyadas desde la flota estadounidense y, ocasionalmente, pasado el fragor del enfrentamiento entre hermanos «pacificar» los teatros de operaciones.

Por otra parte, para beneficio del universo anglosajón sin haber jugado aún las fichas de los enfrentamientos religiosos, con la actual dirigencia política de Argentina y Uruguay, el Reino Unido tiene aseguradas sus operaciones en Malvinas y Antártida mientras que EEUU pasará a tener un punto de control en Tierra del Fuego tanto para el Canal de Magallanes como para el temible Estrecho de Drake con la Base Naval Integrada prometida por el presidente Milei a la generala Richardson. Parte de la dirigencia chilena, mientras tanto, continúa con el apoyo a los anglosajones desde Punta Arenas y los acuerdos con el poder blando estadounidense como en el caso de la administración de los Parques Nacionales australes que generó una denuncia penal contra Kristine Tompkins, presidente de la fundación homónima, por el cambio de destino de 2.360 hectáreas del Parque Nacional Patagonia de Chile para la instalación de un proyecto minero de extracción de oro por parte de la minera australiana Equus que pone en riesgo el desarrollo sustentable de los habitantes que viven en la comunas de Ibañez, Chile Chico, Cochrane y Caleta Tortel al quedar expuestos a contaminación de cianuro y mercurio los lagos Carrera, Bertrand y los ríos Baker y Jeinimeni proveedores del agua potable de la región. El lago Carreras es, del lado argentino, el lago Buenos Aires.

EEUU se replegó a su retaguardia ante la imposibilidad de competir con China y los BRICS y en ese repliegue está generando desestabilizaciones con el objetivo de mantener la hegemonía total sobre países débiles antes que comience a hacer eclosión, en su propio territorio, la guerra civil que comenzó el 11 de septiembre de 2001.

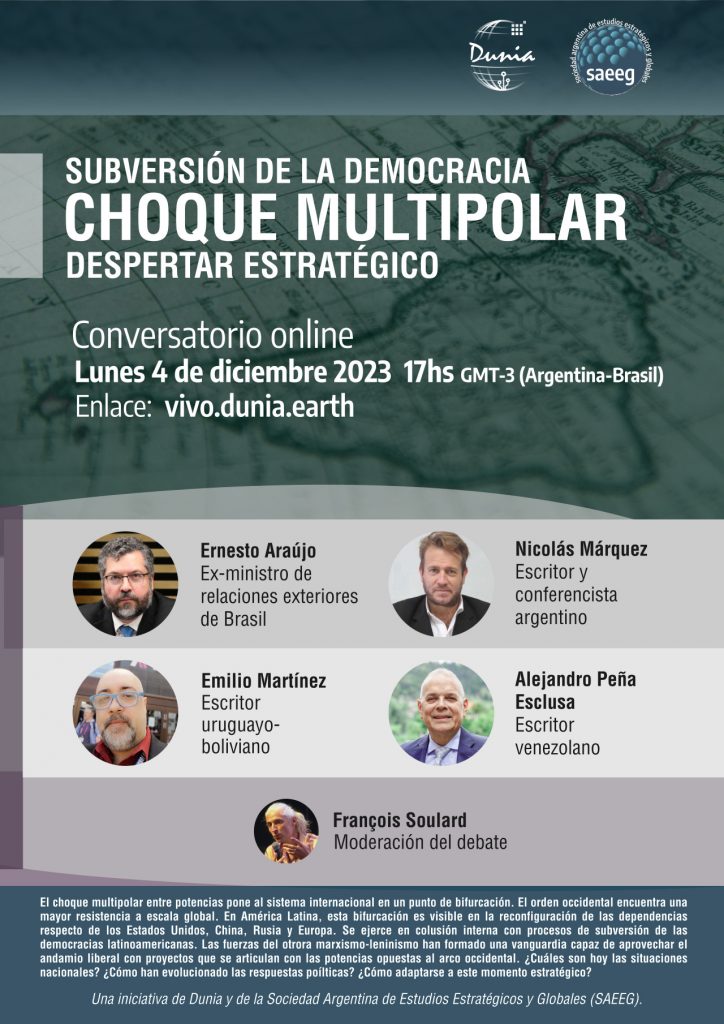

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

©2025-saeeg®