Iris Speroni*

Es obligación de los ciudadanos recordarles a las autoridades el castigo que les aguarda cuando violan la Constitución y las leyes.

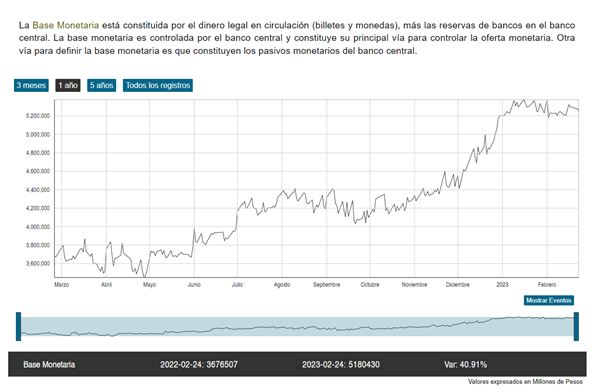

La inflación de los últimos doce meses llegó a 98,8% según los peinados guarismos del INDEC.

Traducido: el dinero —siempre según cifras oficiales— perdió la mitad de su valor. Con la cantidad de dinero que hace un año se podía comprar un kilo de un bien (¿pan?), ahora se pueden comprar 500 g.

Varias consideraciones. Una, que no todos los precios de la economía se mueven igual cuando hay inflación. Esto es, cada uno se acomoda de acuerdo con su poder de negociación. En algunos casos se pueden subir los precios a medida que el BCRA emite y en otros, no. Ejemplo: las jubilaciones. No existe poder por parte de los jubilados y pensionados para exigirle al Estado que actualice mensualmente los pagos según el ritmo de emisión del estado. En otros casos, porque son mercados concentrados o porque tienen una demanda específica que lo convalida, aumentan más que el promedio general. Ejemplo: automóviles, cubiertas.

El INDEC provee información sobre la evolución de los diferentes rubros (alimentos, entretenimiento, ropa, calzado, etc.). Eso puede ser interesante para seguir la evolución de los precios relativos ¿subió la carne más o menos que la Coca-Cola de 2,15 litros?

Sin embargo, es perderse en meandros pantanosos si uno se mete en las particularidades de cuánto aumentó el precio de la entrada del cine versus el precio de las zapatillas para los niños. Son desacomodamientos temporarios. Tarde o temprano todo el mundo va a parar al tacho.

Lo cierto es que la inundación de pesos que hace el BCRA todos los meses es como el agua: busca su nivel. El dinero emitido sin ton ni son por el Estado busca a donde ir [1]. Puede ser a un bien o al otro, según el momento o la necesidad.

Al final de cuentas, la inflación es igual a la emisión monetaria del BCRA.

La explicación de nuestros pesares la da el BCRA. Acá Informe Monetario Mensual

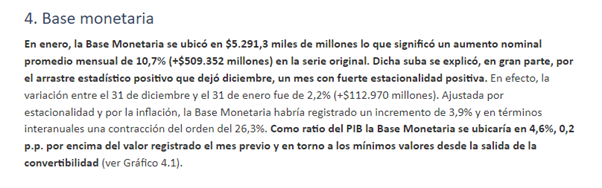

Enero de 2023, punto 4:

“Aumento nominal promedio mensual de 10,7%”. Ésta y no otra es la locomotora de la inflación [2].

En una nota previa mía, “INFLACIÓN”, de mayo de 2021, cito el discurso del Presidente Alberto Fernández “La inflación es la principal evidencia de nuestras deficiencias”.

Tiene razón el presidente. No de las deficiencias del pueblo de la Nación, que trabaja, estudia y soporta malos gobernantes. Es evidencia de la deficiencia de nuestras autoridades.

No puedo abstraerme de los dichos de la vicepresidente de la Nación del 10 de marzo de 2023, en su ponencia en la Universidad de Río Negro. La señora Fernández afirma que el país no tiene moneda. Concuerdo. Una moneda que vale la mitad un año después, es algo a lo que no se puede llamar “moneda”, ya que perdió uno de los atributos fundamentales que la convierten en tal: la reserva de valor. Tampoco sirve como unidad de cuenta. Sólo para transacciones y únicamente para las pequeñas y pagaderas en el corto plazo. No existe moneda, según la definición clásica [3].

La responsabilidad de las autoridades

Ahora bien, tanto Alberto Fernández, que le echa la culpa a la luna “la inflación es un problema multicausal” [4], la vicepresidente Fernández, que habla como testigo en el área cuando es la segunda autoridad de la República, o si vamos más atrás, al presidente anterior, cuando el Ing. Macri sostuvo “pasaron cosas”, vemos una conducta permanente por parte de las máximas autoridades de la Nación de no hacerse cargo —al menos públicamente» de sus actos. Podría ir más atrás pero con la última década está bien.

Caballeros, dama, hay inflación porque ustedes emiten. Son los únicos responsables de la existencia de este cáncer que carcome la calidad de vida del pueblo que dicen representar, y que, claramente, no lo hacen.

¿Quién es verdaderamente responsable?

Bueno, una vez más, leamos la Constitución Nacional. También se lo podemos recomendar a la señora vicepresidente, para que conozca. Artículos 75 y 76.

CAPÍTULO CUARTO

Atribuciones del Congreso

Artículo 75.- Corresponde al Congreso:

-

-

- Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.

-

11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.

-

-

- Proveer lo conducente … a la defensa del valor de la moneda, …

-

Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

La negrita me pertenece.

Queda claro, de leer estas líneas, que la responsabilidad de que el dinero no valga la mitad luego de un año, es del Congreso de la Nación. Si en algún momento hubiera delegado formalmente tal atribución al poder ejecutivo, lo que no ha hecho —formalmente—, no lo abstrae de la obligación de supervisar al poder delegado. Lo que tampoco hace.

Si no hay moneda, señora vicepresidente, usted y los senadores y diputados que tan caros nos salen, son los verdaderos y últimos responsables.

Acá hay varias imputaciones que podemos hacerles a los miembros del Congreso. La primera, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, ya que no han defendido “el valor de la moneda”, tal como se comprometieron el día que juraron en funciones. La segunda, delegar —aunque sea de facto— sus atribuciones en el poder ejecutivo.

Por parte de los miembros del poder ejecutivo, hay un abuso de autoridad, ya que no pueden decidir no defender el valor de la moneda en forma contraria a lo que precepta la Constitución. El Ejecutivo argentino, desde hace décadas, y no es una particularidad del actual presidente, vive abusando de su autoridad, sin que nadie le pare el carro. Pero deben tener en claro, y es obligación de los ciudadanos recordarles, que violan la Constitución y las leyes. Si no los metemos presos a todos es simplemente porque no tenemos el poder —el poder político y fáctico— para hacerlo, no por falta de voluntad. Si pudiéramos, les comeríamos el hígado. Mientras están vivos. Colgados de un farol de la Plaza de Mayo. Sólo porque tienen a su favor a todos los jueces y a todas las fuerzas de seguridad y porque todos los partidos políticos forman una masa compacta de autodefensa es que no lo hacemos.

Presento las leyes que tenemos a nuestro favor para meterlos presos de por vida el día que tengamos el poder para hacerlo:

Art. 29 de la Constitución Nacional

Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

La bastardilla en “facultades extraordinarias”, “suma del poder público”, “sumisiones” y “supremacías” corresponde al original.

¿Qué prevé la ley para estos infames traidores a la patria? Veamos.

ARTÍCULO 227. – Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional).

¿Qué dice el artículo 215?

ARTÍCULO 215. – Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

Prisión o reclusión perpetua. Clarísimo.

Último punto. ¿Se encuadra la delegación de facultades en el poder ejecutivo que conlleva a tener una inflación de 98,8% anual la violación al artículo 29 de la Constitución Nacional?

En efecto, el poder ejecutivo, conjuntamente con las autoridades monetarias del BCRA hacen y deshacen con la emisión monetaria lo que les place. Con sus actos ponen la fortuna de los argentinos, en realidad, de todos los habitantes de la República, a merced del gobierno. Mi gobierno decide que una pensión valga la mitad. Mi gobierno decide que mi sueldo se degrade a razón del 6% mensual. Mi gobierno decide que la factura que tengo que cobrar, valga mucho menos el día de efectivo pago. Así que cumple con los requisitos planteados por el artículo 29 de poner mi fortuna a merced del gobierno. Acá, cae de maduro, pero nunca está de más recalcarlo, fortuna no es la que sale en Forbes. Fortuna es todo lo que uno tiene. Puede ser un carro para el cartonero, o los $ 15.000 que le quedan a un jubilado hasta el día de cobro. Es todo lo que una familia tiene. No es un tema de ricos y pobres. Y sobre esta definición —todo lo que uno tiene— hay fallos de Cámara de Apelaciones que respaldan mi acepción.

1994 – BCRA

El BCRA pasó a ser responsabilidad del Congreso a partir de la modificación de la Constitución en 1994. En los hechos, el poder ejecutivo siempre hizo y deshizo a su gusto.

Es hora de que los diputados —representantes del Pueblo de la Nación— y los senadores —representantes de las Provincias— se pongan los pantalones largos, dejen de pavear con leyes de nombre de mujer que no sirven para nada, y se ocupen de lo importante y urgente: la inflación.

Propuesta

- El Congreso debe darle la orden al BCRA de no emitir.

(Así de simple, nada más. Eso traerá otros problemas. Los cuales deberán resolverse sin emitir ni dinero ni deuda).

- Los ciudadanos somos libres de pedir a un juez que suspenda el pago de dietas hasta tanto los miembros del Congreso asuman la atribución indelegable de “defender la moneda” tal cual precepta el artículo 75.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Notas

[1] A dónde va el dinero emitido lo expliqué en LA OTRA IFE.

[2] Los números actuales de marzo 2023, ven una reducción de estos índices porque han tratado de contraer la base monetaria en los meses de verano.

[3] Después las mismas autoridades se preguntan/lamentan por qué la gente usa el dólar como reserva de valor, unidad de cuenta o moneda transaccional para las grandes operaciones.

[4] No, no es multicausal. Decir que lo es, es tirar la pelota a la tribuna.

Fuentes

INDEC. Informe Inflación IPC Enero 2023

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_02_232C00A3DADD.pdf

BCRA. Informe Monetario Mensual, enero 2023

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/IMM0123.asp

Lecturas relacionadas

Inflación http://restaurarg.blogspot.com/2021/05/inflacion.html

La otra IFE, http://restaurarg.blogspot.com/2021/01/la-otra-ife.html

Artículo publicado originalmente el 11/03/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/03/noventa-y-ocho-coma-ocho.html